双侧椎动脉血流速度减慢怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

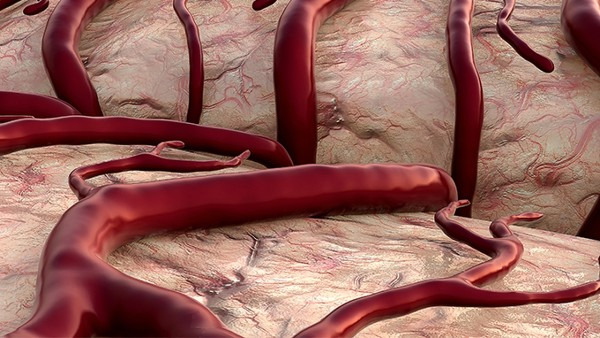

双侧椎动脉血流速度减慢可能由颈椎退行性变、动脉粥样硬化、血管痉挛、先天性发育异常、血液黏稠度增高等原因引起,可通过药物治疗、物理治疗、生活方式调整、手术治疗、中医调理等方式改善。

1、颈椎退行性变:

长期低头或颈椎劳损导致骨质增生,可能压迫椎动脉。颈椎间盘突出或关节错位也会影响血流。这类情况需结合颈椎磁共振明确诊断,治疗包括颈椎牵引、推拿等物理疗法,严重时需手术解除压迫。

2、动脉粥样硬化:

血脂异常或高血压导致血管壁斑块形成,管腔狭窄直接影响血流速度。这类患者常伴有头晕、视物模糊等症状,需控制血压血脂,使用阿托伐他汀等降脂药物,必要时行血管支架手术。

3、血管痉挛:

寒冷刺激或情绪紧张可能引发血管异常收缩。吸烟、过量咖啡因摄入会加重痉挛,表现为阵发性眩晕。可通过钙离子拮抗剂缓解痉挛,同时需消除诱因。

4、先天性发育异常:

椎动脉走行迂曲或血管纤细等先天问题,常在青年时期出现症状。这类情况需通过血管造影确诊,轻度者可通过增强侧支循环代偿,严重者需血管成形术治疗。

5、血液黏稠度增高:

脱水、红细胞增多症等情况会使血液流动阻力增加。患者可能出现晨起头晕、乏力等症状,需补充水分,必要时采用血液稀释疗法,严重者需治疗原发病。

日常需保持颈部保暖,避免突然转头动作,睡眠时枕头高度适宜。建议低盐低脂饮食,适量食用黑木耳、山楂等活血食材,每周进行3-5次有氧运动如游泳、快走等促进血液循环。长期伏案工作者每小时应活动颈部5分钟,出现持续头晕或视力改变需及时就医复查血管情况。

相似问题

推荐 椎动脉型颈椎病的主要临床表现

椎动脉型颈椎病主要表现为眩晕、头痛、视觉障碍、猝倒发作及自主神经症状。这些症状通常与椎动脉受压或痉挛导致脑供血不足有关。

1、眩晕:

眩晕是椎动脉型颈椎病最常见的症状,多表现为旋转性眩晕或摇晃感,常由头颈部转动诱发。发病机制与椎动脉受压导致前庭系统缺血有关,严重时可伴恶心呕吐。患者应避免突然转头,睡眠时选择合适高度的枕头。

2、头痛:

头痛多位于枕部或顶枕部,呈搏动性或胀痛,可能放射至额部。疼痛常与椎动脉供血区缺血相关,晨起或颈部活动后加重。部分患者伴随颈部僵硬感,热敷和颈部肌肉放松训练可缓解症状。

3、视觉障碍:

患者可能出现视物模糊、闪光暗点或短暂视野缺损,多为一过性发作。这与椎基底动脉系统缺血影响视觉通路有关,常见于快速转头后。症状持续时间通常不超过24小时,但反复发作需警惕脑卒中风险。

4、猝倒发作:

部分患者在突然转头时可出现突发性下肢无力而跌倒,意识保持清醒,数分钟内自行恢复。这种现象称为"猝倒发作",是椎动脉短暂性严重缺血的表现,需与癫痫发作鉴别。

5、自主神经症状:

患者可能伴随心悸、出汗异常、胃肠功能紊乱等自主神经症状。这些症状与脑干网状结构缺血有关,往往在颈椎负荷增加时加重,休息后缓解。

椎动脉型颈椎病患者应保持规律作息,避免长时间低头或突然转头动作。建议进行颈部肌肉强化训练如"米字操",睡眠时选择高度适中的颈椎枕。饮食上可增加深海鱼类、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物,促进血管健康。症状持续或加重时应及时就医,通过颈椎磁共振或血管造影明确诊断,必要时在医生指导下进行药物或物理治疗。

椎动脉血流减慢危险吗 椎动脉血流减慢会出现哪些症状表现

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

米非司酮片服用后多久出血

#全科#

-

十二对脑神经罗马数字是什么

#神经外科#

-

两次月经间隔时间短怎么回事

#妇科#

-

一个手指头尖发麻是怎么回事

#皮肤科#

-

怀孕初期胚胎停止发育的症状

#产前诊断科#

-

用了佳茵霉菌更严重了怎么办

#性病科#

-

膀胱出血是很严重的病情吗

#肾内科#

-

百多邦和红霉素软膏哪个好

#全科#

-

小孩子扁桃体发炎吃什么药

#耳鼻喉科#

-

孕酮正常hcg低是什么原因

#产科#

-

宝宝忽然高烧抽搐怎么回事

#儿科#

-

右卵巢多囊样改变意味着什么

#妇科#

-

肚子脱皮像头皮屑一样怎么办

#皮肤科#

-

一分钟不到就结束了怎么恢复

#全科#

-

胆囊结石是不是就是胆结石

#肝胆外科#