什么是慢性结肠炎

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

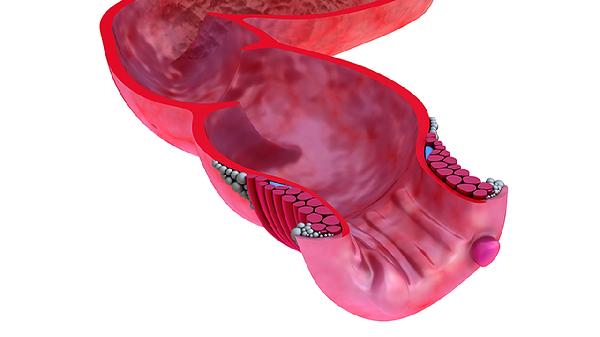

慢性结肠炎是指结肠黏膜长期反复发生的慢性炎症性疾病,主要表现为腹痛、腹泻、黏液便或血便等症状。慢性结肠炎可能与免疫异常、感染、遗传、饮食刺激等因素有关,需通过肠镜及病理检查确诊。

1、免疫异常部分慢性结肠炎患者存在免疫系统功能紊乱,如溃疡性结肠炎属于自身免疫性疾病。免疫细胞错误攻击结肠黏膜,导致持续炎症反应。典型症状为左下腹阵发性绞痛、黏液脓血便,可能伴随发热、体重下降。治疗需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等抗炎药物,严重时需应用糖皮质激素或免疫抑制剂。

2、感染因素细菌或病毒感染后未彻底治愈可能转为慢性炎症,如志贺菌、弯曲杆菌感染。患者常出现腹泻与便秘交替、排便不尽感,粪便可能带有未消化食物残渣。需通过粪便培养明确病原体,针对性使用盐酸左氧氟沙星胶囊、蒙脱石散等药物,同时补充双歧杆菌三联活菌胶囊调节肠道菌群。

3、遗传易感性家族中有炎症性肠病患者的人群发病率较高,特定基因变异可能导致肠黏膜屏障功能缺陷。这类患者早期可能仅表现为轻微腹胀或排气增多,随病情进展逐渐出现典型症状。建议定期进行肠镜检查监测,日常避免高脂辛辣饮食,必要时使用康复新液促进黏膜修复。

4、饮食刺激长期摄入酒精、辛辣食物或过敏食材可能损伤结肠黏膜。常见症状为进食后腹痛加重、排便后缓解,可能伴随皮肤过敏反应。需通过食物日记排查诱因,改用低渣饮食,急性发作期可短期使用复方谷氨酰胺肠溶胶囊保护肠黏膜。

5、精神因素长期焦虑、压力可能通过脑肠轴影响肠道蠕动和免疫功能,表现为紧张时腹泻次数增加。此类患者需配合心理疏导,规律作息,必要时在医生指导下服用马来酸曲美布汀片调节肠道动力。

慢性结肠炎患者日常应保持低纤维、低脂饮食,避免乳制品和生冷食物刺激,适量补充优质蛋白如蒸蛋羹、嫩鱼肉。注意腹部保暖,每日进行30分钟散步等温和运动。记录症状变化规律,每3-6个月复查肠镜,出现持续血便、消瘦或夜间腹痛需及时就医调整治疗方案。

相似问题

推荐 轻度慢性结肠炎能吃什么水果

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

低嘌呤饮食搭配药酒能够治疗痛风吗

#痛风#

-

骨质疏松治疗首选哪些药物

#骨质疏松#

-

脚后跟突然刺疼,拍片没有骨刺

#骨刺#

-

打胎需要休息多长间

#产科#

-

甲状腺瘤如何进行保守治疗

#肿瘤外科#

-

阴茎发育时间是多少

#男科#

-

抽血淤青一个星期不消

#全科#

-

没有胎心胎芽的是什么原因

#产科#

-

玻尿酸填充苹果肌有效吗

#整形科#

-

开水烫伤皮肤掉了一层皮露肉了

#皮肤科#

-

经常吃鱼能预防脑血栓吗?

#神经内科#

-

宫颈癌腰疼和腰间盘突出疼的区别有哪些

#脊柱外科#

-

急性化脓性扁桃体炎如何用药

#耳鼻喉科#

-

带状疱疹是大病的前兆吗

#皮肤科#

-

宝宝发烧输液两天后咳嗽怎么回事

#儿科#

行业资讯 2025年10月19日 星期日

- NMN哪个牌子口碑最好?2025年十大口碑NMN品牌热门榜推荐,成分与技术双管齐下

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,哪款保肝护肝产品最受欢迎?护肝片最好最安全的品牌肝益莱

- NMN哪个牌子效果最好?2025年十大热门口碑NMN品牌排名,想快速改善就用高活

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年全球护肝片口碑前十推荐,疏肝成分助眠护肝两不误

- NMN哪个牌子最好?2025年官方旗舰店NMN抗衰口碑品牌排行,靶向激活NAD+的10款标杆级配方