撤退性出血是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

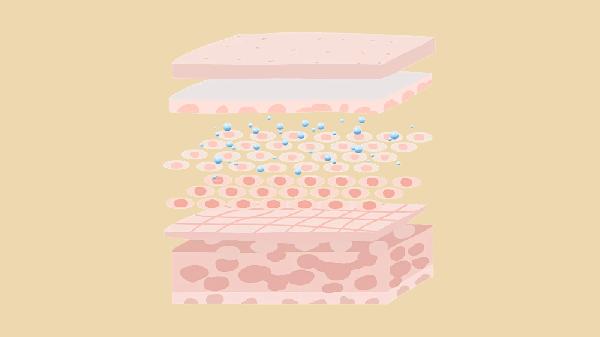

撤退性出血是指女性在停用激素类药物后出现的子宫内膜脱落出血现象,属于药物性月经。撤退性出血通常与避孕药、黄体酮等激素类药物的使用有关,可能表现为经期提前、出血量异常或持续时间变化。

1. 激素水平波动撤退性出血主要由于外源性激素突然中断导致。服用避孕药或黄体酮期间,药物中的雌激素和孕激素会抑制下丘脑-垂体-卵巢轴功能,使子宫内膜增厚。停药后激素水平骤降,子宫内膜失去支持而发生脱落出血。这种出血并非真正月经,而是药物作用下的生理反应。

2. 避孕药使用短效避孕药是引起撤退性出血的常见原因。按照药物说明规范服用21天后停药,通常在停药3-7天内会出现撤退性出血。部分紧急避孕药含大剂量左炔诺孕酮,用药后也可能引发异常出血。需注意区分药物导致的出血与异常子宫出血,后者可能提示妇科疾病。

3. 黄体酮治疗黄体酮胶囊或黄体酮注射液常用于调节月经周期。治疗期间子宫内膜在孕激素作用下转化,停药后激素撤退可诱发规律性出血。妇科常用黄体酮胶囊建立人工周期,帮助诊断闭经原因。若撤退性出血未如期出现,可能提示妊娠或子宫内膜病变。

4. 内分泌疾病多囊卵巢综合征患者可能出现无排卵性子宫出血,医生可能通过黄体酮试验诱发撤退性出血来评估子宫内膜状态。甲状腺功能异常或高泌乳素血症等内分泌疾病也会影响撤退性出血的发生时间和出血量,需结合性激素六项检查明确病因。

5. 药物因素差异不同激素类药物引发撤退性出血的特点各异。含炔雌醇的复合避孕药出血量较少,而单纯孕激素制剂可能造成点滴出血。部分女性使用左炔诺孕酮宫内节育系统后,初期会经历不规则出血。药物成分、剂量及个体差异均会影响出血表现。

出现撤退性出血期间应避免剧烈运动,保持会阴清洁,观察出血量和持续时间。若出血超过7天、量多伴血块或伴随头晕乏力,需及时妇科就诊。长期服用激素类药物者应定期监测肝功能和凝血功能,用药期间禁止吸烟。日常注意记录出血周期变化,有助于医生评估治疗效果。

相似问题

推荐 撤退性出血会肚子疼吗

没有撤退性出血说明什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

儿童散光200度严重吗

#眼科#

-

男人阳痿能彻底治疗好吗

#阳痿#

-

女性拉出的屎是黑色的怎么回事

#全科#

-

隔着内裤蹭蹭会怀孕吗

#产前诊断科#

-

试孕纸一条线是怎么回事

#产科#

-

脑血栓怎么治疗能缓解

#神经内科#

-

怀孕熬夜怎么补救

#产前诊断科#

-

如何治疗乳腺增生疾病

#乳腺增生#

-

慢性萎缩性胃炎伴糜烂饮食要注意哪些问题

#中医内科#

-

我的右手和右脚麻木是怎么回事

#全科#

-

产后卫生巾要准备多少

#产科#

-

痔疮加肛裂怎么治疗

#肛裂#

-

白桑葚功效与作用

#保健养生#

-

二型糖尿病引起的末梢神经炎吃什么药

#神经内科#

-

有效的肩周炎治疗方法

#骨科#

行业资讯 2025年09月11日 星期四

- 柿子是健康黄金果?医生:糖尿病患者吃柿子时,多注意这6点

- 胆囊炎可以服用消炎利胆片和左氧氟沙星片吗

- 糖尿病人最佳运动时间被发现!这个时间段运动,或会更加健康

- 声带小结会不会造成声音嘶哑

- 如何解决鼻子上的黑头与白头?