脑梗容易引起癫痫吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

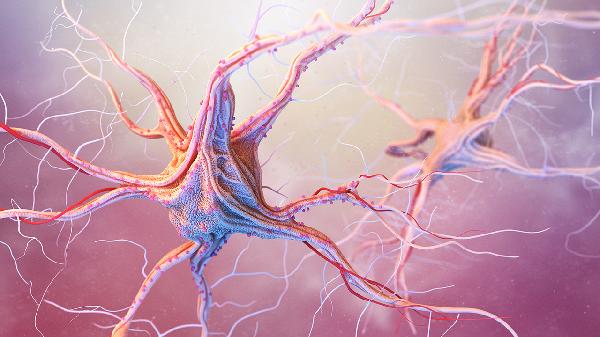

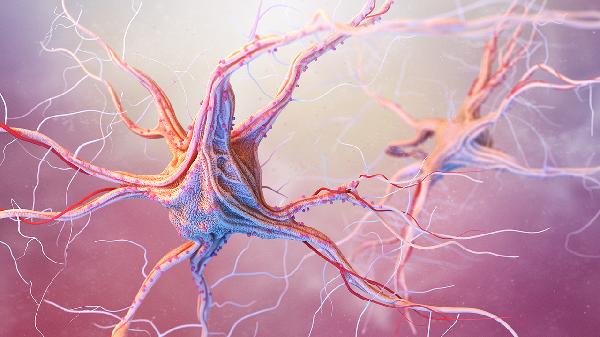

脑梗可能引起癫痫,脑梗后癫痫的发作与脑组织损伤、神经元异常放电等因素有关。脑梗后癫痫的治疗包括药物治疗和生活方式调整,具体需根据患者情况制定方案。

1、脑组织损伤:脑梗导致局部脑组织缺血缺氧,神经元受损,可能引发异常放电,导致癫痫发作。治疗方法包括使用抗癫痫药物如卡马西平片200mg/次,每日2次、丙戊酸钠片500mg/次,每日2次等,同时需定期复查脑电图,监测病情变化。

2、神经元异常放电:脑梗后神经元功能紊乱,电活动异常,可能诱发癫痫。治疗上可采用拉莫三嗪片25mg/次,每日1次等药物控制发作,同时结合神经康复训练,如认知训练、肢体功能锻炼等,促进神经功能恢复。

3、炎症反应:脑梗后局部炎症反应可能刺激神经元,增加癫痫风险。治疗上可使用抗炎药物如甲泼尼龙片4mg/次,每日1次,同时注意控制感染,避免炎症加重。

4、代谢紊乱:脑梗后患者可能出现电解质紊乱、血糖波动等代谢问题,诱发癫痫。治疗上需调整饮食,保证营养均衡,必要时使用胰岛素注射液根据血糖水平调整剂量等药物控制血糖,维持代谢稳定。

5、心理因素:脑梗后患者可能因焦虑、抑郁等心理问题诱发癫痫。治疗上可结合心理疏导,必要时使用抗抑郁药物如舍曲林片50mg/次,每日1次,同时鼓励患者参与社交活动,改善心理状态。

脑梗后癫痫的预防和治疗需综合多方面的措施。饮食上建议低盐低脂,多摄入富含维生素和矿物质的食物,如新鲜蔬菜、水果、全谷物等。运动上可选择适度的有氧运动,如散步、太极拳等,促进血液循环,增强体质。护理上需密切观察患者病情变化,定期复查,及时调整治疗方案,确保患者生活质量。

相似问题

推荐 脑梗死灶和脑梗死的区别是什么

脑梗死灶和脑梗死的区别在于前者是影像学上的表现,后者是临床诊断的疾病。脑梗死灶指通过CT或MRI等影像学检查发现的脑组织缺血性病变区域,表现为低密度或异常信号。脑梗死则是指由于脑部血液供应中断导致的脑组织缺血坏死,伴随相应的临床症状。

1、影像表现:脑梗死灶是影像学检查中的具体表现,通常在CT上呈现为低密度影,MRI上则表现为T1低信号、T2高信号。脑梗死则是临床诊断,需结合影像学检查和患者的症状、体征综合判断。

2、时间关系:脑梗死灶可能在脑梗死发生后数小时至数天内逐渐显现,影像学检查可帮助确定病变的范围和程度。脑梗死的诊断则基于患者的急性起病症状,如偏瘫、失语等。

3、病变范围:脑梗死灶可以是一个或多个,大小不一,可能分布在不同的脑区。脑梗死则通常指一个或多个脑区因缺血导致的功能障碍,具体表现与病变部位相关。

4、临床意义:脑梗死灶的存在提示患者曾经或正在发生脑缺血事件,可能无明显临床症状。脑梗死则伴随明显的神经功能缺损,如肢体无力、感觉异常等,需要及时治疗。

5、治疗策略:脑梗死灶的治疗更多是预防复发,包括控制高血压、糖尿病等危险因素。脑梗死的治疗则包括急性期的溶栓、抗血小板治疗,以及康复期的功能训练。

日常护理中,患者需注意饮食均衡,减少高盐、高脂食物的摄入,增加富含纤维的蔬菜和水果。适量运动有助于改善血液循环,如散步、太极拳等。定期监测血压、血糖,遵医嘱服药,避免情绪波动和过度劳累,有助于降低脑梗死的复发风险。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

11个月宝宝经常拍打自己的头是怎么回事

#儿科#

-

消栓通络胶囊怎么样

#全科#

-

宝宝牙齿有白点怎么回事

#儿科#

-

月经腰酸怎么回事

#脊柱外科#

-

小孩吐黄水是怎么回事

#儿科#

-

多生牙不拔会一直长吗

#口腔科#

-

喉咙痛一个月了为什么还没好

#耳鼻喉科#

-

大腿一旦萎缩就很难恢复了吗

#全科#

-

手机和电脑哪个对眼睛伤害大

#眼科#

-

宝宝急性扁桃体炎伴发烧多少天能好

#耳鼻喉科#

-

什么方法治疗抑郁症

#抑郁症#

-

假性近视恢复方法

#眼科#

-

40天婴儿吃多少毫升

#儿科#

-

女性大腿根部与胯连接处疼如何止痛

#骨科#

-

小孩普通头疼和脑瘤头疼的区别

#肿瘤内科#