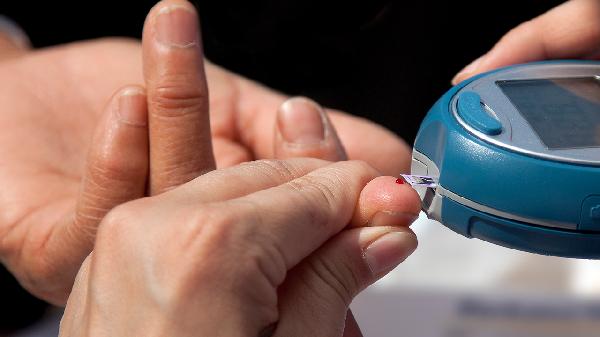

为什么有的糖尿病患者清晨会出现低血糖反应

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

糖尿病患者清晨出现低血糖反应通常与夜间血糖波动、药物作用叠加等因素有关,常见原因有胰岛素剂量不当、夜间进食不足、酒精摄入、运动过量及黎明现象反跳。

1、胰岛素过量:

睡前注射中长效胰岛素或使用磺脲类降糖药可能导致夜间胰岛素浓度过高。这类药物作用高峰出现在用药后6-12小时,若未及时监测睡前血糖或剂量调整不当,易在凌晨3-5点引发低血糖。患者可能伴随冷汗、心悸等交感神经兴奋症状,需通过动态血糖监测调整用药方案。

2、夜间未加餐:

糖尿病患者夜间禁食时间超过8小时时,肝糖原储备逐渐耗尽。尤其合并自主神经病变者,糖异生功能受损更易引发低血糖。建议睡前血糖低于5.6毫摩尔每升时适量补充复合碳水化合物,如全麦面包搭配蛋白质食物。

3、酒精抑制糖异生:

酒精会抑制肝脏糖原分解和糖异生过程,这种作用可持续8-12小时。晚餐饮酒后即使血糖正常,也可能在次日清晨出现延迟性低血糖。患者应避免空腹饮酒,饮酒时需同步监测血糖并适当减少降糖药物剂量。

4、运动后效应:

傍晚高强度运动可能使肌肉组织对胰岛素敏感性增强持续至夜间。运动后未及时补充能量会导致肌糖原恢复性摄取增加,与降糖药物产生协同作用。建议运动后监测睡前血糖,必要时调整胰岛素用量并补充缓释型碳水化合物。

5、苏木杰现象:

部分患者因夜间低血糖触发反调节激素大量分泌,导致清晨反应性高血糖。这种现象常掩盖真实的低血糖事件,表现为空腹血糖升高伴糖化血红蛋白偏低。需通过凌晨3点血糖监测鉴别,采用胰岛素泵或调整基础胰岛素给药时间应对。

糖尿病患者应建立规范的血糖监测记录,重点监测睡前、凌晨3点及空腹三个时间点血糖值。饮食方面建议采用分餐制,晚餐蛋白质占比不低于30%,睡前2小时可食用无糖酸奶搭配坚果。运动需避开晚间时段,以早餐后1小时的中低强度有氧运动为佳。出现反复清晨低血糖时需及时就医,重新评估降糖方案并排除垂体、肾上腺功能异常等继发因素。

相似问题

推荐 晚饭不吃饭会不会低血糖

相关科普 更多

清晨低血糖叫什么现象

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肝脏钙化灶需要治疗吗

#肝胆外科#

-

吃什么水果淡化色斑

#色斑#

-

牙窟窿痛用什么消炎药

#口腔科#

-

隐睾吃什么缓解

#小儿泌尿外科#

-

如何护理肺癌晚期病人

#肿瘤内科#

-

过敏性皮肤病多久能好

#皮肤科#

-

过敏性荨麻疹可以喝酒吗

#皮肤科#

-

刚做完人流同房会怎样

#人流#

-

怀孕三个月小肚子发硬

#产前诊断科#

-

5周岁女孩身高体重标准是多少

#骨科#

-

刺芹大香菜的功效与作用

#保健科#

-

戴隐形眼镜眼睛发红但是不带三四天之后又正常是怎么回事

#皮肤科#

-

药流残留物多大不用清宫

#妇科#

-

儿童牙龈出血是什么原因

#口腔科#

-

为什么孕妇老是感觉饿

#产科#

行业资讯 2025年09月14日 星期日

- 胃不好少喝水?医生再三提醒:若不想胃病加重,这几种水要少去喝

- 每天一颗大枣,血压会如何变化?医生专业解答,建议了解一下

- 吃大蒜对血糖好?医生劝告:高血糖不想成糖尿病,就要做好这些事

- 龟头为什么会变成紫色

- 菠萝是肺病的“催化剂”?医生告诫:想要肺部健康,少吃这几物!