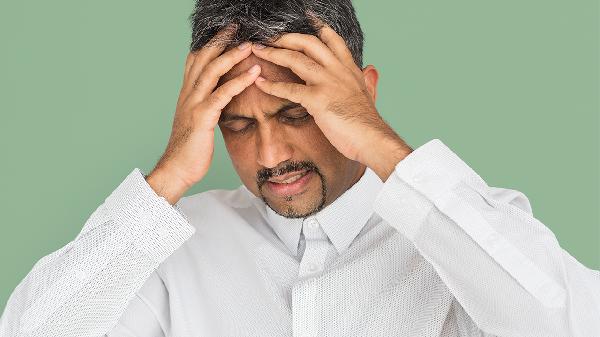

为什么抑郁症会加重呢?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

抑郁症加重可能由遗传因素、环境压力、生理变化、药物影响、疾病共病等原因引起,可通过心理治疗、药物调整、社会支持、生活方式改善、疾病管理等方式干预。

1、遗传因素抑郁症具有家族聚集性,一级亲属患病风险显著增加。若患者携带5-HTTLPR基因短臂变异或BDNF基因突变,可能导致神经递质代谢异常,加重抑郁症状。这类患者需通过基因检测明确风险,结合认知行为疗法和家庭心理干预进行综合管理。临床常用药物包括盐酸氟西汀胶囊、草酸艾司西酞普兰片、米氮平片等。

2、环境压力长期处于高强度工作压力、家庭矛盾或经济困境等慢性应激状态下,下丘脑-垂体-肾上腺轴持续激活,皮质醇水平升高会损伤海马神经元。表现为情绪低落加重伴认知功能下降。建议通过正念减压训练联合环境调整,必要时使用盐酸帕罗西汀片或度洛西汀肠溶胶囊调节应激反应。

3、生理变化围绝经期女性雌激素波动或甲状腺功能异常患者,激素水平变化直接影响5-羟色胺合成。这类患者抑郁症状常伴随潮热、体重波动等躯体症状。需检测性激素六项和甲状腺功能,采用激素替代治疗配合舍曲林片等药物,同时保持规律运动调节内分泌。

4、药物影响部分降压药、糖皮质激素或干扰素等药物可能干扰单胺类神经递质功能。若突然停用抗抑郁药或频繁更换方案,易引发撤药综合征和病情反复。建议在医生指导下逐步调整用药方案,可换用伏硫西汀片等新型药物,避免自行增减药量。

5、疾病共病慢性疼痛、糖尿病等躯体疾病引发的炎症因子升高,可能通过血脑屏障影响前额叶功能。患者往往出现抑郁症状与躯体症状相互恶化的情况。需优先控制基础疾病,联合文拉法辛缓释胶囊治疗,同时进行疼痛管理和血糖监测。

抑郁症患者应保持每日30分钟有氧运动,如快走或游泳,促进内啡肽分泌。饮食上增加深海鱼、坚果等富含ω-3脂肪酸的食物,避免高糖饮食引发血糖波动。建立规律的睡眠节律,保证7-8小时睡眠。建议家属参与患者日常活动计划,避免孤立状态,定期复诊评估病情变化,及时调整治疗方案。当出现自杀意念或社会功能严重受损时需立即就医。

相似问题

推荐 不焦虑能预防肝炎加重吗

相关科普 更多

睡眠障碍可致抑郁症加重

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

哪些食物含丰富的铁?

#保健科#

-

类风湿因子偏高是什么原因

#类风湿#

-

吃什么可以调理月经

#妇科#

-

秋葵中含有哪些营养价值?

#保健养生#

-

每个月排卵期有几天

#妇科#

-

肝不好的腹泻症状有哪些

#腹泻#

-

想健脾消食吃什么好呢

#全科#

-

中耳炎会不会臭

#中耳炎#

-

维持皮肤光泽细嫩要吃豆制品吗?

#皮肤科#

-

孕期长智齿应该怎么办

#口腔科#

-

为什么女性易患微血管心绞痛?

#心绞痛#

-

秋天可以多吃姜吗?

#全科#

-

有哪些水果可调节阳虚体质?

#中医内科#

-

辣椒是否能防中暑呢?

#急诊科#

-

哺乳期高血糖会影响宝宝吗

#内分泌科#

行业资讯 2025年10月21日 星期二

- 馒头是肝病的“发物”?再三提醒:家中的这几种食物,尽早撤下餐桌

- 患糖尿病多年,血糖却很稳定,4个好习惯分享给大家,值得借鉴

- 一个人到底能活多久,其实从他头发上就能看出来

- 老胃病都是“养好”的,如何正确养胃?这几种食物劝你少吃!

- 白头发增多,别总以为是老了,或与体内缺乏这3种营养有关