如何预防再生障碍性贫血的发生?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

再生障碍性贫血可通过避免接触有害物质、预防感染、合理用药、定期体检、保持健康生活方式等方式预防。再生障碍性贫血可能与化学毒物暴露、病毒感染、药物副作用、电离辐射、遗传易感性等因素有关。

1、避免有害物质长期接触苯类化合物、杀虫剂等化学毒物会损伤骨髓造血功能。工作中需做好防护措施,如佩戴防毒面具和手套。新装修房屋应充分通风后再入住,减少甲醛等挥发性有机物吸入。接触放射线的工作人员需严格穿戴铅防护服,普通人群应避免不必要的X线检查。

2、预防病毒感染乙型肝炎病毒、EB病毒等可能诱发骨髓造血抑制。接种乙肝疫苗可降低感染风险,注意饮食卫生避免病从口入。流感季节减少去人群密集场所,出现发热等感染症状及时治疗。艾滋病病毒感染者需规范抗病毒治疗,定期监测血常规变化。

3、谨慎使用药物氯霉素、磺胺类等药物可能引起骨髓抑制。使用解热镇痛药需控制剂量和疗程,避免长期服用含非那西丁成分药物。抗肿瘤药物使用期间要定期复查血象,出现粒细胞减少需调整用药方案。服用可能影响造血功能的药物时,应遵医嘱监测血常规指标。

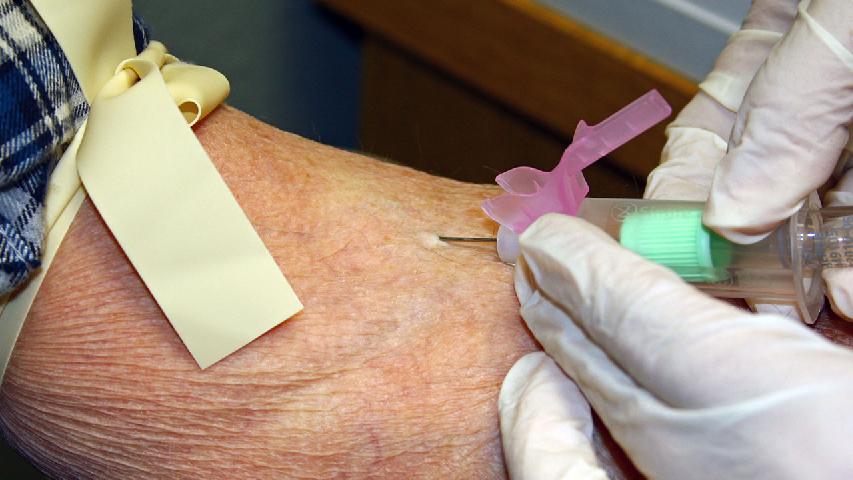

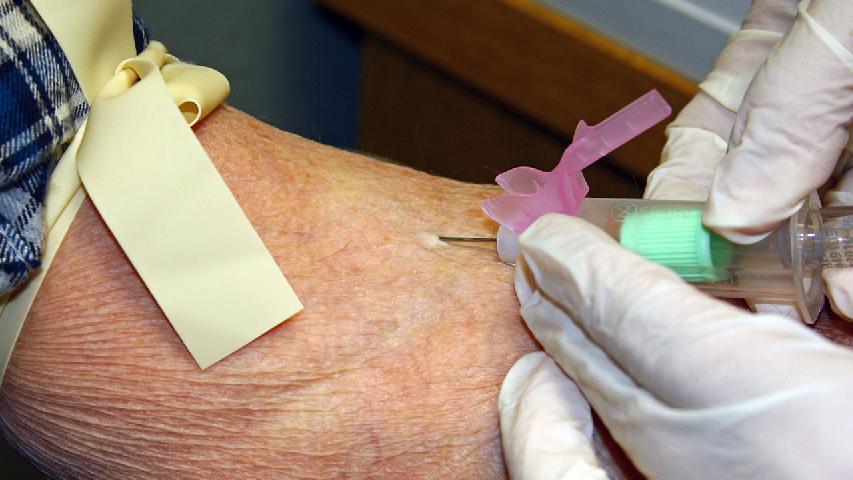

4、定期血液检查每年进行血常规检查可早期发现血细胞异常。长期接触危险因素者应每3-6个月检查网织红细胞计数。骨髓穿刺活检是确诊再生障碍性贫血的金标准,出现持续贫血、出血倾向时应及时就医。有家族史者需加强监测,儿童生长发育期要关注血红蛋白水平。

5、健康生活方式均衡饮食保证蛋白质、铁、叶酸等造血原料摄入,适量食用动物肝脏、深色蔬菜。规律作息避免过度疲劳,适度运动促进血液循环。戒烟可改善骨髓微循环,限酒减少酒精对造血干细胞的毒性。保持乐观心态,长期精神压力可能影响免疫功能。

预防再生障碍性贫血需要建立全面的防护意识。日常注意观察皮肤黏膜出血点、无故瘀斑等异常表现,女性关注月经量变化。出现持续乏力、心悸等贫血症状时应尽早就诊。对于已确诊患者,要避免剧烈运动和外伤,防止出血和感染。保持居住环境清洁,餐具定期消毒,外出佩戴口罩减少病原体接触机会。

相似问题

推荐 滥用药物会引发再生障碍性贫血吗

相关科普 更多

如何预防小儿再生障碍性贫血患者发生出血?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

什么食物有预防高血压的作用呢?

#高血压#

-

大蒜怎么吃最营养

#保健养生#

-

痫病最好的治疗药物有哪些

#药剂科#

-

宫外孕概率有多大

#宫外孕#

-

粗粮和细粮要搭配吃吗?

#保健科#

-

渗出性胸水是怎样形成的?

#全科#

-

怎样去除黑头粉刺

#皮肤科#

-

老年痛风看什么科室

#内分泌科#

-

做完针刀需要注意哪些

#全科#

-

为什么会有耳石症复位后仍会头晕

#耳鼻喉科#

-

吃糖水荷包蛋健康吗?

#全科#

-

心衰四级病人能活多长时间

#心血管内科#

-

夏季怎么安排饮食才好?

#全科#

-

小儿得了骨髓炎好治吗

#骨髓炎#

-

柑橘可以过多食用吗?

#全科#

行业资讯 2025年11月17日 星期一

- 研究发现:走路快慢可能影响寿命,长寿的人走路都有这个特征

- 桂圆和它一起煮,气血充足睡眠好,经常睡不着的人别错过

- 不能随便吹空调?医生再三劝告:天热吹空调时,要注意这4点

- 排便可能影响寿命!再三提醒:过了55岁,排便牢记“4不要”

- 小米粥再次成为关注对象?医生提醒:常吃小米粥,身体或有4个改善