冠心病合并房颤怎么抗凝

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

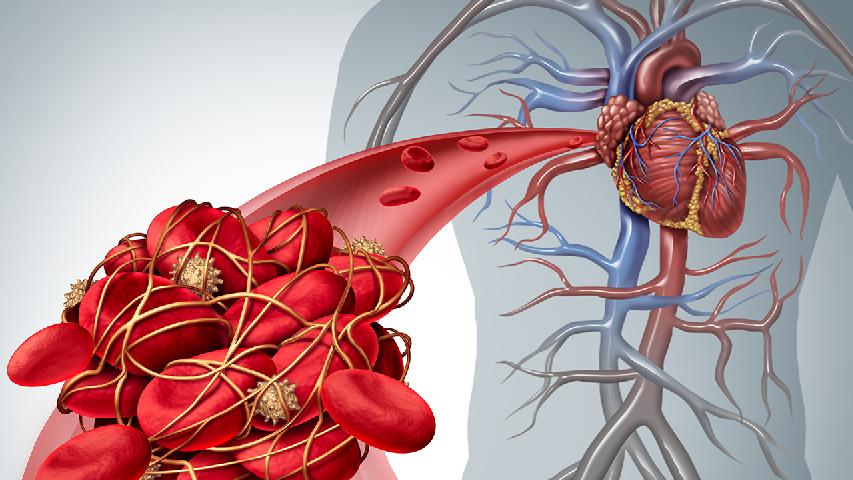

冠心病合并房颤可通过抗凝药物、介入治疗、生活方式调整、定期监测和综合管理等方式治疗。冠心病合并房颤通常由动脉粥样硬化、心肌缺血、心房扩大、高血压和糖尿病等因素引起。

1、抗凝药物:抗凝治疗是冠心病合并房颤的核心措施。常用药物包括华法林每日2.5-5mg,口服、达比加群酯每日150mg,口服和利伐沙班每日20mg,口服。这些药物可有效预防血栓形成,降低卒中风险,但需定期监测凝血功能,避免出血风险。

2、介入治疗:对于药物治疗效果不佳或存在禁忌症的患者,可考虑介入治疗。常见方法包括左心耳封堵术和射频消融术。左心耳封堵术通过封堵左心耳减少血栓形成,射频消融术通过消除异常电信号恢复心脏正常节律。

3、生活方式调整:改善生活方式有助于控制病情。建议戒烟限酒,保持健康体重,减少高盐高脂饮食。适量运动如快走、游泳等,每周至少150分钟,可增强心肺功能,改善血液循环。

4、定期监测:定期监测是管理冠心病合并房颤的重要环节。建议每3-6个月进行一次心电图、心脏彩超和凝血功能检查,及时发现病情变化,调整治疗方案。同时,注意监测血压、血糖和血脂水平,控制相关危险因素。

5、综合管理:综合管理是提高治疗效果的关键。患者应遵医嘱服药,定期复诊,配合医生制定个性化治疗方案。同时,关注心理健康,避免焦虑和抑郁,保持良好的心态和积极的生活态度。

冠心病合并房颤患者需注重饮食、运动和护理的综合管理。饮食方面,建议采用地中海饮食,多摄入富含纤维的蔬菜水果,减少红肉和加工食品的摄入。运动方面,选择低强度有氧运动如快走、瑜伽等,避免剧烈运动。护理方面,注意监测心率、血压和体重变化,及时调整生活方式和用药方案,保持与医生的良好沟通,确保病情得到有效控制。

相似问题

推荐 脊柱骨折合并脊髓损伤怎么办

脊柱骨折合并脊髓损伤可通过制动固定、药物治疗、手术治疗、康复训练、心理干预等方式治疗。脊柱骨折合并脊髓损伤通常由外伤撞击、骨质疏松、高处坠落、交通事故、运动损伤等原因引起。

1、制动固定:

急性期需立即使用颈托或脊柱板固定损伤部位,避免二次伤害。搬运时应采用轴向翻身法,保持头颈躯干成直线。制动可减轻脊髓压迫,为后续治疗创造条件。

2、药物治疗:

早期使用甲泼尼龙冲击疗法减轻脊髓水肿,神经营养药物如鼠神经生长因子促进神经修复。镇痛药物缓解疼痛症状,需在医生指导下规范使用。

3、手术治疗:

椎管减压术解除脊髓压迫,椎弓根螺钉内固定术重建脊柱稳定性。手术时机需根据损伤程度决定,多数需在伤后8小时内完成急诊手术。

4、康复训练:

病情稳定后尽早开始肢体功能锻炼,包括关节活动度训练、肌力训练、平衡训练等。物理治疗采用功能性电刺激、水疗等方法促进神经功能恢复。

5、心理干预:

创伤后应激障碍发生率较高,需进行专业心理评估。认知行为疗法帮助患者适应功能障碍,家庭支持治疗改善社会适应能力。

日常护理需注意预防压疮,每2小时协助翻身一次,保持皮肤清洁干燥。饮食应保证高蛋白、高纤维素,适量补充钙质和维生素D促进骨骼愈合。康复期可进行轮椅训练、日常生活能力训练,逐步恢复社会功能。定期复查脊柱稳定性及神经功能恢复情况,出现发热、感觉异常加重等情况需及时就医。

相关科普 更多

冠心病合并房颤患者如何抗凝

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

椎间盘4一5节膨出怎么治疗

#骨科#

-

甲状腺大部分切除术后并发症

#肿瘤内科#

-

盆骨骨折治疗需要花费多少钱

#骨折#

-

地屈孕酮片可以让月经推迟吗

#妇科#

-

宝宝肠胀气会持续到几个月

#儿科#

-

银杏叶可以替代阿司匹林吗

#全科#

-

引起肝硬化的因素有哪些

#肝硬化#

-

用触爱排出豆腐渣是怎么回事

#全科#

-

小孩子睡觉出汗多是什么原因

#儿科#

-

左眼突然模糊不清怎么回事

#眼科#

-

痛风走不了路要几天可以好

#痛风#

-

孩子发烧40度应该怎么办

#儿科#

-

左室舒张功能减退是为什么

#全科#

-

小便完有白色分泌物怎么治疗

#全科#

-

大人发烧宝宝可以吃母乳吗

#儿科#