疝气究竟是什么揭秘疝气发生的部位

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

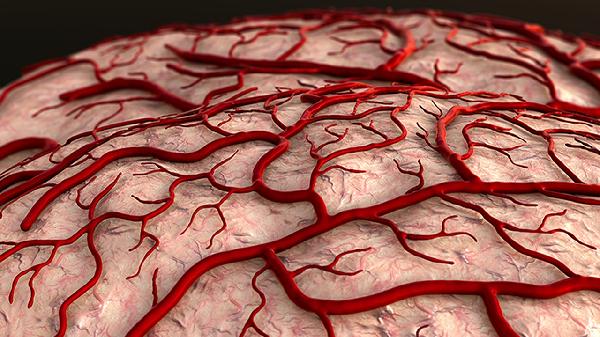

疝气是内脏器官或组织通过薄弱点突出体表的疾病,常见发生部位包括腹股沟、脐部、切口处、膈肌和股部。

1、腹股沟疝:

腹股沟区是疝气最高发的部位,约占所有疝气的75%。男性发病率显著高于女性,与精索穿过腹壁形成的天然薄弱区有关。腹股沟疝分为斜疝和直疝两种类型,斜疝多见于儿童及青壮年,直疝则好发于老年群体。患者站立时腹股沟区可能出现可复性包块,平卧后多可自行回纳。

2、脐疝:

脐部疝气多因脐环闭合不全所致,新生儿和肥胖人群多见。婴幼儿脐疝直径多在1-2厘米,哭闹时脐部突出明显;成人脐疝常与腹内压增高因素相关,如慢性咳嗽、便秘等。妊娠期女性因腹壁拉伸也易发生脐疝,部分病例可能发生嵌顿需急诊处理。

3、切口疝:

发生于手术切口处的疝气占腹壁疝的10%-15%,与切口感染、缝合技术等因素相关。腹部手术后3-6个月为高发期,表现为切口处出现渐进性膨出。肥胖、营养不良、使用类固醇药物者风险更高,部分巨大切口疝可能影响呼吸功能。

4、膈疝:

胸腔与腹腔间的膈肌存在薄弱区时可形成膈疝,分为先天性和获得性两类。食管裂孔疝最常见,胃部通过扩大的食管裂孔进入胸腔,可能导致反流性食管炎。创伤性膈疝多由外力冲击导致,需警惕脏器嵌顿风险。

5、股疝:

股管区发生的疝气约占腹外疝的3%-5%,女性发病率是男性的3倍。股疝容易发生嵌顿和绞窄,表现为大腿根部卵圆形包块。老年消瘦女性、多次妊娠者更易患病,常需手术治疗防止肠管坏死。

预防疝气需注意控制腹内压增高因素,如及时治疗慢性咳嗽、保持大便通畅、避免重体力劳动等。加强核心肌群锻炼能增强腹壁强度,游泳、平板支撑等运动效果较好。出现不可复性包块或疼痛需立即就医,术后应遵医嘱使用腹带并控制体重。日常饮食宜高纤维、高蛋白,避免辛辣刺激食物诱发咳嗽。婴幼儿脐疝多数在2岁前自愈,期间应减少哭闹刺激。

相似问题

推荐 婴幼儿疝气会痛吗

疝气是什么病 疝气有哪些症状

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

怎么判断青光眼早中晚期

#青光眼#

-

男性为什么会长结石

#泌尿外科#

-

膀胱炎是什么原因引起

#膀胱炎#

-

宫缩疼了一晚上没见红是什么原因

#产科#

-

新生儿脑膜炎十天出院

#脑膜炎#

-

牙疼连着半边脸疼怎么办

#口腔科#

-

子宫内膜异位症自检

#子宫内膜异位症#

-

怀孕32周肚子一跳一跳怎么回事

#产前诊断科#

-

排卵后白带变化是怎么回事

#妇科#

-

尿意很强但只有一点点

#泌尿外科#

-

血糖高一直降不下来是什么原因

#全科#

-

糖尿病手肿胀是哪里出毛病了

#糖尿病#

-

牙疼三黄片阿莫西林布洛芬片能一起吃

#口腔科#

-

顽固性玫瑰糠疹要怎么治疗

#皮肤科#

-

糖尿病人牛油果可以吃吗

#糖尿病#

行业资讯 2025年09月07日 星期日

- 血栓开始慢慢形成,手脚是第一个“信号源”不?医生讲述4个表现

- 老话说“睡眠不好,容易老”!建议这4种食物一周吃2次,助眠睡香

- 身高决定寿命?研究发现:身高越高,死亡风险越大,真的吗?

- 体内有血栓,脸部有异样?医生:脸上若有3种迹象,血管或已经堵塞

- 越来越多的人心梗离世!医生反复提醒:少吃芹菜,多吃这些食物