缺血性肠病治疗方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

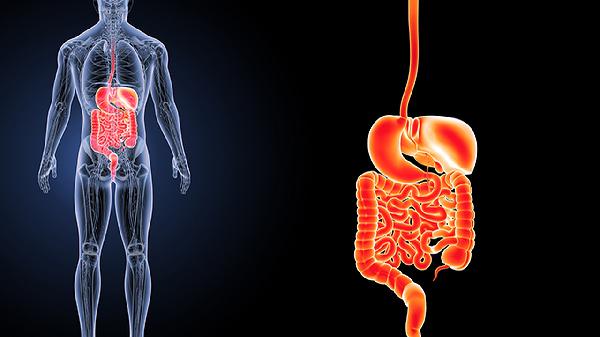

缺血性肠病可通过药物治疗、手术治疗、饮食调节、生活方式调整、心理支持等方式治疗。缺血性肠病可能与动脉硬化、血栓形成、低血压、血管炎、肠系膜血管狭窄等因素有关,通常表现为腹痛、腹泻、便血、体重下降、恶心呕吐等症状。

1、药物治疗:缺血性肠病的药物治疗包括抗血小板药物如阿司匹林肠溶片100mg/天、抗凝药物如华法林钠片2.5mg/天、扩血管药物如硝酸甘油片0.5mg/次。这些药物有助于改善血液循环,减少血栓形成,缓解症状。用药需在医生指导下进行,避免自行调整剂量或停药。

2、手术治疗:对于药物治疗无效或病情严重的患者,可考虑手术治疗。常见手术方式包括肠系膜血管搭桥术、肠切除吻合术。手术旨在恢复肠道血液供应,切除坏死肠段,防止病情进一步恶化。术后需密切监测生命体征,预防感染和并发症。

3、饮食调节:缺血性肠病患者应选择低脂、低盐、高纤维的饮食,如全麦面包、燕麦片、绿叶蔬菜、水果等。避免高脂肪、高糖、高盐食物,如油炸食品、甜点、腌制食品。少量多餐,避免暴饮暴食,减轻肠道负担,促进消化吸收。

4、生活方式调整:患者应戒烟限酒,避免久坐不动,适当进行有氧运动,如散步、慢跑、游泳等。运动有助于促进血液循环,增强心肺功能,改善整体健康状况。同时,保持良好的作息习惯,避免熬夜,保证充足的睡眠时间。

5、心理支持:缺血性肠病患者可能因长期病痛和饮食限制产生焦虑、抑郁等心理问题。家人和朋友的关心与支持对患者的心理康复至关重要。必要时可寻求专业心理咨询师的帮助,进行心理疏导和情绪管理,提升生活质量。

缺血性肠病的治疗需要综合药物治疗、手术治疗、饮食调节、生活方式调整和心理支持等多方面措施。患者应遵循医嘱,定期复查,及时调整治疗方案。饮食上注重营养均衡,避免刺激性食物;运动上选择适合自己的有氧运动,循序渐进;心理上保持积极乐观,与家人朋友多沟通,共同应对疾病挑战。通过全面的治疗和护理,缺血性肠病患者的症状可以得到有效控制,生活质量得以提高。

相似问题

推荐 缺血性肠病有哪些表现

缺血性肠病怎么进行手术治疗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

哺乳期吃玉米能预防口角炎吗?

#产科#

-

熬骨头汤时加醋好不好?

#保健科#

-

经常熬夜吃什么食物比较好呢?

#保健科#

-

斑片型痤疮瘢痕该如何治疗?

#痤疮#

-

大姨妈来右侧右下角疼

#妇科#

-

肛门外有个小肉疙瘩怎么治疗

#肛肠科#

-

坐月子吃蒜苗能预防流感吗

#流感#

-

吃包菜减肥需要注意什么呢?

#保健科#

-

秋季养生可以吃普通食材吗?

#全科#

-

驼背可以正骨矫正吗

#脊柱外科#

-

怎样果蔬菜可以降低冠心病风险?

#保健科#

-

吃红薯能延缓衰老吗?

#全科#

-

中药丰胸方法有哪些

#整形科#

-

甲硝唑和头孢一起吃吗

#保健科#

-

乳头疼痛是什么原因引起

#神经内科#

行业资讯 2025年11月24日 星期一

- 它是冬季最好的“补药”之一,增强免疫力、健脾胃......但这3类人要注意食用

- 平时喝水少,小心这5种病痛“找上门”!

- 身体发出5个“信号”别大意,小心“糖尿病”来敲门

- 想要延长膝盖寿命?学会这6招!

- 专家表示:这种菊花茶更适合老年人喝