骨折长期不愈合有哪几种原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

骨折长期不愈合可能由感染、固定不牢、营养不良、局部血供不足、代谢性疾病等原因引起。

1、感染:

骨折部位发生细菌感染会破坏愈合环境,导致炎症持续存在。感染可能来源于开放性伤口污染、术后护理不当或身体其他部位感染灶扩散。需通过清创手术联合抗生素治疗控制感染,严重时需移除内固定装置。

2、固定不牢:

外固定支架松动或内固定钢板螺钉移位会导致骨折端异常活动。骨折断端持续摩擦会形成纤维瘢痕而非骨痂,常见于过早负重或固定材料选择不当。需重新评估固定稳定性,必要时更换为更牢固的固定方式。

3、营养不良:

蛋白质、钙、维生素D等营养素缺乏会延缓骨痂形成。长期素食、消化吸收障碍或极端节食人群风险较高。应增加乳制品、深海鱼、坚果摄入,严重缺乏时需在医生指导下补充营养制剂。

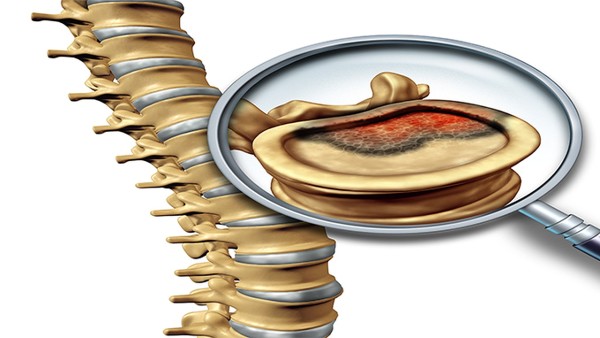

4、局部血供不足:

骨折处周围血管损伤或压迫会导致局部缺血,常见于高能量损伤导致的粉碎性骨折。血供不足使成骨细胞活性降低,可能发展为缺血性骨坏死。可通过高压氧治疗改善缺氧状态,必要时行血管吻合术。

5、代谢性疾病:

糖尿病、甲状旁腺功能亢进等疾病会影响钙磷代谢和骨重建。血糖控制不佳会损害微血管功能,甲状旁腺素异常则导致骨吸收加速。需针对原发病进行治疗,将血糖、血钙等指标控制在理想范围。

骨折患者应保持均衡饮食,每日摄入不少于1000毫克钙和800国际单位维生素D,适当进行非负重关节活动以维持肌肉力量。吸烟者必须戒烟,尼古丁会收缩血管影响愈合。定期复查X线片观察骨痂生长情况,若6个月后仍未愈合需考虑植骨手术等进一步干预。

相似问题

推荐 足部骨折愈合后X光片的显示

足部骨折愈合后X光片通常显示骨痂形成、骨折线模糊或消失、骨皮质连续性恢复等特征。愈合情况可通过骨痂密度、对位对线、关节间隙、骨质重塑、软组织状态等指标评估。

1、骨痂形成:

骨折愈合过程中,纤维性骨痂逐渐钙化为硬骨痂,X光片表现为骨折端周围云雾状或斑片状高密度影。成熟骨痂与正常骨组织密度接近,桥接骨折断端,是判断临床愈合的重要依据。若骨痂量不足或出现吸收现象,可能提示延迟愈合。

2、骨折线变化:

初期清晰的骨折线随着愈合进展逐渐变淡,最终完全消失。部分病例可见骨折线呈"锯齿状"模糊改变,此为成骨细胞活跃的表现。若骨折线持续存在超过预期时间,需警惕骨不连可能。

3、骨皮质连续性:

愈合良好的骨折可见内外骨皮质重新形成连贯的线性高密度影,皮质边缘光滑完整。负重骨需特别注意皮质厚度是否均匀,皮质中断或变薄可能提示力学强度不足。

4、对位对线情况:

X光片需评估骨折愈合后的解剖对位,包括长度、轴线、旋转角度是否正常。足部关节内骨折需关注关节面平整度,对位不良可能导致创伤性关节炎。

5、骨质重塑状态:

完全愈合的骨折后期可见骨小梁按应力方向重新排列,原骨折区域密度逐渐均匀。儿童患者可能出现过度生长现象,成人若见异常骨质增生需鉴别异位骨化。

足部骨折愈合后建议循序渐进增加负重训练,初期选择游泳、骑自行车等非冲击性运动,逐步过渡到快走、慢跑。饮食注意补充富含钙质的乳制品、豆制品及深绿色蔬菜,配合维生素D促进钙吸收。日常穿具有足弓支撑功能的运动鞋,避免长时间站立或剧烈跳跃,定期复查观察骨质改建情况。夜间可进行踝泵运动预防肿胀,气温变化时注意足部保暖以改善局部血液循环。

相关科普 更多

导致骨折长期不愈合的药物

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

多囊卵巢综合征是什么原因导致的

#多囊卵巢综合征#

-

尿路感染吃药二十多天没好怎么办

#尿路感染#

-

宝宝发热手心脚心很烫的原因

#普外科#

-

肱骨大结节骨折康复如何训练

#骨关节科#

-

肾移植后可以吃桔子和橙子吗

#泌尿外科#

-

推广治未病理念共护患者健康

#全科#

-

强制性脊柱炎遗传几率

#脊柱外科#

-

刚出生的宝宝身上脱皮是什么原因

#儿科#

-

c-14呼气试验检测多少钱

#全科#

-

月经一点点持续了好久是什么原因

#妇科#

-

左侧顶部大脑镰处脑膜瘤症状

#肿瘤外科#

-

月经出现黑色的沉淀物怎么回事

#妇科#

-

女性膀胱炎的症状及治疗

#膀胱炎#

-

乳腺癌腰椎转移的症状

#乳腺癌#

-

鼻子下面有红血丝是怎么回事

#皮肤科#