腰2压缩性骨折严重吗真相来了

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

腰2压缩性骨折多数情况下属于中度严重损伤,具体严重程度与压缩程度、神经损伤及基础疾病相关。主要影响因素包括压缩比例超过30%、合并脊髓或神经根受压、存在骨质疏松等基础疾病、骨折稳定性差、伴随其他脏器损伤。

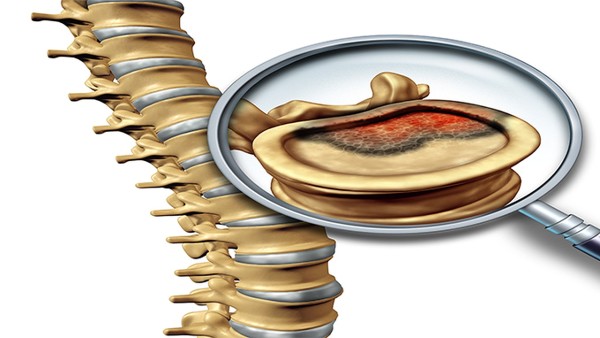

1、压缩比例:

椎体压缩程度是评估严重性的核心指标。压缩不超过1/3属轻度,可能仅需保守治疗;超过1/3可能影响脊柱稳定性,需考虑手术干预。压缩程度越大,后期发生脊柱后凸畸形的风险越高。

2、神经损伤:

骨折块突入椎管压迫脊髓或神经根时属急症,表现为下肢麻木、肌力下降或大小便障碍。此类情况需急诊手术减压,延迟处理可能导致不可逆神经损伤。

3、骨质疏松:

老年骨质疏松患者发生的压缩骨折往往提示全身骨量严重流失,轻微外力即可导致骨折。此类患者需同步进行抗骨质疏松治疗,否则易发生其他椎体再骨折。

4、骨折稳定性:

后柱结构是否完整决定骨折稳定性。单纯前柱压缩属稳定性骨折,若合并后纵韧带断裂或关节突骨折则属不稳定性骨折,可能进行性加重并需手术固定。

5、合并损伤:

高能量损伤导致的腰2骨折常合并腹腔脏器损伤,如肝脾破裂或腹膜后血肿。这类情况需优先处理危及生命的损伤,骨折治疗需延后进行。

恢复期需严格卧床4-6周,使用腰围支具保护3个月。建议摄入富含钙质的食物如乳制品、深绿色蔬菜,配合维生素D补充。疼痛缓解后可进行腰背肌等长收缩训练,逐步过渡到桥式运动。避免弯腰搬重物、久坐等增加椎体负荷的行为,定期复查骨密度及X线评估愈合情况。老年患者建议使用防跌倒设施,降低二次骨折风险。

相似问题

推荐 骨质疏松性骨折也称为什么骨折

骨质疏松性骨折通常被称为脆性骨折,指因骨密度降低导致骨骼脆弱,在轻微外力作用下发生的骨折。常见类型包括椎体压缩性骨折、髋部骨折、桡骨远端骨折等。

1、椎体压缩性骨折:

骨质疏松患者脊柱椎体在弯腰、咳嗽等日常动作中可能发生塌陷,表现为突发腰背痛、身高缩短。X线检查可见椎体楔形变或双凹征,需通过抗骨质疏松药物联合椎体成形术治疗。

2、髋部骨折:

股骨颈或转子间骨折多由跌倒引起,患者出现患肢缩短、外旋畸形。这类骨折致残率高,常需人工关节置换手术,术后需长期补充钙剂和维生素D。

3、桡骨远端骨折:

跌倒时手掌撑地易导致腕部柯力氏骨折,表现为餐叉样畸形。可通过手法复位石膏固定,同时需进行骨代谢指标检测评估骨质疏松程度。

4、肱骨近端骨折:

肩部着地可能造成肱骨外科颈骨折,患侧上肢无法抬举。非移位骨折可三角巾悬吊,严重移位需手术内固定,康复期需加强肩关节功能锻炼。

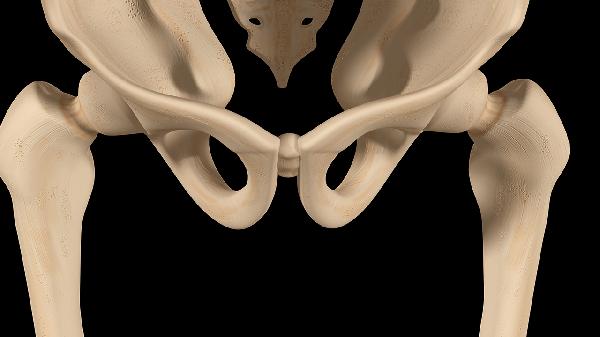

5、骨盆骨折:

低能量创伤可能导致耻骨支或骶骨骨折,表现为坐立困难。稳定型骨折可卧床休息,不稳定型需骨盆带固定,需警惕长期卧床导致的深静脉血栓。

预防脆性骨折需从改善骨健康入手,每日摄入800-1200毫克钙质,适量食用乳制品、豆制品及深绿色蔬菜。每周进行3-5次负重运动如快走、太极拳,避免吸烟酗酒。65岁以上人群建议定期进行双能X线骨密度检测,已有骨折史者需在医生指导下使用双膦酸盐类药物。冬季注意防滑防跌倒,居家环境应保持地面干燥、安装扶手。

相关科普 更多

什么是腰2椎体压缩性骨折

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

女性肚脐眼左下方疼痛怎么回事

#神经内科#

-

刚怀孕不知道做了头发的影响

#产前诊断科#

-

化疗肿瘤缩小的真相

#肿瘤内科#

-

眼尾肿痛眨眼睛都疼怎么办

#眼科#

-

来月经吃云南白药能止血吗

#妇科#

-

得了胰腺炎为什么喝口水都胀

#消化内科#

-

宝宝咳喘有哮鸣音中药怎么治

#呼吸科#

-

氨甲环酸片吃几天能停大姨妈

#妇科#

-

癫疯病是先天性还是后天性

#全科#

-

女性阴道pH值的正常范围

#妇科#

-

胎动FHR上升时间得分0

#产科#

-

吃冰的东西肚子痛是什么原因

#消化内科#

-

停经后一年又来月经怎么回事

#妇科#

-

心脏病引起的水肿如何消肿

#心脏病#

-

做宫腔镜手术几天可以做运动

#妇科#