脑瘤术后精神异常是什么情况

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑瘤术后精神异常可能与手术创伤、麻醉影响、脑水肿、代谢紊乱及心理应激等因素有关。术后精神异常的表现形式多样,包括认知功能障碍、情绪波动、幻觉妄想等,通常需要根据具体原因采取针对性干预措施。

1、手术创伤:

开颅手术过程中对脑组织的机械性损伤可能影响额叶、颞叶等与精神活动相关的脑区功能。这类损伤多表现为短期记忆减退、执行功能下降等认知障碍,随着脑组织修复,症状多可逐渐缓解。术后需定期进行神经心理学评估,必要时可进行认知康复训练。

2、麻醉影响:

全身麻醉药物可能通过影响神经递质系统导致术后谵妄,常见于老年患者或麻醉时间较长者。表现为定向力障碍、注意力涣散及睡眠觉醒周期紊乱,通常在术后24-72小时内最明显。保持环境安静、家属陪伴及规律作息有助于症状改善。

3、脑水肿:

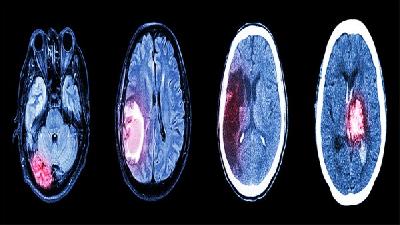

术后反应性脑水肿可能压迫边缘系统等情感调节中枢,引发情绪不稳、易激惹等症状。影像学检查可见术区周围水肿带,严重时可出现嗜睡或意识障碍。临床常使用甘露醇等脱水剂控制水肿,同时需监测颅内压变化。

4、代谢紊乱:

术后电解质失衡如低钠血症、血糖波动或肝肾功能异常均可导致精神症状。实验室检查可见血钠低于135mmol/L或血糖异常,纠正代谢紊乱后症状多能缓解。围手术期应加强血生化监测,及时调整补液方案。

5、心理应激:

重大手术带来的心理创伤可能诱发焦虑抑郁状态,表现为持续情绪低落、兴趣减退。术前存在精神疾病史者风险更高。心理疏导联合家庭支持可改善症状,严重时需精神科会诊评估是否需要抗抑郁药物干预。

术后患者应保持低盐低脂饮食,适当增加富含ω-3脂肪酸的深海鱼类及坚果摄入,有助于神经修复。每日进行30分钟散步等温和运动,避免剧烈活动。家属需密切观察患者情绪及行为变化,记录睡眠质量与饮食情况。恢复期可进行拼图、阅读等认知训练活动,促进大脑功能重塑。若出现持续幻觉、攻击行为或严重抑郁症状,应及时返院复查头颅CT并接受专科治疗。

相似问题

推荐 老人精神异常胡乱说话是怎么回事

脑瘤手术后的营养食谱

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

食用醋能增强代谢吗

#全科#

-

直肠癌便血是不是晚期了

#直肠癌#

-

脑力工作者可以多吃一些什么?

#全科#

-

嚼口香糖可以减轻压力吗?

#全科#

-

花生壳有哪些作用呢?

#全科#

-

小孩流鼻血的止血方法

#耳鼻喉科#

-

老年高血压对心脏有损害吗

#心血管内科#

-

什么引起膝关节痛

#骨科#

-

胎动位置低是怎么回事

#产科#

-

哪些人不能吃火腿?

#全科#

-

肺栓塞可以治好吗

#呼吸科#

-

散利痛药效多久消失

#药剂科#

-

上眼皮长了个小白点,有点磨眼睛

#眼科#

-

有什么去湿疹的方法

#湿疹#

-

鸡蛋能够健脑益智吗?

#神经内科#

行业资讯 2025年11月12日 星期三

- 2025儿童长高赖氨酸权威测评TOP5:黄金期选对产品,助力成长少走弯路

- 2025调理肠胃益生菌口碑推荐:年度5大品牌综合实力对比测评,哪个效果好又安全?

- 2025肠胃益生菌实力榜揭晓:改善肠道菌群失衡哪个有效?三大品牌临床平衡率+成分纯度双参考

- 2025茶氨酸助眠产品TOP5实测:高吸收配方精准避坑,失眠人群速藏!

- 2025肠胃敏感益生菌科学测评:精准修复胃黏膜与菌群平衡的全方案指南