胆固醇为什么会导致心脑血管疾病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

胆固醇导致心脑血管疾病主要与血管内皮损伤、动脉粥样硬化斑块形成、炎症反应加剧、血液黏稠度增高及血栓风险增加等因素有关。

1、血管内皮损伤:

低密度脂蛋白胆固醇在血管壁沉积后,会诱发氧化应激反应,直接损伤血管内皮细胞。受损的内皮细胞功能紊乱,导致血管舒张因子分泌减少,加速动脉硬化进程。长期高胆固醇状态可能引发微小血管破裂,为后续斑块形成创造条件。

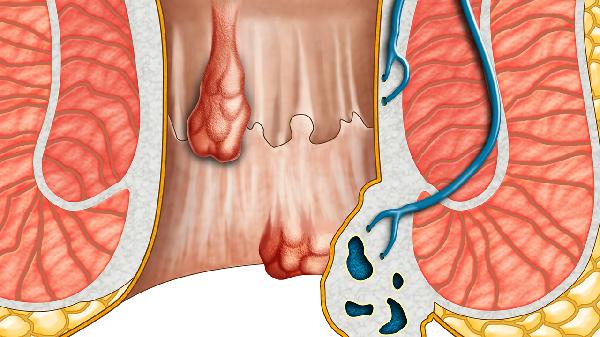

2、动脉粥样硬化:

胆固醇结晶被巨噬细胞吞噬后形成泡沫细胞,逐渐堆积形成脂质核心。伴随平滑肌细胞增殖和纤维帽形成,最终发展为动脉粥样硬化斑块。这类斑块可能造成血管腔狭窄率达50%以上,直接影响心脑组织供血。

3、炎症反应加剧:

胆固醇沉积区域会持续释放白细胞介素等炎症因子,吸引更多免疫细胞聚集。慢性炎症状态促使斑块性质不稳定,增加斑块破裂风险。炎症反应同时加速血管壁重构,进一步恶化血管弹性。

4、血液黏稠度增高:

胆固醇升高会改变红细胞膜流动性,增强血小板聚集能力。血液流变学异常导致血流速度减缓,微循环障碍发生率提升3-5倍。这种改变在已有动脉狭窄的患者中尤为明显,可能诱发短暂性脑缺血发作。

5、血栓形成风险:

斑块破裂后暴露的脂质核心会激活凝血系统,血小板在破裂处大量聚集。纤维蛋白原转化为纤维蛋白形成网状结构,最终发展成闭塞性血栓。急性冠脉综合征患者中约70%存在此类胆固醇相关性血栓事件。

控制胆固醇需从饮食结构调整入手,建议每日摄入深海鱼类100-150克,其富含的ω-3脂肪酸可降低甘油三酯水平。烹饪方式优先选择蒸煮替代煎炸,限制动物内脏和蛋黄摄入。规律进行有氧运动如快走、游泳等,每周累计150分钟以上有助于提升高密度脂蛋白水平。同时需定期监测血脂四项指标,对于已出现血管病变者应在医生指导下进行药物干预。保持良好睡眠习惯和情绪管理对胆固醇代谢也有积极影响。

相似问题

推荐 血糖高胆固醇高,怎么办?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

急性酒精肝肾衰竭是怎么引起的

#酒精肝#

-

早搏的症状体征有什么

#早搏#

-

垂盘草能治疗肝癌吗

#肝癌#

-

有点像缠腰蛇缠腰蛇会传染吗

#全科#

-

风湿手指关节疼痛怎么办

#神经内科#

-

喝苦丁茶能减肥吗

#保健科#

-

子宫癌的前兆是什么

#子宫癌#

-

长风疹怎么治疗?

#传染科#

-

鼻咽癌做鼻腔镜可以检查出来吗

#鼻咽癌#

-

宫外孕手术费多少钱

#宫外孕#

-

外阴疣状癌吃什么药

#肿瘤内科#

-

老人脑出血昏迷不醒可以平躺着睡吗

#脑出血#

-

肺轻微纤维化有哪些症状

#全科#

-

怀孕六个月胎盘前置状态怎么办

#产前诊断科#

-

逍遥散功效与作用是什么

#保健科#

行业资讯 2025年09月14日 星期日

- 肺腺癌患者饮食指南:医生强调4大要点,务必重视起来

- 尿酸管理小贴士:晨起3忌、睡前3不、日常3坚持要牢记

- 血脂正在变好的4个标志,对照一下,看你是否也在好转中

- 肺结节患者注意!医生:鸡蛋等这些食物或加速结节发展,少吃为妙

- 患脑梗塞后需注意,医生告诫:立即停止这4大行为,保护自己