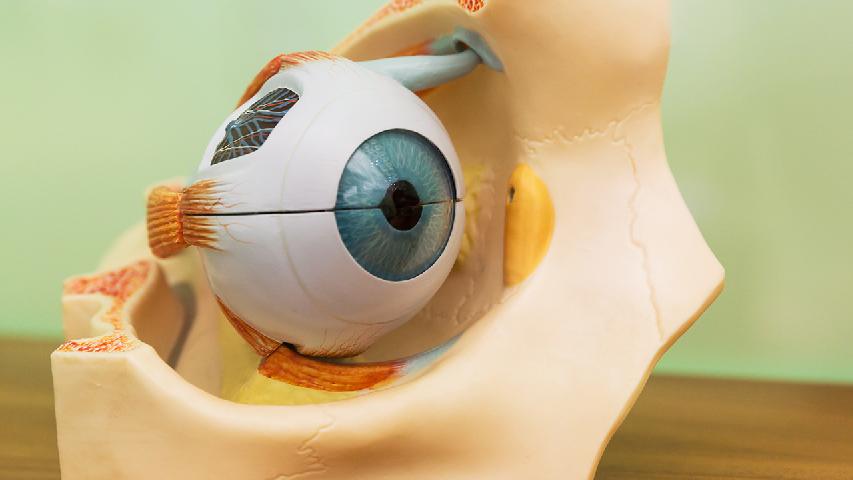

散瞳治近视用药多长时间见效

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

散瞳治疗近视一般需要1-3周见效,实际时间受到药物种类、年龄因素、屈光度数、用眼习惯、个体差异等多种因素的影响。

1、药物种类:

散瞳药物主要分为快速散瞳剂和慢速散瞳剂两类。快速散瞳剂如托吡卡胺滴眼液,通常在用药后6-8小时即可见效,但维持时间较短;慢速散瞳剂如阿托品眼用凝胶,需要连续使用1-2周才能达到稳定效果,但作用持续时间较长。不同药物的作用机制和代谢速度直接影响见效时间。

2、年龄因素:

儿童睫状肌调节力较强,通常需要更长时间才能达到充分散瞳效果,可能需要2-3周;青少年和成人睫状肌调节能力相对较弱,见效时间可能缩短至1-2周。年龄越小,药物起效时间往往越长。

3、屈光度数:

低度近视患者300度以下可能在1周内即可观察到视力改善;中高度近视患者300-600度通常需要2周左右;高度近视患者600度以上可能需要3周或更长时间才能显现效果。屈光度数越高,所需治疗时间通常越长。

4、用眼习惯:

治疗期间过度用眼会延缓见效时间,尤其是长时间近距离用眼会刺激睫状肌持续收缩;保持适当用眼距离、控制用眼时长、增加户外活动等良好用眼习惯有助于缩短见效时间。

5、个体差异:

不同患者对药物的敏感性和代谢速度存在差异,部分患者可能在用药1周内即可观察到视力变化,少数患者可能需要3周以上。既往眼部疾病史、药物过敏史等也会影响药物效果。

散瞳治疗期间建议保持规律作息,保证充足睡眠;饮食上多摄入富含维生素A、叶黄素的食物如胡萝卜、菠菜、蓝莓等;避免强光刺激,外出时可佩戴太阳镜;定期复查视力变化,根据医生建议调整用药方案;治疗期间避免剧烈运动,防止意外碰撞造成眼部损伤;保持良好用眼姿势,控制电子产品使用时间,每用眼40分钟应远眺休息10分钟。

相似问题

推荐 近视眼镜瞳距不对伤害眼睛吗

瞳距不准确的近视眼镜可能对眼睛造成伤害。长期佩戴瞳距误差较大的眼镜可能导致视疲劳、头痛、复视等问题,严重时可能诱发或加重近视发展。

1、视疲劳加剧:

瞳距偏差会使双眼无法通过镜片光学中心视物,导致眼部肌肉持续紧张调节。每毫米瞳距误差可产生约1个棱镜度的棱镜效应,长期可能引发眼胀、干涩等视疲劳症状,部分患者可能出现阅读时字迹模糊或串行。

2、头痛风险增加:

大脑为融合两个不对称的视觉信号需要过度代偿,可能触发紧张性头痛。临床观察显示,瞳距误差超过4毫米时,约60%佩戴者会出现额部或枕部疼痛,尤其在长时间用眼后症状加重。

3、双眼视功能异常:

长期异常的棱镜效应可能破坏双眼融像功能,严重时可能诱发间歇性斜视。儿童患者可能出现抑制性暗点,成人可能出现视物重影,影响立体视觉的精确度。

4、近视进展加速:

青少年佩戴瞳距不符的眼镜时,视网膜成像质量下降可能刺激眼轴增长。研究数据表明,瞳距误差超过标准值2毫米的近视儿童,每年近视增长度数平均比正常配镜者多0.25-0.50度。

5、代偿性头位异常:

部分患者会通过倾斜头部或调整阅读距离来补偿光学偏差,长期可能引发颈肩肌肉劳损。这种代偿姿势在学龄期儿童中更为常见,可能影响脊柱正常发育。

建议每半年到专业机构复核瞳距,选择具备瞳距微调功能的镜架。日常可进行远近交替注视训练缓解视疲劳,增加富含叶黄素的深色蔬菜摄入。出现持续眼胀头痛时应及时重新验光,避免自行调整镜架导致光学参数改变。儿童及高度近视者建议选择具备瞳距锁定功能的镜框,阅读时保持33厘米以上距离。

慢散瞳和快散瞳有什么区别 慢散瞳和快散瞳那个更好

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

为什么做梦会哭醒而且真哭了

#神经内科#

-

治好鞘膜积液的方法有哪些

#男科#

-

满月宝宝眼睛老流眼屎怎么办

#儿科#

-

例假推迟四天可以测出怀孕吗

#产前诊断科#

-

子宫肌瘤的患者可以喝咖啡吗

#子宫肌瘤#

-

偶尔感觉乳头刺痒怎么回事

#妇科#

-

晚上睡觉老是断断续续的醒

#神经内科#

-

孩子初潮后多久来第二次月经

#妇科#

-

腰有时候像针扎一样怎么治疗

#全科#

-

12岁孩子吃什么长个子合适

#儿科#

-

儿童血尿是什么原因引起的

#泌尿外科#

-

女孩子得了银屑病意味着什么

#皮肤科#

-

站起来的时候眼前发黑怎么办

#眼科#

-

阴道异味一般是怎么引起的

#妇科#

-

一岁多的宝宝可以吃龟苓膏吗

#儿科#