精神分裂症是心理问题吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

精神分裂症不是单纯的心理问题,而是一种严重的精神疾病。精神分裂症可能与遗传因素、脑结构异常、神经递质失衡、环境刺激、心理社会因素等有关,通常表现为幻觉、妄想、思维紊乱、情感淡漠、行为异常等症状。建议患者及时就医,在医生指导下进行规范治疗。

1、遗传因素精神分裂症具有明显的遗传倾向,家族中有精神分裂症患者的人群患病概率较高。研究发现多个基因位点与精神分裂症发病相关,这些基因可能影响大脑神经发育和功能。对于有家族史的人群,建议定期进行心理健康评估,早期发现异常表现。

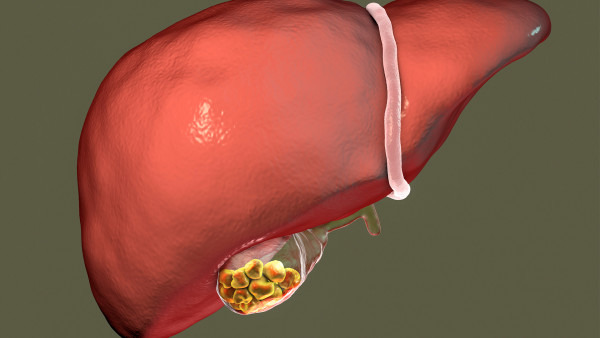

2、脑结构异常影像学检查发现部分精神分裂症患者存在脑室扩大、脑组织体积减小等结构改变,特别是前额叶、颞叶等区域。这些结构异常可能影响认知功能和情绪调节。临床上可通过脑部CT或MRI检查辅助诊断,但需要结合临床症状综合判断。

3、神经递质失衡多巴胺、谷氨酸等神经递质系统的功能紊乱被认为是精神分裂症的重要发病机制。抗精神病药物主要通过调节这些神经递质发挥作用。常用药物包括利培酮片、奥氮平片、阿立哌唑片等,需要在精神科医生指导下规范使用。

4、环境刺激孕期感染、分娩并发症、童年创伤、社会压力等环境因素可能增加患病风险。这些因素可能与遗传易感性相互作用,导致大脑发育异常。对于高风险人群,建议避免过度应激,保持规律作息,必要时寻求专业心理支持。

5、心理社会因素虽然心理因素不是直接病因,但家庭关系紧张、社会支持不足可能影响疾病发展和预后。心理治疗作为辅助手段,可以帮助患者改善社会功能。认知行为治疗、家庭治疗等方法有助于减轻症状,提高生活质量。

精神分裂症患者需要长期规范治疗和康复管理。除药物治疗外,建议保持健康生活方式,适量运动有助于缓解症状。家属应学习疾病相关知识,给予患者充分理解和支持。定期复诊评估病情变化,及时调整治疗方案。避免过度劳累和应激,建立稳定的社会支持网络对康复很重要。出现症状波动时应及时就医,不要自行调整药物。

相似问题

推荐 精神分裂症分为什么类型

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肺癌吃海参有副作用吗

#肺癌#

-

肝损伤不治疗可以好吗?

#消化内科#

-

老年痴呆的早期信号

#痴呆#

-

六个多月小孩后背脱皮是什么原因引起的

#儿科#

-

身上长个痈怎么引起的

#传染科#

-

刚怀孕下面流褐色分泌物怎么回事

#产前诊断科#

-

多囊卵巢综合征治疗花费

#多囊卵巢综合征#

-

低血糖时吃什么补糖快

#保健科#

-

胃肠安饭前吃还是饭后吃

#肛肠科#

-

割完双眼皮吃什么好的快

#整形科#

-

ST一T动态改变对心脏有什么影响

#心血管内科#

-

分水岭脑梗死能活多久

#神经内科#

-

膨体隆鼻会不会吸收

#整形科#

-

男性勃起无力吃什么药

#男科#

-

屈光度报告单怎么看

#全科#

行业资讯 2025年10月15日 星期三

- NMN哪个牌子最好?2025年十大进口抗衰老NMN品牌口碑排行,专家亲手调制的“年龄撤回键”

- 高品质品牌益生菌排名第一 高品质益生菌品牌排行榜揭晓

- 高品质大品牌益生菌 排名榜单权威发布

- 高品质的益生菌品牌推荐 高品质益生菌品牌排名榜单

- 高耐活性益生菌有哪些品牌 高耐活性益生菌品牌排名榜单