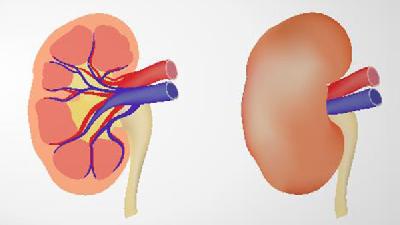

肾炎中医叫什么病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

肾炎在中医中称为水肿、淋证或虚劳,主要与脾肾阳虚、湿热内蕴、气阴两虚等因素有关。中医对肾炎的辨证分型主要有风水相搏、湿热内蕴、脾肾阳虚、气阴两虚、瘀血阻络等类型。

一、风水相搏风水相搏型肾炎多由外感风邪与水湿相搏所致,常见于急性肾炎初期。患者表现为眼睑浮肿、恶风发热、小便短少等症状。中医治疗以疏风解表、利水消肿为主,常用方剂如越婢加术汤。饮食宜清淡,避免生冷油腻食物,可适量食用赤小豆、冬瓜等利水食材。

二、湿热内蕴湿热内蕴型肾炎多因湿热之邪蕴结下焦引起,常见于慢性肾炎急性发作期。主要症状包括小便黄赤、尿道灼热、腰膝酸软等。治疗以清热利湿为主,常用八正散或萆薢分清饮。此类患者应忌食辛辣刺激食物,可适量饮用玉米须茶帮助利尿。

三、脾肾阳虚脾肾阳虚型肾炎多见于慢性肾炎后期,因脾肾阳气不足导致水液代谢失常。典型表现为面色苍白、畏寒肢冷、下肢浮肿等。中医治疗以温补脾肾为主,常用真武汤或济生肾气丸。日常可适当食用山药、芡实等健脾益肾食材,注意保暖避免受凉。

四、气阴两虚气阴两虚型肾炎常见于病程较长的慢性肾炎患者,因久病耗气伤阴所致。症状包括神疲乏力、口干咽燥、腰膝酸软等。治疗以益气养阴为主,常用参芪地黄汤。饮食可适当增加银耳、百合等滋阴食材,避免过度劳累。

五、瘀血阻络瘀血阻络型肾炎多因久病入络,气血瘀滞引起,常见于糖尿病肾病等继发性肾炎。表现为面色晦暗、腰痛固定、舌质紫暗等。治疗以活血化瘀为主,常用血府逐瘀汤。此类患者应适度运动促进气血运行,但避免剧烈运动。

中医治疗肾炎强调辨证论治,不同证型需采用不同治法。患者应在专业中医师指导下进行治疗,配合饮食调理。日常应注意休息,避免过度劳累,控制食盐摄入量,定期监测血压和尿常规。急性期应卧床休息,慢性期可适当进行太极拳、八段锦等温和运动。保持良好心态对疾病康复也很重要,避免情绪波动过大。若出现浮肿加重、尿量明显减少等症状应及时就医。

相似问题

推荐 治疗抑郁的药叫什么

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

佝偻病缺乏什么元素

#佝偻病#

-

关节疼浑身没劲的原因是什么

#骨科#

-

产后痔疮加重该怎么办

#痔疮#

-

得了脚气病应该怎么办

#皮肤科#

-

闭口性痘痘怎么消除

#皮肤科#

-

下巴老是长硬块痘痘怎么回事

#皮肤科#

-

胆结石怎么治疗最好

#胆结石#

-

手汗多怎么回事是肾虚吗

#肾虚#

-

中耳炎胆脂瘤会疼痛吗

#中耳炎#

-

包茎手术前要检查什么

#检验科#

-

孩子白天不咳嗽,晚上睡觉了咳嗽厉害是怎么回事

#呼吸科#

-

输卵管阻塞怎么治疗

#妇科#

-

做羊水穿刺风险高吗

#产科#

-

怀孕初期下面有褐色分泌物是怎么回事

#产前诊断科#

-

鳞状上皮乳头状瘤样增生是什么病

#肿瘤科#

行业资讯 2025年09月15日 星期一

- 肺腺癌患者饮食指南:医生强调4大要点,务必重视起来

- 尿酸管理小贴士:晨起3忌、睡前3不、日常3坚持要牢记

- 血脂正在变好的4个标志,对照一下,看你是否也在好转中

- 肺结节患者注意!医生:鸡蛋等这些食物或加速结节发展,少吃为妙

- 患脑梗塞后需注意,医生告诫:立即停止这4大行为,保护自己