做完痔疮手术肛门狭窄怎么办

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

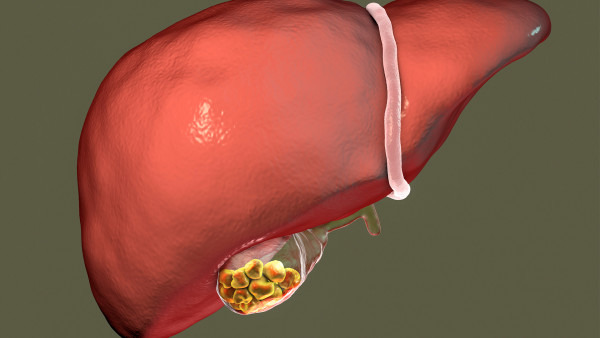

痔疮术后肛门狭窄可通过扩肛训练、药物干预、物理治疗、二次手术矫正及生活方式调整等方式改善。该并发症通常与术后瘢痕挛缩、炎症反应、创面愈合异常、术中操作不当及个体体质差异等因素有关。

1、扩肛训练:

术后早期规律扩肛可有效预防狭窄,采用医用扩肛器由细到粗逐步扩张,每日1-2次持续3个月。操作需在医生指导下进行,配合润滑剂减轻黏膜损伤,训练后出现轻微出血属正常现象,但持续疼痛需及时复诊。

2、药物干预:

瘢痕软化药物如积雪苷霜可抑制纤维过度增生,局部注射糖皮质激素能减轻炎性狭窄。口服地奥司明改善局部微循环,配合硝酸甘油软膏松弛括约肌。需注意激素类药物使用不超过2周,避免诱发黏膜萎缩。

3、物理治疗:

红外线照射促进创面愈合,超声波治疗软化瘢痕组织。生物反馈训练帮助重建排便反射,水疗按摩缓解括约肌痉挛。建议术后4周开始治疗,10-15次为1疗程,配合腹式呼吸训练效果更佳。

4、手术矫正:

重度狭窄需行肛门成形术,包括纵切横缝术、皮瓣移植术等。Y-V成形术适用于环状狭窄,肛门内括约肌切开术解决肌性狭窄。二次手术时机建议距初次手术3个月后,需彻底控制局部感染再实施。

5、生活管理:

保持每日2000ml饮水量,膳食纤维摄入量达25-30g/日,推荐火龙果、燕麦等食材。建立晨起排便反射,如厕时间控制在5分钟内。避免久坐久站,每日提肛运动3组,每组20次,术后6个月内禁止骑自行车等压迫会阴部运动。

术后肛门狭窄的康复需坚持3-6个月综合管理。饮食注意补充锌元素促进创面愈合,如牡蛎、南瓜子等;避免辛辣刺激食物诱发水肿。运动推荐快走、八段锦等温和项目,忌突然增加腹压动作。定期复查肛门指诊评估狭窄改善程度,排便困难持续加重需警惕直肠黏膜脱垂等继发病变。保持创面清洁干燥,便后使用智能马桶温水冲洗,夜间可涂抹医用凡士林保护肛周皮肤。

相似问题

推荐 肛门狭窄的症状

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胸上长了个痘痘一样的东西怎么治疗

#皮肤科#

-

鼻炎药有什么副作用

#鼻炎#

-

手痛应该怎么快速止痛

#全科#

-

冠状动脉搭桥手术风险高吗

#全科#

-

18岁膝盖疼的原因是什么

#全科#

-

按手指关节有响声正常吗

#骨科#

-

肺癌中期还可以治好吗

#肺癌#

-

膀胱腺癌病因、症状是什么

#肿瘤内科#

-

头皮痒掉头发怎么治疗

#皮肤科#

-

白色眼球上有於肉怎么回事

#眼科#

-

桥本氏病吃哪些东西比较好

#全科#

-

外阴发红瘙痒是什么原因引起的

#皮肤科#

-

洗脸次数增加可以清除痤疮吗

#痤疮#

-

怀孕初期老是肚子疼怎么回事

#产前诊断科#

-

黄体酮的作用与副作用有哪些

#药剂科#

行业资讯 2025年10月16日 星期四

- NMN哪个牌子最好?2025年十大进口抗衰老NMN品牌口碑排行,专家亲手调制的“年龄撤回键”

- 高品质品牌益生菌排名第一 高品质益生菌品牌排行榜揭晓

- 高品质大品牌益生菌 排名榜单权威发布

- 高品质的益生菌品牌推荐 高品质益生菌品牌排名榜单

- 高耐活性益生菌有哪些品牌 高耐活性益生菌品牌排名榜单