降低肌张力必须做spr手术吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

降低肌张力并非必须进行选择性脊神经后根切断术SPR手术,治疗方法需根据病因和病情严重程度综合选择。

1、物理治疗:

针对轻度肌张力增高,物理治疗是首选方案。水疗通过浮力减轻关节负荷,配合温热效应缓解肌肉痉挛;经皮神经电刺激利用低频电流干扰异常神经信号传导,可降低肌张力30%-50%。建议每周3-5次,持续8-12周。对于脑瘫患儿,结合运动疗法能改善关节活动度。

2、药物治疗:

口服巴氯芬作为γ-氨基丁酸受体激动剂,可抑制脊髓反射弧过度兴奋;替扎尼定通过中枢α2肾上腺素能受体发挥作用,尤其适合多发性硬化导致的肌强直;局部注射A型肉毒毒素能阻断神经肌肉接头乙酰胆碱释放,效果维持3-6个月。药物需在神经科医师指导下调整剂量。

3、中医康复:

针刺取穴以督脉和足太阳膀胱经为主,风府、大椎等穴位可调节中枢神经系统功能;推拿采用滚法、揉法等手法松解痉挛肌肉,配合关节松动术改善活动受限。中药熏洗选用伸筋草、透骨草等具有舒筋活络功效的药材,每日1次连续4周可见效。

4、矫形器具:

动态踝足矫形器通过三点力系统矫正足下垂,夜间使用静态踝足矫形器维持跟腱长度;手指分指板预防屈肌挛缩,配合压力衣控制异常姿势。需每3个月评估器具适配性,生长发育期儿童应每半年更换。

5、手术干预:

当保守治疗无效且肌张力严重影响功能时,SPR手术通过切断部分脊神经后根纤维减少异常冲动传入,术后需配合6个月强化康复。其他术式包括肌腱延长术改善关节活动度,周围神经缩窄术选择性阻断过度活跃的神经分支。

日常管理应注重维持关节活动度训练,每日进行30分钟被动牵拉,重点处理肘关节屈肌、膝关节伸肌等易痉挛肌群。饮食补充维生素D和钙质预防骨质疏松,Omega-3脂肪酸可能改善神经功能。水中运动利用水温32-34℃和浮力双重作用降低肌张力,建议每周2次。建立规律的睡眠节律有助于减少夜间痉挛发作,必要时使用矫形枕保持脊柱中立位。定期评估功能状态,根据病情变化调整治疗方案。

相似问题

推荐 吃柚子可以降低血糖吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

烂牙龈肿痛怎么办

#口腔科#

-

晚上睡觉牙龈出血是怎么回事

#口腔科#

-

痤疮发黑怎么回事

#痤疮#

-

白带是透明果冻状无味道

#妇科#

-

宫颈炎与宫颈糜烂区别

#宫颈糜烂#

-

牙龈总是出血是何原因

#口腔科#

-

宝宝晚上为什么会出汗

#儿科#

-

诊断出哮喘怎么治比较好

#哮喘#

-

小孩长水痘能吃鱼汤吗

#小儿感染内科#

-

改脸型一般需要多少钱

#整形科#

-

感冒发烧为什么发冷

#儿科#

-

原发性血小板增多症应该注意什么

#血液科#

-

孕晚期白带增多

#妇科#

-

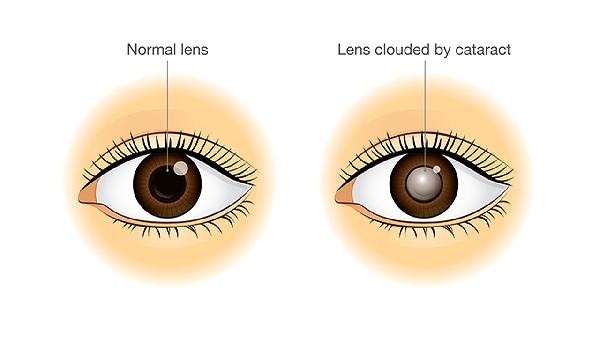

眼睛视力模糊是什么原因引起的

#眼科#

-

导致内分泌紊乱的原因

#内分泌科#

行业资讯 2026年01月29日 星期四

- 2026年NMN十大品牌核心技术推荐:聚焦专利成分与配方的巅峰较量,找寻最强

- 槲皮素品牌中外对标评测:工艺创新+性价比+场景适配,优质槲皮素品牌十强揭晓

- 2026开年槲皮素品牌精选评测:护肺清肺双效 + 成分溯源保障,口碑榜前十名品牌

- 补脑DHA产品怎么挑不踩雷?高复购ADHD多动症优选磷脂酰丝氨酸PS神经酸DHA

- 槲皮素哪个牌子效果好?2026全新槲皮素品牌实测白皮书:中外专家联合精选十大品牌