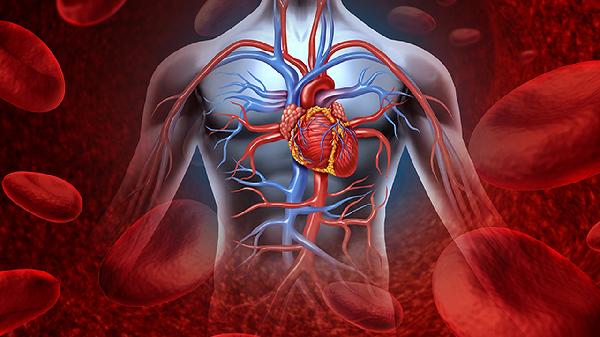

脑动脉血管弹性降低怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑动脉血管弹性降低可能由年龄增长、高血压、高脂血症、糖尿病、动脉粥样硬化等原因引起,可通过生活方式调整、药物治疗、血压管理、血糖控制、手术治疗等方式改善。

1、年龄增长:

随着年龄增长,血管壁中的胶原蛋白和弹性纤维逐渐减少,导致血管弹性下降。这是自然的生理性退化过程,通常表现为头晕、记忆力减退等轻微症状。建议通过适度运动如快走、游泳等延缓血管老化,同时增加深海鱼类、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物摄入。

2、高血压:

长期高血压会使血管壁承受持续高压,导致平滑肌增生和纤维化。这种情况可能伴随头痛、视物模糊等症状。除规范服用降压药物如氨氯地平、缬沙坦外,需严格限制钠盐摄入,每日食盐量控制在5克以下。

3、高脂血症:

血液中低密度脂蛋白胆固醇过高时,易沉积在血管内膜形成脂质条纹。这种情况常与肥胖、代谢异常有关,可能出现四肢麻木、乏力等表现。除使用他汀类药物如阿托伐他汀外,应减少动物内脏、油炸食品摄入,增加燕麦、苹果等膳食纤维丰富的食物。

4、糖尿病:

持续高血糖会损伤血管内皮细胞,加速血管硬化进程。这类患者多伴有口渴、多尿等典型症状。在胰岛素或二甲双胍等药物治疗基础上,需定期监测血糖,将糖化血红蛋白控制在7%以下,同时避免高糖饮食。

5、动脉粥样硬化:

血管内膜下的脂质沉积形成斑块,导致管腔狭窄和弹性丧失。严重时可引发短暂性脑缺血发作,表现为突发性言语障碍或肢体无力。除抗血小板药物如阿司匹林外,颈动脉内膜剥脱术或支架植入可能是必要选择。

保持规律的有氧运动如太极拳、骑自行车等能改善血管内皮功能,每周建议锻炼3-5次,每次30分钟以上。饮食上多选用蓝莓、黑巧克力等含抗氧化物质的食物,限制反式脂肪酸摄入。戒烟限酒,保证每日7-8小时睡眠,定期进行颈动脉超声等血管检查。出现持续头痛、眩晕等症状时应及时就医评估。

相似问题

推荐 降低龟头敏感最好的方式是什么

脑动脉弹性减退是什么意思

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

巨细胞病毒什么原因导致的

#全科#

-

脸上的斑能彻底去掉吗

#皮肤科#

-

小孩子得肺炎会不会传染的

#肺炎#

-

孩子一吃多就吐是怎么回事

#儿科#

-

三个月宝宝肾炎有救吗

#检验科#

-

眉心长痘痘主要原因有哪些

#皮肤科#

-

喉癌晚期能活多长时间

#喉癌#

-

乙肝大三阳可以母乳喂养吗

#传染科#

-

汗斑自愈的方法有什么

#皮肤科#

-

孕囊发育不好的原因

#产科#

-

大拇指突然抖怎么回事

#全科#

-

手掌脱皮痒痒是什么原因

#全科#

-

手上长小疙瘩很痒是什么情况

#全科#

-

病毒性脑炎吃什么药

#小儿神经内科#

-

腿部重要穴位及作用

#针灸科#

行业资讯 2025年09月18日 星期四

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年热门护肝片前十名品牌测评,熬夜、喝酒护肝片排行

- 2025年十大护肝片排名品牌推荐,口碑旗舰店护肝片品牌,护肝片哪个品牌最好最安全?

- 2025年护肝片排名品牌推荐,护肝片哪个牌子效果最好?脂肪肝酒精肝护肝产品怎么选?

- 护肝片哪个品牌最好最安全?十大护肝片口碑排行推荐,水飞蓟宾护肝品牌效果最好的

- 智慧护肤新选择:解锁外泌体的精准修护力与选购秘诀