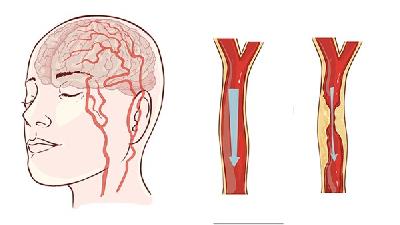

脑血管供血不足的症状有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑血管供血不足的症状主要包括头晕头痛、视物模糊、肢体麻木、平衡障碍和认知功能下降。

1、头晕头痛:

脑部血流减少导致缺氧时,常出现持续性头晕或突发眩晕,可能伴随头顶或后脑勺胀痛。这种症状在体位变化或长时间站立时加重,与椎基底动脉系统供血不足密切相关。

2、视物模糊:

短暂性视力减退或视野缺损是常见表现,患者可能描述为眼前发黑、视物重影。这是由于视网膜中央动脉或大脑枕叶视觉中枢血供不足所致,通常持续数分钟可自行缓解。

3、肢体麻木:

单侧肢体感觉异常多见,表现为手脚发麻、针刺感或蚁走感。症状多从指尖开始向近端发展,与大脑运动感觉区或内囊部位缺血有关,需警惕短暂性脑缺血发作。

4、平衡障碍:

行走不稳如踩棉花感是典型症状,可能伴随步态蹒跚或突然跌倒。小脑或前庭系统供血不足会影响平衡协调功能,严重时出现共济失调。

5、认知功能下降:

注意力不集中、记忆力减退是慢性缺血的常见表现。患者可能出现思维迟钝、反应变慢,与大脑皮层长期低灌注导致的神经功能损伤相关。

日常应注意低盐低脂饮食,多摄入深海鱼、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物。适度进行快走、游泳等有氧运动,避免突然转头或体位变化。定期监测血压血糖,保证充足睡眠。若症状频繁发作或持续加重,需及时进行经颅多普勒超声或脑血管造影检查。

相似问题

推荐 椎基底动脉供血不足怎么治疗

椎基底动脉供血不足可通过药物治疗、物理治疗、生活方式调整、手术治疗及中医调理等方式改善。该症状通常由动脉粥样硬化、颈椎病变、血流动力学异常、血管痉挛或先天发育异常等因素引起。

1、药物治疗:

针对动脉粥样硬化可选用阿托伐他汀调节血脂,尼莫地平改善脑血管痉挛,阿司匹林抗血小板聚集。药物需在神经内科医师指导下使用,定期监测肝肾功能及凝血功能。

2、物理治疗:

颈椎牵引适用于合并颈椎病的患者,可减轻椎动脉压迫。超短波治疗能促进局部血液循环,配合手法按摩可缓解肌肉紧张。治疗频次和强度需由康复科医师评估制定。

3、生活方式调整:

避免突然转头或长时间低头,睡眠时选用颈椎支撑枕。戒烟限酒,控制血压血糖在理想范围。每日进行八段锦或太极拳等舒缓运动,每次30分钟为宜。

4、手术治疗:

对于血管严重狭窄患者可考虑椎动脉支架植入术,血管畸形者需行血管搭桥术。术前需完善脑血管造影评估,术后需长期服用抗凝药物预防血栓形成。

5、中医调理:

针灸选取风池、百会等穴位改善脑供血,中药可用丹参、川芎等活血化瘀成分。需在正规中医院辨证施治,避免自行服用偏方。

日常建议保持低盐低脂饮食,多摄入深海鱼类和坚果类食物补充不饱和脂肪酸。每周进行3-5次有氧运动如快走或游泳,强度以微微出汗为宜。睡眠时保持头部略高于心脏位置,晨起时遵循"三个半分钟"原则防止体位性低血压。定期监测血压、血脂、血糖指标,每年进行颈动脉超声和经颅多普勒检查。出现眩晕加重或视物成双等症状时需立即就医。

脑供血不足的各种症状

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

扁桃体发炎的血常规值表现

#耳鼻喉科#

-

验孕棒一深一浅是不是假孕

#产科#

-

随年龄增长预激综合征是否会消失

#小儿心内科#

-

晚上9点后不能吃降压药吗

#药剂科#

-

眼内角长了个疙瘩是什么原因

#眼科#

-

跳绳后呼吸一分钟多少次正常

#呼吸科#

-

膝关节骨性关节炎的诊断标准

#骨关节科#

-

畸胎瘤手术后多久可以上班

#肿瘤科#

-

宝宝嘴唇上有白色的点怎么办

#皮肤科#

-

不得不看!纤维瘤是个什么玩意儿?

#肿瘤内科#

-

腰椎压缩性骨折微创手术过程

#骨折#

-

得垂体瘤一般泌乳素是多少

#肿瘤内科#

-

尿液潜血一个加号怎么回事

#泌尿外科#

-

甲状腺乳头状癌分几种类型

#肿瘤科#

-

骨质增生做手术需要多少钱

#骨质增生#