没煮熟的海鲜吃了有什么影响?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

没煮熟的海鲜食用后可能引发急性胃肠炎、寄生虫感染或食物中毒,常见症状包括腹痛、腹泻、呕吐等。海鲜未充分加热可能携带副溶血性弧菌、诺如病毒、肝吸虫等病原体,建议立即停止食用并观察身体反应。

食用未煮熟的海鲜最直接的影响是急性胃肠炎。副溶血性弧菌常见于贝类和甲壳类海鲜中,感染后1-2小时内会出现剧烈腹痛、水样腹泻和低热。诺如病毒污染的海鲜可能导致喷射性呕吐和持续24-48小时的腹泻。这类情况通常需要补充电解质溶液,严重时需使用蒙脱石散、口服补液盐散等药物。胃肠炎症状一般在3天内缓解,但婴幼儿和老年人可能出现脱水,家长需密切观察排尿量和精神状态。

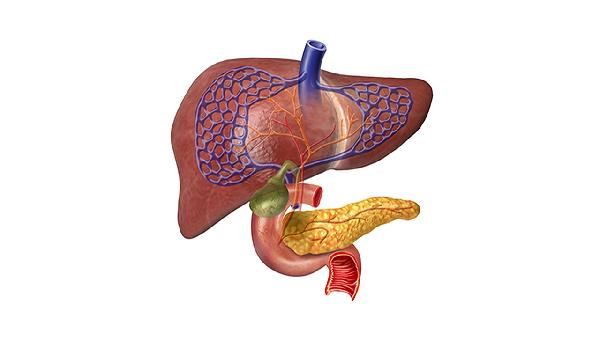

寄生虫感染是更严重的长期风险。肝吸虫幼虫常寄生在淡水鱼虾中,食用后可能潜伏2-4周才出现右上腹隐痛、黄疸等症状。异尖线虫多见于海鱼,幼虫可穿透肠壁导致过敏性休克。这类感染需通过粪便检测或血清学检查确诊,治疗需使用吡喹酮片、阿苯达唑片等驱虫药。预防寄生虫感染的关键是将海鲜中心温度加热至63℃以上并持续15秒。

某些海鲜含有天然毒素且无法通过加热分解。河豚毒素存在于河豚卵巢和肝脏中,0.5毫克即可致命,中毒后会出现口唇麻木、呼吸困难等神经症状。雪卡毒素多见于珊瑚礁鱼类,食用后可能发生心血管衰竭。这类中毒需立即洗胃并使用呼吸支持治疗,目前尚无特效解毒剂。购买时应选择正规渠道的海鲜,避免食用高风险品种。

过敏反应也是常见并发症。虾蟹类含原肌球蛋白等致敏蛋白,未充分加热时抗原性更强,可能引发喉头水肿或过敏性休克。轻微过敏可服用氯雷他定片缓解,严重者需立即注射肾上腺素。既往有海鲜过敏史者应完全避免食用,家长需注意儿童首次尝试海鲜时应少量食用并观察2小时。若出现皮疹、呼吸困难等症状,需立即就医进行抗过敏治疗。

建议食用海鲜前确保完全煮熟,贝类需煮至壳张开后继续加热3-5分钟,鱼类中心温度应达63℃。出现持续呕吐、血便、意识模糊等症状须急诊处理。日常可选择冷冻处理的海鲜,-20℃冷冻7天能灭活多数寄生虫。烹饪时生熟食分开处理,避免交叉污染。食用后24小时内出现不适,建议保留剩余食物样本以便检测病因。

相似问题

推荐 胃炎的人可以吃煮熟的玉米吗

海鲜没煮熟吃了怎么办

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

喝咖啡可以提神吗?

#神经内科#

-

桔红茶能止咳祛痰吗?

#呼吸科#

-

做冠脉造影的危害和注意事项

#全科#

-

吃什么食物可以对胃好?

#保健科#

-

膝盖伸直就疼弯曲没事

#全科#

-

更年期心脏病症状有哪些

#心脏病#

-

吃黄精有降脂降压的作用吗?

#全科#

-

上火可以喝红枣枸杞茶吗?

#中医内科#

-

菌类食物对皮肤有什么好处?

#皮肤科#

-

青光眼在什么情况下需要手术治疗

#青光眼#

-

前置胎盘跟什么有关系

#产科#

-

慢性肝炎病人吃药可不可以治愈

#肝病科#

-

胃幽门螺杆菌的症状

#肛肠科#

-

美容养颜吃什么?

#整形科#

-

甲状腺癌术后复发的治疗方法

#肿瘤内科#

行业资讯 2025年11月10日 星期一

- 2025科学抗衰之选:进口国产NMN抗衰品牌深度测评,不走冤枉路

- 2025进口国产NMN十大抗衰品牌评测:哪个效果好?赛派诺助力体质抗衰

- 2025NMN抗衰品排名:如何靠成分与数据选出真正有效的那款?

- 2025NMN保健品评测:科学选品不踩坑,哪一款值得重点关注

- 心内科医生:“逆转血管斑块”的关键是它