被蚊子叮咬后皮肤发痒是因为什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

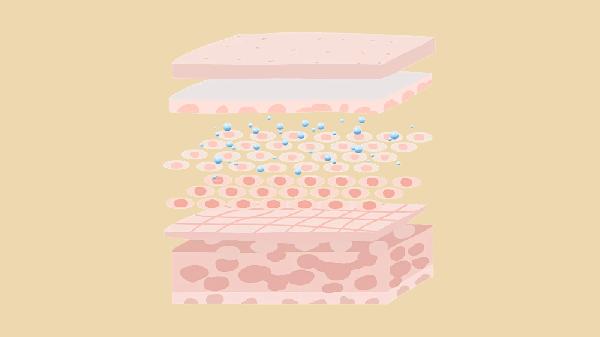

被蚊子叮咬后皮肤发痒主要由蚊虫唾液中的蛋白质引发人体免疫反应、局部组织胺释放、神经末梢受刺激、个体敏感度差异及继发炎症反应等因素引起。

1、蚊虫唾液蛋白:

蚊子叮咬时会注入含有抗凝血酶和血管扩张剂的唾液,其中多种蛋白质作为外来抗原被人体免疫系统识别。免疫球蛋白E介导的Ⅰ型超敏反应导致肥大细胞脱颗粒,释放组胺等炎性介质,引发瘙痒感。这种反应属于机体正常的防御机制。

2、组织胺释放:

当免疫系统识别蚊虫唾液蛋白后,皮肤中的肥大细胞会释放大量组织胺。该物质使毛细血管扩张通透性增加,导致局部红肿;同时激活真皮层C类神经纤维末梢,通过脊髓丘脑束将痒觉信号传递至大脑皮层。抗组胺药物可阻断这一过程。

3、神经末梢刺激:

蚊虫唾液中的蛋白酶能直接激活皮肤中的瞬时受体电位香草酸亚型1通道,该通道与痒觉传导密切相关。神经信号经脊髓背角神经元传递至丘脑,最终形成瘙痒的主观感受。抓挠行为会暂时通过痛觉抑制痒觉通路,但可能加重炎症。

4、个体敏感差异:

不同人群对蚊虫叮咬的反应强度存在显著差异,这与遗传背景、既往叮咬次数、免疫状态有关。儿童和过敏体质者往往出现更强烈的局部或全身反应,表现为较大面积的红斑、水疱甚至全身性荨麻疹。

5、继发炎症反应:

持续抓挠可能破坏皮肤屏障,导致金黄色葡萄球菌等病原体侵入,引发继发感染。此时局部会出现化脓、疼痛、发热等细菌感染征象。炎症细胞释放的前列腺素、白三烯等物质会进一步加剧瘙痒和红肿。

被叮咬后应立即用肥皂水清洗患处,冷敷可收缩血管减轻肿胀,避免抓挠防止继发感染。易过敏人群可随身携带含薄荷脑的止痒药膏,穿浅色长袖衣物减少叮咬机会。居家环境中可使用蚊帐、电蚊拍等物理防蚊措施,必要时在医生指导下使用驱蚊剂。保持皮肤清洁干燥,多摄入富含维生素B族的食物如全谷物、绿叶蔬菜,这类营养素代谢产物可通过汗液排出产生天然驱蚊效果。适度运动增强体质,但出汗后需及时清洁,因汗液中的乳酸易吸引蚊虫。

相似问题

推荐 腰部疱疹是因为什么原因引起的

被蚊子叮咬后肿了怎么办 被蚊子叮咬后的消肿方法盘点

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

脚指头缝里发白潮湿烂怎么回事

#全科#

-

脑中风后遗症该怎么治疗

#神经内科#

-

脑出血后癫痫病怎么治疗

#脑出血#

-

治疗阳痿的老中医方法有哪些

#阳痿#

-

转移性膀胱癌的治疗

#膀胱癌#

-

婴儿舌苔发黑怎么办

#消化内科#

-

胎停药流能流干净吗

#产科#

-

脑血栓吃什么药最好效果最好

#神经内科#

-

为什么刚洗的被子盖着也会痒

#全科#

-

肝性脑病禁用肥皂水灌肠的原因是什么

#普通内科#

-

疥疮多长时间能好

#传染科#

-

溃疡性结肠炎的症状有什么

#中医内科#

-

痔疮膏治痘痘吗

#肛肠科#

-

眼睛被打的结膜下出血怎么治疗

#眼科#

-

帕金森初期早期症状有哪些

#帕金森#

行业资讯 2025年09月12日 星期五

- 柿子是健康黄金果?医生:糖尿病患者吃柿子时,多注意这6点

- 胆囊炎可以服用消炎利胆片和左氧氟沙星片吗

- 糖尿病人最佳运动时间被发现!这个时间段运动,或会更加健康

- 声带小结会不会造成声音嘶哑

- 如何解决鼻子上的黑头与白头?