脑出血血管瘤要怎么治疗呢?

|

1人回复

问题描述:

脑出血血管瘤要怎么治疗呢?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

相似问题

推荐 高血压脑出血最好发的部位在哪里

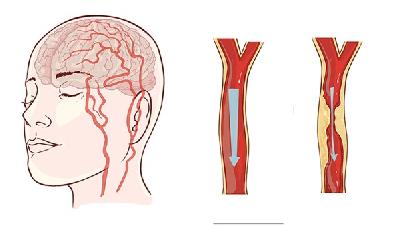

高血压脑出血最好发的部位是基底节区,尤其是壳核和内囊。基底节区是大脑深部的重要结构,包含多个核团和神经纤维束,是控制运动和感觉的关键区域。由于该区域的血管结构复杂,且多由细小动脉供血,在长期高血压的作用下,这些血管容易发生破裂,导致出血。高血压患者因血管壁长期承受高压,血管壁发生纤维化和玻璃样变性,弹性下降,脆性增加,最终可能破裂。

1、基底节区出血是高血压脑出血的最常见类型,占所有高血压脑出血的60%以上。壳核出血是最常见的亚型,常常伴随内囊受累,导致对侧肢体偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲等典型症状。内囊是连接大脑皮层与脊髓的重要通道,一旦受损,运动功能障碍尤为明显。

2、丘脑出血是基底节区出血的另一种常见类型,占高血压脑出血的10%-15%。丘脑是感觉传导的中枢,出血后常导致对侧肢体感觉异常、偏身麻木或疼痛等症状,同时可能伴随眼球运动障碍。

3、脑叶出血虽然不如基底节区常见,但也是高血压脑出血的重要部位之一,尤其是额叶和颞叶。脑叶出血的临床表现多样,可能出现头痛、癫痫发作或局灶性神经功能缺损。

治疗高血压脑出血的关键在于及时控制血压、减少脑水肿和防止再出血。急性期应优先选用静脉降压药物,如硝普钠、乌拉地尔或拉贝洛尔,将血压控制在160/90 mmHg以下,避免血压波动过大。对于脑水肿严重者,可使用甘露醇或高渗盐水脱水降颅压,必要时进行去骨瓣减压手术。对于出血量较大或病情不稳定的患者,需考虑手术治疗,如内镜下血肿清除术、开颅血肿清除术或立体定向穿刺引流术。

预防高血压脑出血的重点在于长期控制血压、改善生活习惯。应定期监测血压,遵医嘱服用降压药物,如钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂或β受体阻滞剂。饮食上应低盐低脂,多吃富含钾、镁的食物,如香蕉、菠菜和坚果。同时,避免过度劳累和情绪波动,保持适度运动,如步行、游泳或瑜伽,每周进行3-5次,每次30分钟左右。

高血压脑出血的预后与出血部位、出血量及治疗及时性密切相关,基底节区出血虽常见,但及时干预可显著改善预后,关键是长期控制血压和生活方式干预,预防再发。

相关科普 更多

血管瘤需要治疗吗,血管瘤怎么治疗?

血管瘤的出现有着各种不一样的类型,是否需要治疗,应该结合病情,如果体积超过5厘米并且伴有并发症,就应该积极接受治疗,治疗的方法有手术治疗,放射治疗,低温冷冻治疗,还有激光治疗等等。该如何挑选,还是应该结合实际的情况。在身边总会看到有不少人存在血管瘤,血管瘤更容易出现在头部,不同类型的血管瘤在治疗时也会存在着一定的区别,有不少的家长都会认为这种情况根本就没有恶...

科普推荐 为你持续推送健康知识

痤疮囊肿怎么消除最快方法

痤疮囊肿可通过日常护理、药物治疗等方式消除。痤疮囊肿可能与皮脂分泌过多、毛囊角化异常、细菌感染、激素水平波动、遗传因素等原因有关,通常表现为局部红肿、疼痛、硬结等症状。1、清洁皮肤:每天使用温和的洁面产品清洁皮肤,避免油脂和污垢堆积。选择含有水杨酸或果酸成分的洁面产品,帮助去除多余角质,减少毛孔堵塞。避免使用刺激性强的肥皂或磨砂产品,以免加重炎症。2、局部用...

卵巢肿瘤很严重吗能治好吗

卵巢肿瘤可通过手术、化疗、靶向治疗等方式治疗。卵巢肿瘤的严重程度与肿瘤类型、分期及个体差异有关,良性肿瘤预后较好,恶性肿瘤需综合治疗。早期发现和治疗对预后有重要影响。1、手术:手术是治疗卵巢肿瘤的主要方式,良性肿瘤通常通过卵巢囊肿切除术或附件切除术治疗,恶性肿瘤则需进行肿瘤细胞减灭术,尽可能切除所有可见病灶。手术方式包括腹腔镜手术和开腹手术,具体选择需根据肿...

宫颈妊娠的护理措施

宫颈妊娠的护理措施包括及时就医、药物治疗和手术治疗,同时注重心理支持和术后恢复。宫颈妊娠是一种罕见但危险的异位妊娠,胚胎着床于宫颈管内,可能导致大出血和子宫损伤,需立即处理。1、及时就医是首要措施。宫颈妊娠的症状包括阴道出血、腹痛等,出现这些症状应立即前往医院进行检查。超声检查可明确诊断,医生会根据妊娠情况制定治疗方案。2、药物治疗是早期宫颈妊娠的常见方法。...

痤疮丙酸杆菌感染

痤疮丙酸杆菌感染可通过局部抗菌药物、口服抗生素、光动力疗法等方式治疗。痤疮丙酸杆菌感染通常由皮脂分泌过多、毛囊角化异常、皮肤屏障功能受损、免疫反应异常、细菌过度繁殖等原因引起。1、皮脂分泌:皮脂腺分泌过多会导致毛囊堵塞,为痤疮丙酸杆菌提供繁殖环境。日常护理可使用温和的洁面产品清洁皮肤,避免使用油脂含量高的护肤品,保持皮肤清爽。2、毛囊角化:毛囊角化异常会导致...

神经腿痛怎么治好

神经腿痛可通过药物治疗、物理治疗、生活方式调整、心理干预、手术治疗等方式缓解。神经腿痛可能与神经压迫、血液循环不良、糖尿病、腰椎间盘突出、坐骨神经痛等因素有关,通常表现为腿部疼痛、麻木、刺痛、肌肉无力等症状。1、药物治疗:神经腿痛的药物治疗包括非甾体抗炎药如布洛芬片200-400mg/次,每日3次、神经营养药物如甲钴胺片500μg/次,每日3次、镇痛药物如加...

哪些人容易患麻风病

麻风病是一种由麻风杆菌引起的慢性传染病,易感人群包括免疫力低下者、与患者密切接触者以及生活在高发地区的人群。治疗麻风病主要采用多药物联合疗法,包括利福平、氨苯砜和氯法齐明,同时需加强营养支持和心理疏导。1、免疫力低下者:免疫系统功能较弱的人群,如老年人、慢性病患者或接受免疫抑制治疗的患者,更容易感染麻风杆菌。建议这类人群定期进行健康检查,保持良好的生活习惯,...

肾炎是什么原因引起的女

肾炎可由多种原因引起,女性患者尤其需要注意生理性因素和病理性因素的综合影响。肾炎的治疗方法包括日常护理和医疗干预,具体措施需根据病因和症状进行选择。1、感染因素:细菌或病毒感染是肾炎的常见诱因,女性由于生理结构特殊性,更容易发生尿路感染,进而引发肾炎。治疗上需使用抗生素如头孢克肟片500mg/次,每日两次或阿莫西林胶囊500mg/次,每日三次,同时注意个人卫...

闭合性气胸的急救措施

闭合性气胸可通过观察、氧疗、胸腔穿刺、胸腔闭式引流等方式治疗。闭合性气胸通常由外伤、肺部疾病、自发性气胸等原因引起。1、观察:对于轻度闭合性气胸,无明显呼吸困难的患者,可选择密切观察。监测呼吸频率、血氧饱和度等指标,确保病情稳定。观察期间避免剧烈运动,保持安静休息。2、氧疗:通过鼻导管或面罩给予高浓度氧气,提高血氧饱和度,缓解呼吸困难。氧疗有助于加速胸腔内气...

恶性卵巢畸胎瘤能治好吗

恶性卵巢畸胎瘤可以通过手术、化疗和放疗等综合治疗手段得到有效控制,部分患者甚至可以达到治愈效果。恶性卵巢畸胎瘤是一种罕见的卵巢肿瘤,其治疗需要根据肿瘤的分期、患者的年龄和身体状况制定个性化方案。1、手术治疗是恶性卵巢畸胎瘤的首选方法,主要包括肿瘤切除术、卵巢切除术和全子宫切除术。手术的目标是尽可能彻底地切除肿瘤组织,减少复发的风险。对于年轻且有生育需求的患者...

右肺间质性肺炎严重吗

右肺间质性肺炎的严重程度因人而异,需根据具体病情进行评估。右肺间质性肺炎可能与感染、环境暴露、自身免疫疾病、药物反应、遗传因素等有关,通常表现为呼吸困难、干咳、乏力等症状。治疗方式包括药物治疗、氧疗、肺康复训练等。1、感染因素:病毒感染、细菌感染、真菌感染等可能引发间质性肺炎。针对感染性因素,需使用抗生素、抗病毒药物或抗真菌药物,如阿莫西林、奥司他韦、氟康唑...

孩子不愿意去学校是心理有问题吗

孩子不愿意去学校不一定意味着心理有问题,可能是多种因素共同作用的结果,包括环境、情绪、学习压力等。解决这一问题需要从心理、家庭和学校多方面入手,帮助孩子调整状态。1、环境因素:学校环境对孩子的影响较大。如果孩子在学校遭遇欺凌、与同学关系紧张或对老师有抵触情绪,可能会产生逃避心理。家长需要与孩子沟通,了解具体原因,必要时与学校老师合作,改善孩子的学习环境。同时...

v脸提升是怎么做的

V脸提升通过微创或手术方式改善面部轮廓,常见方法包括线雕提升、超声刀和面部吸脂。这些方法通过紧致皮肤、减少脂肪或刺激胶原蛋白生成,达到瘦脸效果。1、线雕提升是一种微创手术,通过在皮下植入可吸收的蛋白线,提拉松弛的皮肤和组织,塑造V型脸。手术时间短,恢复期约1-2周,适合轻度松弛者。术后需避免剧烈运动,保持面部清洁,防止感染。2、超声刀利用高强度聚焦超声波能量...

新鲜的猪血怎样煮才嫩

新鲜的猪血煮得嫩的关键在于控制火候和烹饪技巧,采用低温慢煮或蒸制的方法可以保持其嫩滑口感。具体操作包括:1.低温慢煮;2.蒸制;3.搭配去腥食材。通过这些方法,可以确保猪血口感细腻,同时保留其营养价值。1、低温慢煮猪血在高温下容易变硬,因此采用低温慢煮是保持其嫩滑的关键。将猪血切块后,放入冷水中,用小火缓慢加热至80℃左右,保持水温不沸腾,煮约10分钟。这样...

孩子焦虑怎么安慰写一篇

孩子焦虑时,家长可以通过倾听、共情、引导和建立安全感来帮助他们缓解情绪。焦虑的原因可能包括学业压力、社交困扰、家庭环境等,具体表现有紧张、失眠、情绪波动等。1、倾听与共情当孩子表现出焦虑时,家长首先要做的是倾听。耐心地听孩子讲述他们的感受和困扰,不要急于打断或给出建议。通过共情,让孩子感受到被理解和支持。例如,可以说:“我知道您现在很担心,这种感觉确实让人不...

经常按摩胸对心脏影响吗

经常按摩胸部对心脏的影响因人而异,适度按摩可能促进血液循环,但过度或不正确的手法可能对心脏造成负担。按摩胸部可通过刺激穴位和放松肌肉,改善局部血液循环,但需注意手法和频率。心脏功能较弱或有心血管疾病的人群应谨慎,避免不当按摩引发不适。1、按摩胸部对心脏的积极影响。适度按摩胸部可以刺激胸部的穴位,如膻中穴,有助于调节心脏功能。膻中穴位于胸部正中,按摩此穴位可缓...

小孩感冒咳嗽艾灸哪里

小孩感冒咳嗽可以通过艾灸特定穴位缓解症状,常用穴位包括大椎、肺俞、膻中。艾灸具有温经散寒、宣肺止咳的作用,适合缓解风寒型感冒咳嗽。但需注意操作安全,避免烫伤,症状严重时建议及时就医。1、大椎穴:位于第七颈椎棘突下凹陷处,是督脉的重要穴位。艾灸大椎穴可以发散风寒,增强免疫力。操作方法:点燃艾条,距离皮肤2-3厘米,温和灸5-10分钟,以皮肤微红为度。适用于风寒...

鼻部肿瘤做什么检查能确诊

鼻部肿瘤的确诊需要通过影像学检查、病理学检查和实验室检查等多种手段综合判断。鼻内镜检查、CT或MRI扫描、活检是常用的确诊方法。1、影像学检查是鼻部肿瘤诊断的重要手段。鼻内镜检查可以直接观察鼻腔和鼻窦内的病变情况,帮助医生初步判断肿瘤的位置、大小和形态。CT扫描能够清晰显示鼻部骨骼和软组织的结构,评估肿瘤的范围和周围组织的受累情况。MRI扫描在显示软组织细节...

孩子装病是什么心理问题

孩子装病可能是一种心理行为,通常与逃避责任、寻求关注或应对压力有关。这种行为可能是由于孩子感到焦虑、害怕或缺乏安全感,通过装病来获得父母的关注或避免面对某些困难的情境。解决这一问题需要理解孩子的心理需求,并采取适当的沟通和引导措施。1、逃避责任:孩子可能通过装病来逃避学习任务、家庭责任或其他他们认为困难的事情。这种情况通常发生在孩子感到压力过大或无法应对时。...

单亲家庭孩子心理问题比例高吗

单亲家庭孩子出现心理问题的比例确实相对较高,这与家庭结构变化、情感支持不足以及社会压力等因素密切相关。改善这一状况需要家庭、学校和社会的共同努力,通过情感支持、心理辅导和积极引导来帮助孩子健康成长。1、家庭结构变化:单亲家庭中,孩子往往缺少父母一方的陪伴,可能导致情感需求得不到充分满足。这种不完整的家庭结构容易让孩子感到孤独和不安,进而影响心理健康。建议单亲...

猪心应该怎么煮好吃

猪心煮得美味的关键在于清洗、调味和烹饪方式。通过去腥、腌制和选择合适的烹饪方法,可以提升猪心的口感和风味。1.清洗去腥;2.腌制调味;3.烹饪方式。1.清洗去腥是猪心烹饪的第一步。猪心含有较多的血水和异味,直接烹饪会影响口感。将猪心切开,去除内部的血块和脂肪,用清水反复冲洗,直到水变清。接着,可以用盐水或料酒浸泡30分钟,进一步去除腥味。清洗后的猪心会更加干...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

尿毒症症状是什么

#尿毒症#

-

甲状腺肿大是什么原因

#内分泌科#

-

孩子发烧血项正常是什么原因

#儿科#

-

急性心梗发作急救措施

#全科#

-

宝宝病毒感染嘴巴长泡严重吗

#传染科#

-

腹主动脉瘤切除术的术前准备

#肿瘤内科#

-

儿童为什么不能吃芡实

#儿科#

-

白细胞中性细胞数偏高是什么原因

#血液科#

-

刚出生的婴儿耳朵畸形怎么办

#产科#

-

脑瘤手术偏瘫能恢复吗

#针灸科#

-

眼睛不知道怎么就肿了

#眼科#

-

脑出血诱因大公开!你中招了吗?

#脑出血#

-

宫外孕打针后多久起效

#宫外孕#

-

想要孩子一直怀不上怎么办

#儿科#

-

心慌气短胸闷是怎么回事

#心理咨询科#

行业资讯 2025年04月06日 星期日

- 脑科学揭秘:5种神经化学物质,正在悄悄改变孩子的大脑…

- 7个恶习导致你的减肥失败,这才是你瘦不了的主因

- 2个月宝宝睡一整夜不醒,需要叫醒喝奶吗?做错反而影响发育

- 妈妈带儿子来到车站,孩子突然难受得想哭,宝妈心里却偷偷乐坏了

- 养坏一个孩子最快的方法,就是纵容他做以下3件事,父母别不在意