经常食用磷酸盐有哪些危害?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

经常食用磷酸盐可能增加骨质疏松、心血管疾病、肾脏负担等风险。磷酸盐作为食品添加剂广泛存在于加工食品中,过量摄入会干扰钙磷代谢平衡,主要危害包括影响骨骼健康、损伤血管内皮功能、加重肾脏排泄负担、诱发钙盐沉积及干扰矿物质吸收。

磷酸盐与钙结合形成不溶性复合物,长期过量摄入会减少肠道对钙的吸收,导致血钙水平下降。为维持血钙稳定,甲状旁腺激素分泌增加会促使骨钙释放,加速骨质流失。临床表现为骨密度降低、骨骼脆性增加,中老年人群更易出现腰背疼痛、身高缩短甚至病理性骨折。加工肉制品、速冻食品、碳酸饮料中磷酸盐含量较高,每日摄入量超过70毫克每千克体重即可能产生负面影响。

高磷血症会刺激血管平滑肌细胞异常增殖,促进冠状动脉和主动脉等大血管钙化。血液中磷酸盐浓度持续超过4.5毫克每分升时,血管钙化概率显著上升。这种病理改变会降低血管弹性,增加心肌梗死、脑卒中等心脑血管事件风险。肾功能不全患者因磷排泄障碍更易出现此类并发症,表现为血压波动异常、活动后胸闷等症状。

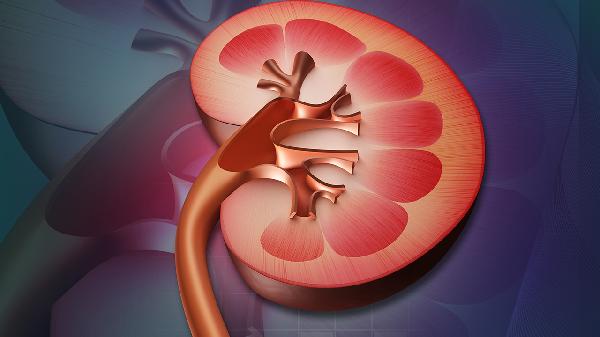

健康成年人每日磷需求量为700毫克,但现代饮食中加工食品提供的磷可达需求量的2-3倍。肾脏需要持续超负荷工作过滤多余磷酸盐,长期高磷饮食可能引起肾小球滤过率下降。实验室检查可见血磷升高伴尿磷排泄增加,严重时出现夜尿增多、下肢浮肿等肾功能代偿表现。慢性肾病患者尤其需要控制磷酸盐摄入,避免加速肾功能恶化。

软组织异位钙化是高磷摄入的典型危害,当钙磷乘积超过60毫克每分升时,磷酸钙晶体易沉积在关节、肌腱等部位。临床可见关节活动受限、皮下硬结形成,眼角膜和结膜血管缘可能出现灰白色钙化带。这类沉积还会干扰甲状腺和甲状旁腺的正常功能,部分患者会继发甲状旁腺功能亢进。

磷酸盐过量会竞争性抑制铁、锌等二价矿物质的吸收,儿童青少年可能出现生长发育迟缓、注意力不集中等表现。孕妇高磷饮食可能影响胎儿骨骼发育,哺乳期妇女乳汁中矿物质含量可能异常。建议通过阅读食品标签控制磷酸盐摄入,多选择新鲜肉类、蔬菜水果等天然食材,肾功能异常者需定期监测血磷和甲状旁腺激素水平。

相似问题

推荐 食用叶黄素的食物有哪些作用呢?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

眼睛长脂肪粒怎么办

#眼科#

-

被螨虫咬了之后会特别痒吗

#皮肤科#

-

头发稀少怎么办啊

#皮肤科#

-

食用猕猴桃有防癌功效吗?

#肿瘤科#

-

多吃山药能减肥吗

#保健科#

-

榴莲能够帮助缓解痛经吗?

#痛经#

-

脾气虚吃什么食物好

#中医内科#

-

脸上长红痘痘一直不好怎么办

#皮肤科#

-

阴茎短小可以治疗变大吗

#阴茎短小#

-

为什么会得肺癌

#肺癌#

-

韭菜含有哪些营养物质呢

#保健养生#

-

夜间咳嗽是怎么回事

#呼吸科#

-

女性吃南瓜子好吗

#全科#

-

肠胃炎有什么症状

#消化内科#

-

肺癌最常见转移部位有哪些

#肺癌#

行业资讯 2025年10月27日 星期一

- 长期坚持做力量训练,能够给我们带来哪些好处?

- 妈妈认为的“坏习惯”,却是宝宝的聪明表现,占越多越聪明

- “鱼生火肉生痰,萝卜白菜保平安”,老人们,别被粗茶淡饭骗了

- 买回来的袋装火锅料,需不需要下锅炒?认知颠覆的很彻底!

- 降低卵巢早衰风险,注意这几个方面,是保持年轻健康的秘密