为什么喝牛奶后会腹泻?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

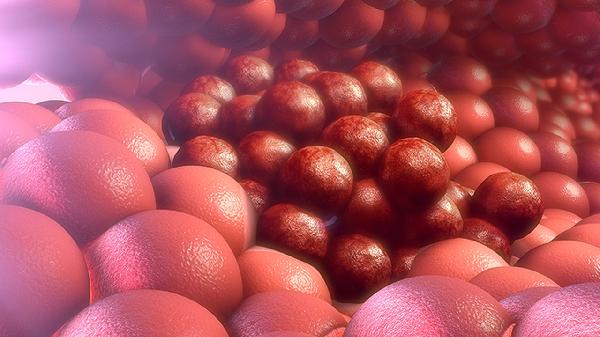

喝牛奶后腹泻可能与乳糖不耐受、牛奶蛋白过敏、胃肠功能紊乱、肠道感染、消化系统疾病等因素有关。乳糖不耐受是常见原因,因体内缺乏乳糖酶导致乳糖无法分解吸收;牛奶蛋白过敏则属于免疫反应;其他情况可能与消化道炎症或菌群失衡相关。

1、乳糖不耐受乳糖不耐受患者体内乳糖酶分泌不足,无法有效分解牛奶中的乳糖。未消化的乳糖进入结肠后被细菌发酵,产生气体和短链脂肪酸,刺激肠蠕动加快,引发腹胀、肠鸣和腹泻。可尝试低乳糖或无乳糖奶制品,或遵医嘱使用乳糖酶片辅助消化。典型表现为饮用普通牛奶后30分钟至2小时内出现水样便,可能伴有腹部绞痛。

2、牛奶蛋白过敏免疫系统将牛奶中的酪蛋白或乳清蛋白误判为有害物质,引发IgE介导的过敏反应。除腹泻外,常伴随皮肤瘙痒、荨麻疹或呼吸道症状。婴幼儿更易发生,需回避牛奶及含乳制品,可选择深度水解蛋白配方奶粉。严重过敏者需随身携带肾上腺素笔,避免发生过敏性休克。

3、胃肠功能紊乱肠易激综合征患者饮用冷牛奶可能刺激肠道痉挛,加速肠内容物通过。这类腹泻多为功能性改变,粪便检查无异常,症状时轻时重。建议少量多次饮用温牛奶,配合益生菌调节菌群。可能伴随排便急迫感或排便不净感,但无体重下降等报警症状。

4、肠道感染牛奶在储存或加工过程中被致病菌污染,如沙门氏菌、大肠杆菌等。细菌毒素直接损伤肠黏膜,导致渗透性腹泻,常伴发热、呕吐。需进行粪便培养确诊,轻症可口服补液盐,重症需遵医嘱使用诺氟沙星胶囊、蒙脱石散等药物。夏季更易发生,强调牛奶需煮沸后饮用。

5、消化系统疾病克罗恩病、溃疡性结肠炎等炎症性肠病患者肠黏膜屏障受损,对牛奶耐受性降低。腹泻多为黏液脓血便,肠镜检查可见黏膜病变。需限制乳制品摄入,配合美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等药物治疗。这类疾病需长期管理,避免牛奶诱发疾病活动。

建议记录饮食日记排查诱因,初次出现腹泻可尝试暂时停用牛奶观察症状变化。选择酸奶等发酵乳制品可能改善耐受性,饮用时避免空腹。持续性腹泻或伴随消瘦、血便等情况,需完善乳糖氢呼气试验、过敏原检测或肠镜检查。婴幼儿出现牛奶相关腹泻应及时咨询儿科医生调整喂养方案。

相似问题

推荐 高血压患者可以喝牛奶吗?

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

发作性嗜睡症怎么办

#神经内科#

-

轻微脑震荡当时的症状

#神经内科#

-

吃芹菜可以改善皮肤干燥吗

#整形科#

-

小孩脸过敏发红痒怎么办

#风湿免疫科#

-

奶制品有啥益处?

#全科#

-

右侧睾丸及睾丸连带处有疼痛感

#神经内科#

-

糯米枣有什么营养成份?

#保健养生#

-

南瓜猪肝汤有助于治疗夜盲症吗?

#眼科#

-

过敏性鼻炎吃什么药最好

#呼吸科#

-

肝功能损害了有什么症状会腰酸背痛吗

#骨科#

-

为什么柠檬是抗斑美容水果?

#皮肤科#

-

小孩麦粒肿怎么治疗好得快

#眼科#

-

尿检rbc正常值是多少

#泌尿外科#

-

产褥期是多少天

#全科#

-

有白头发吃什么会变黑

#全科#

行业资讯 2025年10月26日 星期日

- 宝宝生病前几个预警信号!千万别忽视

- 跑步延寿真有谱?50岁后跑步,6个坑千万别踩!

- 牛肉到底是升尿酸还是降尿酸?高尿酸的人能吃牛肉吗?一文知真相

- 肾不好的人,能吃豆腐吗?医生强调:想养肾,这两物劝你常吃

- 提醒:肝不好,要控制喝茶?如果每天饮茶控制在这个数,或更长寿