脑萎缩的老人总感觉饿怎么回事

1人回复

问题描述:

脑萎缩的老人总感觉饿怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑萎缩老人总感觉饿可能与大脑功能退化、代谢异常、药物副作用、心理因素及合并糖尿病等因素有关。可通过调整饮食结构、监测血糖、评估药物、心理疏导及定期就医等方式改善。

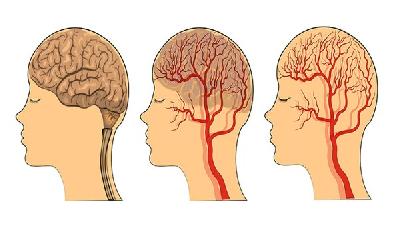

1、大脑功能退化:

脑萎缩导致下丘脑等调节食欲的中枢神经受损,饥饿信号传导异常。建议采用少食多餐模式,选择高纤维、低升糖指数食物如燕麦、糙米,避免血糖剧烈波动刺激异常食欲。

2、代谢异常:

老年人基础代谢率下降易引发糖代谢紊乱,出现假性饥饿感。需监测空腹及餐后血糖,必要时进行糖耐量试验。可增加富含铬元素的西兰花、牛肉等食物帮助稳定血糖。

3、药物副作用:

部分改善脑循环药物如尼莫地平、抗精神病药物如奥氮平均可能刺激食欲。需由医生评估调整用药方案,避免擅自停药或减量。

4、心理因素:

认知功能障碍可能表现为重复索食行为,这与记忆减退导致的饱腹感遗忘有关。可通过固定用餐时间、使用分餐盘控制食量,配合认知训练改善症状。

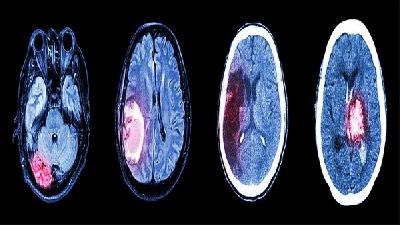

5、合并糖尿病:

部分脑萎缩患者伴随糖尿病前期或胰岛素抵抗,典型表现为多食易饥。需完善糖化血红蛋白检测,饮食上增加苦瓜、莴笋等有助于胰岛素分泌的食材。

建议家属准备核桃、深海鱼等富含欧米伽3脂肪酸的食物促进脑细胞营养,每日分6-8次提供小份餐食。保持适度散步等低强度运动帮助代谢调节,定期进行认知功能评估与营养状态筛查。出现体重异常增加或血糖波动时需及时就诊神经内科与内分泌科。

相似问题

推荐 怀孕初期为什么总是感觉不到饿

怀孕初期感觉不到饿可能与激素水平变化、早孕反应、胃肠功能减弱、心理因素等原因有关,可通过调整饮食结构、少食多餐、补充维生素B6、心理疏导等方式缓解。 1. 激素水平变化 孕早期人绒毛膜促...

相关科普 更多

60多岁男性总感觉饿怎么回事

60多岁男性总感觉饿可能与糖尿病、甲状腺功能亢进症、消化系统疾病、心理因素、药物副作用等原因有关。建议及时就医,明确病因后针对性治疗。1、糖尿病糖尿病可能导致患者总感觉饿,这与胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗有关。患者血糖水平升高,但细胞无法有效利用葡萄糖,导致能量供应不足,从而产生饥饿感。糖尿病还可能伴随多饮、多尿、体重下降等症状。治疗上可遵医嘱使用盐酸二甲双胍...

科普推荐 为你持续推送健康知识

如何消除蚊子咬的红点

蚊子叮咬后的红点可通过冷敷、外用药物、避免抓挠、保持清洁、使用天然止痒剂等方式缓解。蚊虫叮咬可能导致局部皮肤炎症反应,通常表现为红肿、瘙痒等症状。1、冷敷用冰袋或冷毛巾敷在叮咬部位5-10分钟,低温能收缩血管减轻红肿和瘙痒。冷敷适合刚被叮咬时使用,可重复进行但每次间隔至少1小时,避免冻伤皮肤。若皮肤出现苍白或麻木感应立即停止。2、外用药物炉甘石洗剂可中和蚊虫...

血尿酸495μmol/L算严重吗

血尿酸495μmol/L属于轻度偏高,通常不算严重,但需结合症状和并发症综合评估。男性正常血尿酸水平为208-428μmol/L,女性为155-357μmol/L,超出范围可能提示高尿酸血症。血尿酸495μmol/L若为首次检测且无关节疼痛、红肿等症状,可能与近期高嘌呤饮食、饮酒或脱水有关。建议调整饮食结构,减少动物内脏、海鲜等高嘌呤食物摄入,每日饮水200...

六个月宝宝后脑勺出汗怎么回事

六个月宝宝后脑勺出汗可能与生理性多汗、维生素D缺乏、发热、甲状腺功能亢进、环境温度过高等因素有关。可通过调节室温、补充维生素D、物理降温等方式改善。1、生理性多汗婴幼儿新陈代谢旺盛,汗腺调节功能不完善,头部汗腺分布密集,活动或进食后容易出现后脑勺多汗。表现为入睡后1-2小时额头、后脑勺明显汗湿,无其他异常症状。家长需注意及时擦干汗液,避免着凉,选择透气性好的...

肾切除术后持续精神萎靡的原因是什么

肾切除术后持续精神萎靡可能与术后应激反应、贫血、电解质紊乱、心理因素及药物副作用有关。患者需结合具体病因进行干预,必要时及时就医评估。1.术后应激反应手术创伤可能引发机体应激反应,导致促炎因子释放,影响中枢神经系统功能。患者可能出现乏力、情绪低落等症状,通常伴随伤口疼痛或低热。可通过保证充足休息、渐进式活动及心理疏导缓解,若症状持续需复查炎症指标。2.贫血肾...

为什么乳头会突然变大

乳头突然变大可能与生理性变化或病理性因素有关。生理性变化包括性刺激、妊娠期激素变化等;病理性因素则可能涉及乳腺炎、内分泌紊乱等疾病。建议观察是否伴随红肿、疼痛等症状,及时就医排查。1、性刺激乳头受触摸或寒冷刺激时,平滑肌收缩会导致暂时性变大,属于正常生理反应。这种现象通常会在刺激消除后自行恢复,无须特殊处理。日常需避免过度摩擦刺激,选择柔软透气的内衣。2、妊...

乳腺小叶摸起来啥感觉

乳腺小叶在正常状态下通常触感柔软、均匀,类似脂肪组织,无明确边界或颗粒感;若出现局部硬结、疼痛或凹凸不平等异常触感,可能与乳腺增生、囊肿或肿瘤等疾病有关。健康乳腺组织由脂肪和腺体构成,触诊时呈现细腻的蜂窝状结构,手指按压有弹性回弹感。青春期女性乳腺小叶发育期可能触及轻度颗粒感,月经周期中因激素变化可出现暂时性胀痛或结节感,属于生理性改变。哺乳期女性腺体增厚明...

行完房后尿频是怎么回事

行房后尿频可能与尿道刺激、尿路感染、前列腺炎、膀胱过度活动症、心理因素等原因有关。1、尿道刺激性生活过程中可能对尿道造成机械性刺激,导致排尿次数增多。这种情况通常为一过性表现,无须特殊处理,建议适当增加饮水量帮助冲刷尿道,观察1-2天症状多可自行缓解。2、尿路感染性生活可能将细菌带入尿道引发感染,常见病原体包括大肠埃希菌、变形杆菌等。可表现为尿频、尿急、尿痛...

感染性紫癜可以洗澡吗

感染性紫癜患者如果没有皮肤破损或感染,一般可以洗澡。如果存在皮肤破损或感染,通常不建议洗澡。感染性紫癜可能与细菌感染、病毒感染、药物过敏等因素有关,建议患者及时就医。感染性紫癜患者皮肤未出现破损时,洗澡不会加重病情。水温应控制在适宜范围,避免过热刺激皮肤。使用温和的沐浴产品,减少对皮肤的摩擦。洗澡时间不宜过长,洗后及时擦干身体并保持皮肤清洁干燥。穿着宽松柔软...

黄褐斑怎么去除最有效

黄褐斑可通过防晒护理、药物治疗、化学剥脱、激光治疗、中医调理等方式改善。1、防晒护理每日使用广谱防晒霜(SPF≥30,PA+++),避免紫外线直接照射。外出时配合遮阳帽、墨镜等物理遮挡措施。紫外线会刺激黑色素细胞活性,加重黄褐斑色素沉着,严格防晒是基础治疗手段。2、药物治疗氢醌乳膏可抑制酪氨酸酶活性,减少黑色素合成;氨甲环酸片能阻断黑色素形成通路;复方甘草酸...

婴儿拉肚子脱水的症状

婴儿拉肚子脱水主要表现为尿量减少、眼窝凹陷、皮肤弹性下降、精神萎靡、口唇干燥等症状。脱水通常由腹泻导致体内水分和电解质大量流失引起,需及时干预以防病情加重。1、尿量减少婴儿24小时内尿布更换次数明显减少或尿液颜色深黄,提示体内水分不足。轻度脱水时尿量略减,重度脱水可能出现6小时以上无尿。家长需记录排尿频率,若持续减少应就医。2、眼窝凹陷眼眶周围软组织下陷是典...

包的饺子放冷冻怎么会开裂

饺子冷冻后开裂通常与面皮水分流失、馅料膨胀或冷冻方式不当有关。主要原因有面皮过薄、馅料含水分过多、冷冻温度不稳定、未密封保存、反复解冻等。1、面皮过薄面皮擀制过薄时,冷冻过程中水分蒸发会导致面皮收缩开裂。建议使用中筋面粉,面团揉至光滑后醒发,擀皮时保持边缘略厚于中心。包馅时注意收口捏紧,避免留有空隙。2、馅料水分过多蔬菜类馅料未充分挤干水分,冷冻后结晶膨胀撑...

infj提倡者人格解析

INFJ提倡者人格是MBTI性格类型中较为罕见的一种,兼具理想主义与务实行动力,擅长深度共情与战略性思考。1、核心特质INFJ人格的核心在于直觉与情感功能的结合,表现为对抽象理念的敏锐洞察和对他人情绪的高度感知。这类人群常能预见事物发展脉络,同时坚持内心价值体系,在人际关系中既保持温和包容又坚守原则底线。其认知模式以未来导向为特征,习惯从宏观视角整合碎片信息...

生姜贴肚脐眼有何作用

生姜贴肚脐眼可能通过局部刺激和药物成分吸收发挥缓解胃肠不适、促进血液循环等作用,但缺乏高质量医学证据支持。该方法可能适用于轻度胃肠功能紊乱或受寒引起的腹痛,但严重疾病需及时就医。生姜含有姜辣素等活性成分,局部贴敷可能通过皮肤吸收产生温和刺激作用。肚脐周围分布有丰富的神经末梢和血管网,生姜贴敷可能通过反射性调节改善局部血液循环,对受凉后肠痉挛或功能性腹胀有一定...

脸部擦伤后留下红色疤痕怎么淡化

脸部擦伤后留下的红色疤痕可通过防晒、外用药物、激光治疗、注射治疗、手术修复等方式淡化。红色疤痕通常是创伤后毛细血管扩张和胶原纤维增生所致,早期干预效果较好。1、防晒紫外线会刺激黑色素沉积,导致红色疤痕转为褐色。建议选择SPF30以上的物理防晒霜,避免在10:00-16:00紫外线强烈时段外出。外出时配合遮阳帽、口罩等物理遮挡,每日重复涂抹防晒产品3-4次。2...

语言迟缓的孩子有哪些症状

语言迟缓的孩子通常表现为语言发展明显落后于同龄儿童,主要有语言表达词汇量少、发音不清晰、句子结构简单、理解能力有限、社交沟通困难等症状。语言迟缓可能与听力障碍、智力发育迟缓、自闭症谱系障碍、语言环境刺激不足、家族遗传等因素有关。1、语言表达词汇量少语言迟缓的孩子掌握的词汇量明显少于同龄儿童,可能仅能说出少量简单词汇,难以使用完整句子表达需求。两岁时仍无法说出...

1岁4个月宝宝体检要测身高体重吗

1岁4个月宝宝体检需要测量身高体重。身高体重是评估婴幼儿生长发育的重要指标,能帮助医生判断营养状况和生长趋势。婴幼儿定期体检中,身高体重测量属于基础项目。1岁4个月宝宝处于快速生长期,身高体重变化明显。通过连续监测数据,可绘制生长曲线图,及时发现生长迟缓或超重倾向。测量时需使用专用婴幼儿体重秤和身高测量板,确保数据准确。医生会结合月龄、性别等因素评估百分位数...

拔火罐减肥有效吗 达人解密拔火罐减肥3大注意事项

减肥的方式有很多中,现在越来越流行拔火罐来减肥了,那么拔火罐减肥有效吗?它确实是可以减肥,但是需要注意的事项也不少,我们要特别的关注。拔火罐想必大家都不陌生,现在很多的疗养店都会有这一项服务,很多人劳累了一天,都会去拔火罐来进行放松,这确实是一种放松的手段,但是很多人大概都不知道,拔火罐还可以减肥,那么这到底是不是真的,而拔火罐又有什么注意事项?拔火罐减肥有...

皮肤出现紫色斑点有可能是艾滋病?

患上艾滋病是人们不敢面对的残酷现实,也会备受他人的排斥和歧视,毕竟此病作为典型的性传播疾病,传染性也是很强的。以往在医学技术还不是十分先进的时候,不管是检测还是治疗技术都存在很大的弊端,而英国最新研制成功的检测艾滋新方法就得到了医学界的普遍...

抽多动症最忌三种东西 抽多动症怎么缓解

抽动症患者需避免摄入咖啡因食物、高糖食品和人工添加剂,缓解方法包括行为干预、心理支持和环境调整。抽动症是一种神经发育障碍,主要表现为不自主的肌肉抽动或发声,及时干预有助于改善症状。1、咖啡因食物咖啡因会刺激中枢神经系统,可能加重抽动症状。常见含咖啡因的食物包括咖啡、浓茶、巧克力和部分碳酸饮料。咖啡因摄入过量会导致神经兴奋性增加,引发或加剧抽动频率。患者应减少...

女子妇科体检有哪些

女子妇科体检主要包括妇科常规检查、白带常规检查、宫颈癌筛查、乳腺检查、妇科超声检查等项目。妇科体检有助于早期发现妇科疾病,建议定期进行。1、妇科常规检查妇科常规检查是妇科体检的基础项目,医生通过视诊和触诊检查外阴、阴道、宫颈、子宫及附件的情况。检查内容包括外阴有无异常、阴道分泌物性状、宫颈有无糜烂或赘生物、子宫大小及位置、附件区有无压痛或包块等。这项检查能初...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

女性怎么夜尿多

#泌尿外科#

-

宫内积血严不严重

#全科#

-

头疼失眠怎么办

#失眠#

-

小儿推拿治便秘手法

#便秘#

-

尿路疼怎么办

#泌尿外科#

-

验孕棒两个红杠是什么意思

#产科#

-

婴儿中耳炎症状与治疗

#中耳炎#

-

胎儿左侧脑室增宽有什么原因

#儿科#

-

早晨起来口干口苦口臭是什么原因引起的

#口臭#

-

克霉唑乳膏注意事项

#全科#

-

什么是阴茎上有小颗粒

#男科#

-

低血钙吃什么好的最快

#全科#

-

剖宫产手术后什么时候能要宝宝

#产科#

-

摸乳房有包块的症状怎么治疗

#妇科#

-

接触性皮炎能用哪些药

#皮肤科#

行业资讯 2025年12月20日 星期六

- 晚上坚持散步,高血压患者血压竟显著下降?真相揭秘!

- 3种含有高盐的食物,吃得越多,对血管伤害越大,希望你少吃

- 慢性发炎会致癌、糖尿病!专家揭露「2症状」:很多人不知道

- 唠叨的老人更健脑?医生直言:60岁后,话量尽量维持这程度

- 人活多久,看脸就知道?寿命长的人,脸一般有这几个特征