脑出血该如何诊断和治疗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑出血可通过头颅CT检查、体格检查、实验室检查、脑血管造影、核磁共振成像等方式诊断,治疗方法主要有控制血压、降低颅内压、手术治疗、康复治疗、预防并发症等。脑出血通常由高血压、脑血管畸形、血液病、脑淀粉样血管病、抗凝药物使用不当等原因引起。

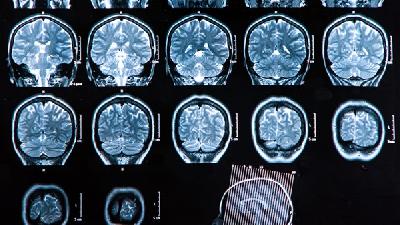

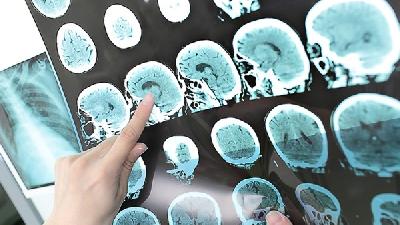

一、诊断方法头颅CT检查是诊断脑出血的首选方法,能够快速明确出血部位和出血量。体格检查包括意识状态评估、神经系统检查等,有助于判断病情严重程度。实验室检查主要检测血常规、凝血功能等指标,排除血液系统疾病。脑血管造影适用于疑似血管畸形或动脉瘤导致的出血。核磁共振成像对亚急性期和慢性期出血的诊断价值较高。

二、治疗方法控制血压是脑出血急性期的重要治疗措施,需将血压维持在合理范围。降低颅内压常用甘露醇等脱水药物,减轻脑水肿。手术治疗包括开颅血肿清除术、微创穿刺引流术等,适用于大量出血或病情危重患者。康复治疗在病情稳定后进行,包括肢体功能训练、语言康复等。预防并发症需加强护理,预防肺部感染、深静脉血栓等。

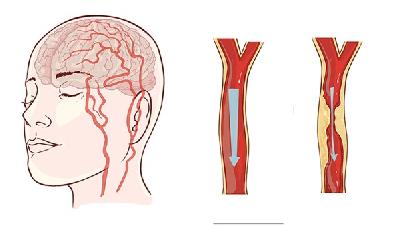

三、高血压因素高血压是脑出血最常见的原因,长期高血压会导致脑血管壁损伤。患者可能出现头痛、呕吐、意识障碍等症状。治疗需长期规律服用降压药物,定期监测血压变化。常用降压药包括氨氯地平、缬沙坦、美托洛尔等。同时需要低盐饮食,控制体重,避免情绪激动。

四、脑血管畸形脑血管畸形包括动静脉畸形、海绵状血管瘤等,是青年脑出血的常见原因。患者可能突发剧烈头痛、癫痫发作等症状。诊断主要依靠脑血管造影或核磁共振检查。治疗可选择手术切除、血管内介入栓塞等方法。术后需要定期复查,观察是否有复发迹象。

五、血液病因素血液病如白血病、血小板减少症等可能引起脑出血。患者常有皮肤瘀斑、牙龈出血等表现。治疗需针对原发病,如输注血小板、使用促凝血药物等。常用药物包括重组人凝血因子、氨甲环酸等。同时需要避免剧烈活动,防止外伤。

脑出血患者出院后需保持健康生活方式,低盐低脂饮食,适量运动,控制基础疾病。定期复查血压、血糖、血脂等指标。遵医嘱按时服药,不可擅自调整药物剂量。康复训练要循序渐进,家属应给予充分支持和鼓励。出现头痛加重、意识改变等异常情况时需立即就医。通过规范治疗和科学管理,多数患者可获得良好预后。

相似问题

推荐 脑出血与蛛网膜下腔出血的主要区别在于什么

相关科普 更多

脑出血是怎样诊断的呢

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

男性为什么会早泄呢

#早泄#

-

产后甲亢可以治愈吗

#甲亢#

-

什么减肥最快最有效

#保健科#

-

胃疼如何缓解疼痛

#神经内科#

-

黑痣突然凸起变大是怎么回事

#皮肤科#

-

阑尾腔内有粪石注意什么

#全科#

-

肛门出水是怎么回事

#肛肠科#

-

母乳性黄疸会不会反复

#小儿消化科#

-

二尖瓣闭锁不全怎么治疗

#心血管内科#

-

成人斯蒂尔病是什么原因才得的

#传染科#

-

得了肝硬化怎么调养?

#肝硬化#

-

大拇指甲上有黑色竖纹怎么引起的

#皮肤科#

-

不喝水的小孩子会变成啥样子

#儿科#

-

体寒的症状表现

#中医内科#

-

白带褐色黏稠像浆糊是什么原因

#妇科#

行业资讯 2025年10月10日 星期五

- 气血不通会长斑吗?从中医角度深度解析色斑问题

- 易怒焦虑别忽视!警惕气血不通导致情绪问题

- 为什么说月经不调根源是气血不通?科学解释来了

- 脸色暗黄是气血不通?教你如何从内到外调理改善

- 为什么强调先通气血再补气血?顺序的重要性