2003年非典真正原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

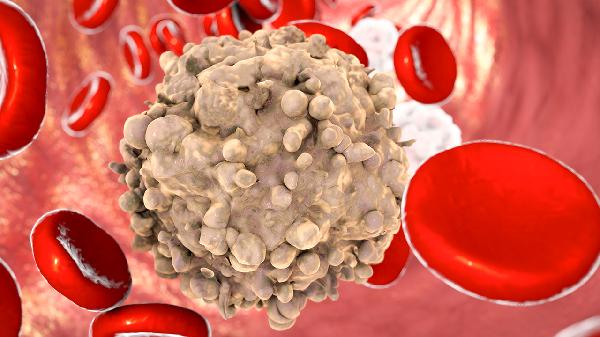

2003年非典的真正原因是冠状病毒感染,病原体为SARS冠状病毒。该病毒主要通过飞沫传播和密切接触传播,可能由野生动物市场暴露、实验室泄漏、超级传播者事件、国际旅行扩散、医疗防护不足等因素引起。

1、野生动物市场暴露

早期病例多与野生动物市场接触史相关,研究显示果子狸等动物携带的SARS冠状病毒与人类感染株高度同源。野生动物交易市场环境拥挤,人与动物密切接触增加了跨物种传播概率。此类市场存在活体宰杀行为,血液和分泌物暴露进一步加剧传播风险。疫情初期缺乏对野生动物源性病毒的监测机制,导致防控滞后。

2、实验室泄漏

部分学者提出实验室获得性感染假说,认为病毒可能源于研究过程中的意外泄漏。冠状病毒实验室研究涉及病毒培养、动物实验等高风险操作,若生物安全等级不足或操作不规范可能造成泄漏。2004年北京曾发生实验室感染病例,印证了该传播途径的可能性,但该假说尚未获得直接证据支持。

3、超级传播者事件

流行病学调查发现个别患者具有异常高的传播力,如香港某医院患者导致138人感染。超级传播者多出现在医院或聚集场所,可能与病毒载量高、咳嗽症状剧烈、环境通风不良有关。这类事件加速了疫情扩散,导致短期内病例数激增,成为疫情防控的关键节点。

4、国际旅行扩散

病毒通过航空旅行实现跨国传播,首例输入性病例将疫情从广东扩散至香港、越南等地。国际机场等交通枢纽人员密集且流动频繁,患者潜伏期旅行导致病毒跨地域传播。2003年2月香港某酒店聚集感染后,患者将病毒携带至加拿大、新加坡等国家,形成全球传播链。

5、医疗防护不足

初期医疗机构缺乏对新型传染病的认知,未及时采取隔离措施,导致医院内交叉感染频发。防护装备短缺、通风系统设计缺陷、医护人员培训不足等问题普遍存在。部分医院成为疫情放大器,如北京某医院两周内感染76名医护人员,凸显早期防控体系的脆弱性。

非典疫情暴露出新发传染病防控体系的多个薄弱环节。建议加强野生动物市场监管,建立病原体监测预警网络,完善实验室生物安全管理规范,优化医疗机构感染控制流程,同时提升国际疫情信息共享机制。日常应注意个人卫生习惯,接触可疑动物后及时消毒,出现呼吸道症状时佩戴口罩并及早就诊。对于冠状病毒类疾病,保持环境通风、避免人群聚集仍是有效的预防措施。

相似问题

推荐 这次肺炎比非典厉害吗

非典和新冠有什么区别 非典和新冠肺炎哪个严重

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

婴儿咳嗽可以喝金银花露吗

#呼吸科#

-

西瓜霜清咽含片能治喉咙痛吗

#耳鼻喉科#

-

婴儿百日咳会不会引起脑蛋白高

#传染科#

-

跑完步恶心想吐为什么

#全科#

-

食道上皮增生什么意思

#全科#

-

胆囊良性肿瘤能治好吗

#肿瘤外科#

-

结肠溃疡是癌症吗

#肛肠科#

-

隆鼻后多久恢复正常

#整形科#

-

冬季心脑血管疾病的预防方法

#心血管内科#

-

手癣治疗方式有哪些

#皮肤科#

-

眼睛有炎症的表现怎么治疗

#眼科#

-

太白穴的准确位置

#针灸科#

-

治疗高度近视眼方法有哪些

#眼科#

-

闭经肚子疼吗

#闭经#

-

已经拔了半年智齿的地方发炎了怎么办

#口腔科#

行业资讯 2026年02月05日 星期四

- NMN哪个牌子口碑好?NMN 抗衰真有用品牌,2026年抗衰矩阵科学测评

- 冬虫夏草十大品牌排名新鲜出炉,补肾固元优选品牌,长效滋补+低负担养精推荐

- NMN抗衰老产品哪个牌子好?值得买的NMN推荐,2026抗衰解码

- 奶蓟草产品推荐,护肝片哪个牌子效果?专利配方+用户真实反馈口碑产品清单汇总

- 年度品牌护肝产品实测排名揭秘,护肝片哪个牌子效果?黑科技新品实测揭晓