医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

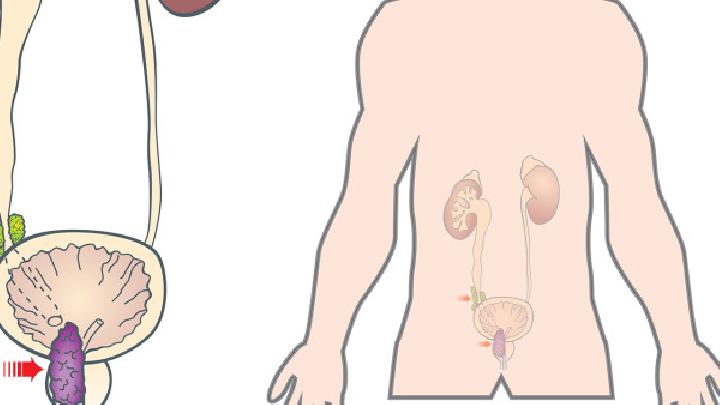

小于2厘米的肾结石可通过药物排石、体外冲击波碎石、输尿管镜取石、经皮肾镜取石及生活方式调整等方式治疗。肾结石的形成通常与代谢异常、尿路梗阻、感染、饮食结构及遗传因素有关。

1、药物排石:

适用于直径小于6毫米的结石,常用药物包括排石颗粒、枸橼酸氢钾钠及坦索罗辛。这些药物可通过调节尿液酸碱度、松弛输尿管平滑肌促进结石排出。需在医生指导下使用,并配合大量饮水。

2、体外冲击波碎石:

针对5-20毫米的肾盂或上段输尿管结石,通过高能冲击波将结石粉碎。治疗前需评估肾功能及凝血功能,术后可能出现血尿、肾周血肿等并发症,需密切观察。

3、输尿管镜取石:

适用于中下段输尿管结石,采用硬镜或软镜经尿道进入输尿管,配合激光或气压弹道碎石。具有创伤小、恢复快的优势,但需预防术后感染和输尿管狭窄。

4、经皮肾镜取石:

针对大于15毫米的肾盂结石或鹿角形结石,建立经皮肾通道后采用超声或激光碎石。需严格掌握适应症,警惕出血、感染等风险,术后需留置肾造瘘管。

5、生活方式调整:

每日饮水2000-3000毫升保持尿量充足,限制高草酸食物如菠菜、浓茶,减少钠盐和动物蛋白摄入。适度运动可促进小结石排出,肥胖患者需控制体重。

建议结石患者定期复查泌尿系超声监测结石变化,出现剧烈腰痛、发热、无尿等症状需立即就医。可根据结石成分分析结果针对性调整饮食,尿酸结石患者需碱化尿液,草酸钙结石患者应补充枸橼酸盐。保持规律作息和良好排尿习惯有助于预防复发。

相似问题

推荐 肺部纵隔淋巴结肿大2cm怎么办?

肺部纵隔淋巴结肿大2厘米可通过抗感染治疗、病理活检、手术切除、放射治疗、免疫调节等方式干预。纵隔淋巴结肿大可能与结核感染、恶性肿瘤、结节病、真菌感染、免疫性疾病等因素有关。 1、抗感染治...

相关科普 更多

HCG小于2和小于0.2的区别

HCG小于2和小于0.2的区别主要在于检测灵敏度和临床意义。HCG数值越低,检测方法灵敏度要求越高,小于0.2通常提示完全排除妊娠或肿瘤可能,小于2可能需结合其他指标综合判断。

科普推荐 为你持续推送健康知识

耳朵进水了可以用吹风机吹吗

耳朵进水后一般可以用吹风机吹干,但需保持安全距离并选择低温档。若存在耳道损伤或炎症则不建议使用。使用吹风机时需将温度调至最低档,距离耳部30厘米以上,冷风或微风模式更安全。短时间轻吹可加速水分蒸发,避免热风直吹导致耳道黏膜干燥或灼伤。操作时需倾斜头部使耳道朝下,配合单脚跳跃帮助排出残余水分。吹风过程中如出现耳痛、眩晕需立即停止。耳道存在湿疹、中耳炎急性期或鼓...

左边睾丸疼隐隐作痛怎么回事

左边睾丸隐隐作痛可能由睾丸炎、附睾炎、精索静脉曲张、睾丸扭转或泌尿系统结石等原因引起,可通过抗感染治疗、手术复位、药物镇痛等方式缓解。建议及时就医明确诊断。1、睾丸炎睾丸炎多由细菌或病毒感染引起,表现为单侧睾丸肿胀疼痛,可能伴随发热。需进行血常规和超声检查,确诊后可遵医嘱使用左氧氟沙星片、头孢克肟分散片等抗生素,配合布洛芬缓释胶囊镇痛。急性期需卧床休息并用阴...

龟头疼痛刺痛是怎么回事

龟头疼痛刺痛可能由包皮龟头炎、尿道炎、外伤、过敏反应、生殖器疱疹等原因引起,可通过局部清洁、药物治疗、物理治疗等方式缓解。建议及时就医明确病因,在医生指导下进行针对性处理。1、包皮龟头炎包皮龟头炎通常由细菌或真菌感染引起,表现为龟头红肿、灼热感和白色分泌物。可能与包皮过长、卫生不良等因素有关。可遵医嘱使用红霉素软膏、克霉唑乳膏、复方酮康唑软膏等药物。日常需保...

男朋友抑郁症怎么办

抑郁症可通过心理治疗、药物治疗、生活调整、社会支持、定期复诊等方式干预。抑郁症通常由遗传因素、脑内化学物质失衡、长期压力、创伤经历、慢性疾病等因素引起。1、心理治疗认知行为疗法能帮助患者识别和改变负面思维模式,常用引导技术包括行为激活和认知重构。人际关系治疗侧重改善社交功能,适用于因人际冲突诱发的抑郁。心理治疗需由专业精神科医师或心理师开展,建议每周进行1-...

2岁宝宝口吃期怎么回事

2岁宝宝口吃期可能与语言发育阶段、模仿行为、心理压力、神经系统发育不完善、遗传因素等原因有关,可通过语言训练、心理疏导、减少语言刺激、营造轻松环境、就医评估等方式干预。1、语言发育阶段2岁儿童处于语言爆发期,词汇量快速增加但口腔肌肉协调能力不足,可能出现重复音节或词语的现象。家长可通过慢速清晰的对话示范,避免打断孩子表达,鼓励用短句交流。日常可陪孩子朗读儿歌...

小儿运动发育迟缓

小儿运动发育迟缓是指儿童在运动技能发展上明显落后于同龄人,可能由遗传因素、神经系统发育异常、肌肉疾病、代谢障碍或环境刺激不足等原因引起。小儿运动发育迟缓可通过早期干预训练、物理治疗、药物治疗、康复器械辅助、手术治疗等方式改善。建议家长及时带孩子就医评估,明确病因后制定个体化干预方案。1、早期干预训练针对轻度发育迟缓的儿童,可通过结构化游戏和针对性训练刺激运动...

婴儿肚子拍起来空响是怎么回事

婴儿肚子拍起来空响可能与肠胀气、消化不良、肠道菌群失调、乳糖不耐受、肠梗阻等原因有关,可通过调整喂养方式、腹部按摩、药物治疗等方式改善。1、肠胀气婴儿胃肠功能发育不完善,吃奶时吸入过多空气或喂养姿势不当可能导致肠胀气。表现为腹部膨隆、哭闹不安、排气增多。家长需采用正确的哺乳姿势,喂奶后竖抱拍嗝,每天顺时针按摩婴儿腹部5-10分钟促进排气。严重时可遵医嘱使用西...

小孩打头是怎么回事

小孩打头可能由模仿行为、情绪表达、皮肤不适、中耳炎、缺钙等原因引起,可通过行为引导、情绪安抚、皮肤护理、药物治疗、营养补充等方式干预。1、模仿行为幼儿期孩子常通过模仿他人动作探索世界,若观察到家人或玩伴拍打头部动作,可能重复进行类似行为。家长需避免在孩子面前做出拍打动作,可通过玩具或游戏转移注意力,引导孩子学习更安全的互动方式。2、情绪表达语言能力未完善的孩...

口腔黏膜癌症能治愈吗

口腔黏膜癌能否治愈需根据病情分期和治疗时机决定,早期患者通过规范治疗可能实现临床治愈,中晚期患者以控制病情和延长生存期为主要目标。口腔黏膜癌的治愈概率与肿瘤分期密切相关。临床数据显示,一期患者五年生存率较高,此时肿瘤局限于黏膜层且未发生转移,通过手术完整切除病灶后,部分患者可获得长期无瘤生存。常用的治疗方式包括根治性切除术、激光显微手术等,术后可能配合放射治...

为什么磨牙特别厉害

磨牙特别厉害可能与遗传因素、精神心理因素、咬合关系异常、睡眠障碍、神经系统疾病等原因有关。磨牙症可分为清醒时磨牙和睡眠时磨牙,长期磨牙可能导致牙齿磨损、颞下颌关节紊乱等并发症,建议及时就医明确病因并干预。1、遗传因素部分磨牙症患者存在家族聚集倾向,可能与基因调控的神经肌肉功能异常有关。这类患者往往从小就有磨牙习惯,且亲属中常有类似症状。日常可通过佩戴软质咬合...

尿道下裂主要临床特征

尿道下裂是一种先天性男性泌尿生殖系统畸形,主要表现为尿道开口位置异常、阴茎弯曲和排尿功能障碍。治疗方式包括手术矫正和心理支持。1、尿道开口位置异常:尿道下裂患者的尿道开口不在阴茎头部正常位置,而是在阴茎腹侧、阴囊或会阴部。这种异常开口导致排尿方向改变,可能伴随尿液喷洒或滴漏。对于轻度患者,可以通过观察和定期随访处理;对于中度或重度患者,需要进行手术矫正,如尿...

婚前体检女方查哪些项目

婚前体检女方需检查的项目主要有妇科检查、传染病筛查、生殖系统检查、遗传病筛查、常规体检等。婚前体检有助于了解双方健康状况,为婚后生活及生育计划提供参考依据。1、妇科检查妇科检查包括外阴、阴道、宫颈及子宫附件的视诊和触诊,可发现阴道炎、宫颈炎、子宫肌瘤等常见妇科疾病。白带常规检查能检测阴道清洁度及有无病原体感染。妇科B超可观察子宫、卵巢形态及结构异常。2、传染...

便秘的中医辩证论治

便秘的中医辨证论治需根据虚实寒热分型施治,主要有胃肠积热证、气机郁滞证、阴寒积滞证、气虚证、血虚证、阴虚证、阳虚证等证型。1、胃肠积热证多因过食辛辣厚味或外感热邪导致肠道燥热,表现为大便干结如羊粪、腹胀腹痛、口干口臭。可选用麻子仁丸润肠泄热,或大黄附子汤攻下积滞。日常应避免烧烤油炸食物,适量食用香蕉、蜂蜜等润肠之品。2、气机郁滞证情志不畅致肝郁气滞,传导失司...

孩子写作业走神是什么原因

孩子写作业走神可能与注意力发展不成熟、环境干扰、学习兴趣不足、睡眠不足、心理压力等因素有关。家长需结合具体情况分析原因,并采取针对性措施帮助孩子改善注意力问题。1、注意力发展不成熟学龄期儿童大脑前额叶皮层发育尚未完善,持续专注时间有限。6-7岁儿童通常只能维持15-20分钟专注力,随着年龄增长会逐渐延长。家长可将作业任务拆分为小模块,每完成一个模块给予短暂休...

仰卧起坐腹部痉挛要紧吗

仰卧起坐时出现腹部痉挛多数情况下属于正常现象,通常与肌肉疲劳或姿势不当有关。若伴随持续疼痛、肿胀或活动受限,则需警惕肌肉拉伤或腹壁损伤。仰卧起坐过程中腹部肌肉持续收缩,乳酸堆积可能导致短暂痉挛,表现为局部抽痛或紧绷感。调整呼吸节奏、降低动作速度可缓解症状,运动后热敷或轻度拉伸也有助于放松肌肉。初次锻炼者因肌力不足更易出现此类情况,建议从少量组数开始循序渐进。...

红毛丹水果上火吗还是下火

红毛丹属于温性水果,适量食用一般不会导致上火,但过量可能引发口干舌燥等类似上火的症状。红毛丹含有丰富的维生素C和膳食纤维,具有生津止渴的作用,但体质偏热或阴虚火旺者需控制摄入量。红毛丹果肉甘甜多汁,含有多种有机酸和矿物质,能帮助促进消化液分泌,改善食欲不振。其含有的多酚类物质具有抗氧化特性,有助于清除体内自由基。对于普通人群,每日食用5-6颗可补充水分和电解...

女人没边界感暗示什么

女性缺乏边界感可能暗示人际关系中的心理状态或性格特征,通常与过度依赖、讨好型人格或自我认知模糊有关。缺乏边界感的表现主要有过度分享隐私、难以拒绝他人、情感过度卷入、忽视自身需求、过度干涉他人事务等。1、过度分享隐私部分女性会主动透露个人生活细节或家庭矛盾,这种行为可能源于对被接纳的强烈渴望。她们往往将自我价值建立在他人认可上,通过信息暴露换取亲密感,但实际容...

玻尿酸可以美白吗 玻尿酸能美白嘛

玻尿酸不能直接美白皮肤,其主要功能是保湿和填充。玻尿酸是一种天然存在于人体内的多糖类物质,具有强大的锁水能力,能改善皮肤干燥、细纹等问题。皮肤美白需要通过抑制黑色素生成、加速代谢等方式实现,这与玻尿酸的保湿机制无关。但玻尿酸可通过改善皮肤水润度间接提升光泽感,视觉上可能显得肤色更透亮。玻尿酸的分子结构决定了其核心作用在于结合水分。当注射或涂抹含玻尿酸的产品时...

凝血酶时间偏高说明什么原因

凝血酶时间偏高可能与凝血因子缺乏、肝病、抗凝药物使用、纤维蛋白原异常、弥散性血管内凝血等因素有关。凝血酶时间是反映血液凝固功能的重要指标,异常升高提示凝血过程存在障碍。1、凝血因子缺乏先天性或获得性凝血因子缺乏可导致凝血酶时间延长。先天性缺乏如血友病甲、血友病乙等,获得性缺乏多见于维生素K缺乏、严重肝病等。这类情况需通过凝血因子活性检测确诊,治疗需补充缺乏的...

人心果一天吃几个最好

人心果一天吃1-2个较为合适,过量食用可能导致胃肠不适。人心果富含维生素C、膳食纤维及矿物质,适量食用有助于补充营养,但需考虑个体消化能力及糖分摄入。人心果属于高糖分热带水果,单果重量约100-200克。每日食用1个可满足成人维生素C需求量的三分之一,膳食纤维含量相当于半碗燕麦片。果肉中的天然果糖和葡萄糖含量较高,糖尿病患者应严格控制摄入量。未完全成熟的人心...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

小孩咳嗽老不好怎么治疗

#呼吸科#

-

左耳痛怎么回事应该如何治疗

#耳鼻喉科#

-

腹主动脉瘤怎么治疗

#肿瘤内科#

-

肝腹水治疗价格

#肝腹水#

-

乳头痒疼怎么引起的

#妇科#

-

怀孕孕酮低怎么治疗

#产前诊断科#

-

怎样分辨真假近视

#眼科#

-

无痛人流上环能一起吗

#产科#

-

小脚趾上长个茧子特别痛怎么办

#全科#

-

宝宝舌苔厚白怎么处理

#口腔科#

-

梅毒抗体阳性什么引起的

#梅毒#

-

中渎穴位置和作用

#针灸科#

-

什么是外阴脂肪瘤

#肿瘤内科#

-

肾炎多吃些什么

#肾炎#

-

闭经的中医辨证分型

#闭经#

行业资讯 2025年09月14日 星期日

- 肺腺癌患者饮食指南:医生强调4大要点,务必重视起来

- 尿酸管理小贴士:晨起3忌、睡前3不、日常3坚持要牢记

- 血脂正在变好的4个标志,对照一下,看你是否也在好转中

- 肺结节患者注意!医生:鸡蛋等这些食物或加速结节发展,少吃为妙

- 患脑梗塞后需注意,医生告诫:立即停止这4大行为,保护自己