宫腔出血的最好的止血方法是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

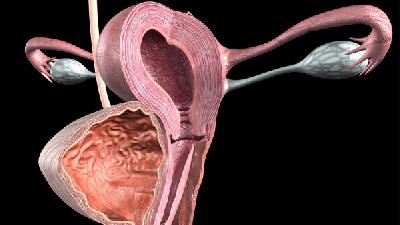

宫腔出血可通过药物治疗、宫腔填塞、刮宫术、子宫动脉栓塞术、子宫切除术等方式止血。宫腔出血通常由内分泌失调、子宫肌瘤、子宫内膜息肉、凝血功能障碍、恶性肿瘤等原因引起。

1、药物治疗:

适用于功能性子宫出血或轻度器质性病变。常用药物包括氨甲环酸、酚磺乙胺等止血药,以及炔诺酮等孕激素类药物调节内分泌。药物治疗需在医生指导下进行,避免自行用药。

2、宫腔填塞:

采用无菌纱布或球囊压迫止血,适用于产后出血或术后出血。通过机械压迫促进血管收缩和血栓形成,操作需严格无菌,填塞时间一般不超过24小时。

3、刮宫术:

通过清除异常增生的子宫内膜达到止血目的,适用于子宫内膜增生或流产不全导致的出血。手术可同时获取组织标本进行病理检查,术后需预防感染。

4、子宫动脉栓塞术:

介入治疗手段,通过阻断子宫动脉血流控制难治性出血。适用于子宫肌瘤、产后大出血等病例,具有创伤小、恢复快的优势,但可能影响卵巢功能。

5、子宫切除术:

作为终极治疗手段,适用于恶性肿瘤、顽固性出血且无生育需求的患者。根据病情可选择全子宫切除或次全子宫切除,术后需长期激素替代治疗。

宫腔出血期间应保持卧床休息,避免剧烈运动加重出血。饮食宜选择高铁食物如动物肝脏、菠菜等预防贫血,同时补充维生素C促进铁吸收。注意会阴部清洁,每日温水清洗并勤换卫生用品。出血期间禁止性生活及盆浴,定期监测血压、心率等生命体征。如出现头晕、心悸等贫血症状或出血持续超过7天,需立即就医复查。

相似问题

推荐 结扎止血后每隔多少时间松解一次

结扎止血后一般每隔15-30分钟松解一次,具体时间需根据出血部位、组织耐受性、患者基础疾病、止血材料类型及局部血运情况综合调整。

1、出血部位:

不同部位组织对缺血的耐受性差异显著。肢体远端如手指、足趾等末梢循环较差的部位,建议每15分钟松解一次;而躯干或肌肉丰厚区域可延长至30分钟。头面部皮肤血供丰富,需缩短至10-15分钟,避免组织坏死。

2、组织耐受性:

儿童及老年人组织代谢能力不同,儿童细胞耗氧量高需每10-15分钟松解,老年人血管弹性差可延长至20-30分钟。糖尿病或动脉硬化患者应缩短间隔时间至10-20分钟,防止缺血性损伤。

3、基础疾病:

凝血功能障碍患者松解间隔可适当延长至30-45分钟,但需密切观察末梢循环。高血压患者需维持20分钟内的松解频率,避免血压波动导致再出血。服用抗凝药物者应每10-15分钟评估止血效果。

4、止血材料:

使用橡胶止血带时需严格控制在20分钟内松解,硅胶材质可延长至30分钟。纱布绷带压迫止血可每30-45分钟调整一次,而血管钳临时结扎不应超过15分钟。新型可降解止血材料可适当延长观察周期。

5、局部血运:

松解时需观察肢体颜色、温度、毛细血管充盈度,若出现苍白、青紫或麻木感应立即解除结扎。动脉出血点结扎后首次松解时间不超过10分钟,静脉出血可酌情延长。再出血风险高的部位采用渐进式松解策略。

实施结扎止血期间应保持患者体位稳定,避免突然移动导致止血失效。松解时采用阶梯式减压法,先部分放松观察5分钟再完全解除。记录每次松解时间及出血情况,备齐无菌敷料和止血药物。建议抬高患肢促进静脉回流,寒冷环境下需注意肢体保温。若持续出血超过2小时或出现组织缺血表现,需立即就医进行专业处理。日常可补充富含维生素K的菠菜、动物肝脏等食物,但深静脉血栓风险患者需遵医嘱控制摄入。

宫腔粘连的检测方法是什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

冬季预防感冒的方法是什么

#感冒#

-

体外冲击波碎石的费用是多少

#全科#

-

不知道怀孕吃了消炎药怎么办

#产前诊断科#

-

吃了调经药月经不来怎么回事

#妇科#

-

L4-5椎间盘突出严重吗

#骨科#

-

预防新生儿湿疹的方法

#湿疹#

-

2岁8个月宝宝身高体重标准

#骨科#

-

单纯型精神分裂症怎么治疗

#精神科#

-

胳膊上疙瘩又多是怎么回事

#皮肤科#

-

嗜水气单胞菌肠炎怎么诊断

#肠炎#

-

做双眼皮有没有要注意的事项

#整形科#

-

用了佳茵霉菌更严重了怎么办

#性病科#

-

宫颈免疫组化P16(+)

#妇科#

-

人流跟药流哪个对身体伤害小

#人流#

-

短裤上有白色分泌物怎么回事

#全科#