毛细血管痣怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

毛细血管痣可能由遗传因素、激素水平变化、血管发育异常、外伤刺激、肝脏疾病等原因引起,可通过激光治疗、冷冻治疗、手术切除、局部药物涂抹、观察随访等方式处理。

1、遗传因素部分毛细血管痣与家族遗传倾向有关,父母存在类似血管病变时子女发生概率可能增高。这类情况通常表现为出生时或幼年期出现的红色斑点,多分布于面部或躯干。若无增大或出血倾向可暂不处理,定期观察即可。若影响外观或伴随不适,可考虑脉冲染料激光治疗。

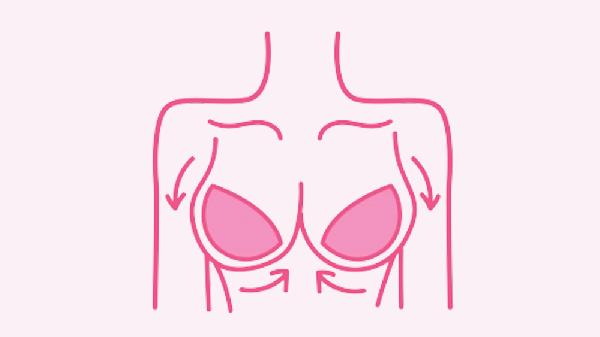

2、激素水平变化妊娠期或青春期雌激素水平升高可能导致毛细血管扩张,形成樱桃状血管瘤。常见于胸腹部皮肤,直径多小于5毫米,呈鲜红色凸起。产后或激素水平稳定后部分可自行减轻,持续存在者可选用二氧化碳激光治疗,外用药可选复方肝素钠尿囊素凝胶。

3、血管发育异常胚胎期血管内皮细胞异常增殖可形成鲜红斑痣,表现为平坦的紫红色斑片,好发于头颈部。婴幼儿期可采用595纳米脉冲染料激光干预,成人顽固性皮损可联合使用马来酸噻吗洛尔凝胶进行局部治疗,必要时行光动力疗法。

4、外伤刺激皮肤反复摩擦或机械损伤可能诱发毛细血管扩张,形成蜘蛛痣样改变。多见于长期受压部位,中央可见针尖大红点伴放射状分支。避免继续刺激后部分可消退,持久性皮损可用氯化钠注射液配合高频电凝术处理,外敷多磺酸粘多糖乳膏帮助修复。

5、肝脏疾病肝功能异常导致雌激素灭活减少时,可能引发多发性蜘蛛痣,特征为中央动脉性红点伴周围毛细血管网。常分布于上半身,按压中心点可使整体暂时消失。需排查病毒性肝炎或肝硬化等基础疾病,原发病控制后皮损可能改善,局部可试用维A酸乳膏辅助治疗。

日常应避免搔抓或摩擦皮损部位,外出时做好防晒以减少色素沉着。饮食注意补充维生素C和维生素K,适量食用柑橘类水果和深绿色蔬菜有助于维持血管健康。若发现皮损短期内迅速增大、破溃或伴随其他异常症状,应及时至皮肤科就诊评估,必要时进行组织病理学检查排除恶性病变。

相似问题

推荐 儿童毛细血管瘤需不需要手术

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

脸上掉痂的红印子什么时候才能消

#皮肤科#

-

扁桃体一旦肿大就消不了吗

#耳鼻喉科#

-

治坐骨神经痛民间土方

#坐骨神经痛#

-

7天没来月经会怀孕吗

#产前诊断科#

-

巧囊手术后为什么老流产

#流产#

-

风湿热怎么样治疗

#皮肤科#

-

发烧浑身酸痛无力是怎么回事

#儿科#

-

1岁宝宝自闭症的症状是什么

#儿童精神科#

-

胸前长红痘痘是什么原因

#皮肤科#

-

怀孕两个月白带有血丝怎么治疗

#产前诊断科#

-

无痛人流一次性可以流干净吗

#产科#

-

宝宝不感冒突然发烧怎么办

#儿科#

-

肝癌患者肝功能会不会正常

#肝癌#

-

艾灸过敏症状怎么处理

#风湿免疫科#

-

排卵期身体有什么变化

#妇科#

行业资讯 2025年10月01日 星期三

- 控制尿酸饮用有讲究,什么能喝什么不能喝,医生一次讲清

- 牛奶是胆固醇的发物?研究发现:要想血脂不上升,牛奶应该这样喝

- 医生调查发现:口臭是大病的征兆?是体内潜藏了3种疾病

- 花生被关注!医生坦言:糖尿病常吃花生,或有3个好处,真的吗?

- 每天喝点菊花茶能逆转脂肪肝?医生建议:做到这3点才有效