来月经有白色分泌物怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

月经期间出现白色分泌物可能由激素水平波动、阴道菌群失衡、宫颈黏液分泌、轻度炎症反应或生理性白带增多等原因引起。多数情况下属于正常现象,若伴随异味或瘙痒需就医排查。

1、激素影响:

月经周期中雌激素和孕激素的变化会刺激宫颈腺体分泌黏液。经期前后激素水平剧烈波动可能导致分泌物性状改变,呈现乳白色或蛋清样,通常无特殊气味。这种情况属于生理性反应,无需特殊处理,保持外阴清洁即可。

2、菌群失调:

经血改变阴道酸碱环境,可能造成乳酸杆菌数量减少。当有益菌群优势地位被破坏时,可能出现白色絮状分泌物,但未合并其他病原体感染时通常不会引起明显不适。建议避免使用碱性洗液冲洗阴道,选择棉质透气内裤。

3、宫颈黏液:

宫颈在月经周期不同阶段会分泌不同性状的黏液。经期结束时宫颈管排出的残留黏液可能混合剥脱子宫内膜,形成白色或淡黄色分泌物。这种黏液通常质地粘稠但均匀,与异常白带的区别在于无异味和瘙痒症状。

4、轻微炎症:

经期免疫力下降可能诱发非特异性阴道炎,表现为分泌物量增多且颜色浑浊。常见于卫生巾更换不及时或私处清洁不足的情况,可能伴有轻微外阴灼热感。建议每日用温水清洗外阴,避免穿紧身裤压迫会阴部。

5、生理白带:

健康女性每天会分泌1-4毫升生理性白带,月经期间由于经血稀释可能不易察觉。当经量减少时,原本存在的白带会显得更明显,呈现白色糊状或奶油样外观。这是阴道自洁功能的正常表现,注意观察是否出现颜色变黄或豆腐渣样改变。

月经期间建议选择透气性好的卫生用品并及时更换,每日用温水清洗外阴1-2次,避免盆浴和性生活。饮食上可适量增加酸奶、纳豆等富含益生菌的食品,减少辛辣刺激食物摄入。若分泌物伴随明显异味、外阴瘙痒或灼痛感,或持续至月经结束后仍未改善,需进行白带常规检查排除念珠菌性阴道炎、细菌性阴道病等病理情况。日常可进行凯格尔运动增强盆底肌功能,但经期应避免剧烈运动和冷水刺激。

相似问题

推荐 月经推迟乳白色分泌物怎么回事

月经期出现白色分泌物是怎么回事

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

月经总推后10天怎么办

#妇产科#

-

屈光不正会自愈吗

#眼科#

-

牙本质过敏如何脱敏

#口腔科#

-

产后抑郁症是怎么引起的

#心理咨询科#

-

女性阴道干涩的原因有哪些

#妇产科#

-

吃东西吃最里面牙龈疼怎么办

#口腔科#

-

痔疮疼抹什么药好的快

#痔疮#

-

引产后怎么促进子宫收缩

#妇产科#

-

肺结核加乙肝怎么办

#传染科#

-

面部线雕能维持多久

#全科#

-

贫血严重又有子宫肌瘤怎么办

#子宫肌瘤#

-

脸下垂怎么办

#全科#

-

房颤射频消融后会引起早搏吗

#心血管内科#

-

为什么要洗牙

#口腔科#

-

子宫肥大会影响月经吗

#妇科#

行业资讯 2026年01月25日 星期日

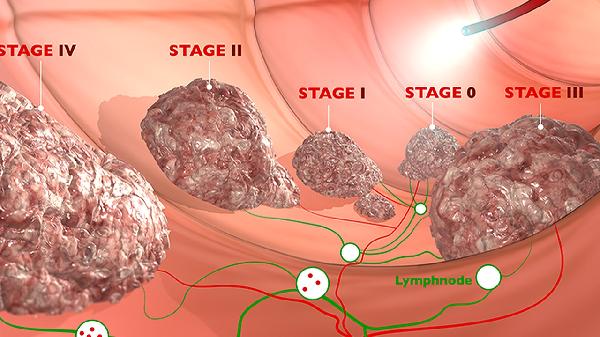

- 癌症高发,都是鱼肉惹的祸?医生再三提醒:真正致癌的是这3种

- 医生发现:导致老年痴呆加重的,不是记性差!而是这5个生活方式

- 晚上睡觉出现这3个信号,建议尽早查胃镜,别拖到胃癌了才后悔

- 年过70岁要少喝茶水?浓茶、隔夜茶、凉茶、减肥茶、药茶不要多喝

- 看肾功能别只盯着“肌酐”,医生提醒:这几项指标一起看才靠谱