白细胞血小板淋巴细胞偏高

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

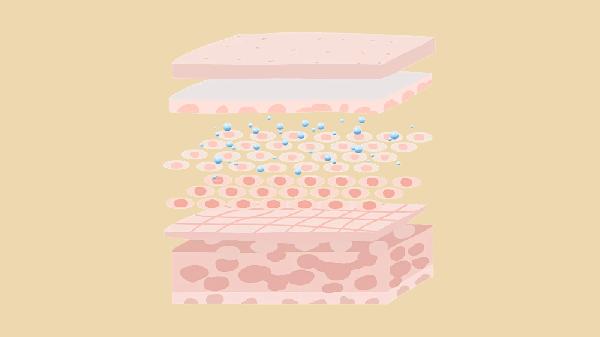

白细胞、血小板、淋巴细胞偏高可能与感染、炎症反应、血液系统疾病等因素有关,需结合具体检查结果判断。此类异常可能由病毒或细菌感染、免疫系统异常、骨髓增生性疾病等引起,建议及时就医完善骨髓穿刺、基因检测等进一步明确病因。

病毒或细菌感染是较常见的原因,例如EB病毒感染、巨细胞病毒感染或化脓性链球菌感染时,机体免疫系统激活会导致白细胞与淋巴细胞反应性增高,同时血小板也可能因炎症因子刺激而增多。此类情况多伴有发热、咽痛、淋巴结肿大等感染症状,血常规检查可见中性粒细胞或淋巴细胞比例改变。治疗需针对病原体选择抗病毒药物如阿昔洛韦片、更昔洛韦胶囊,或抗生素如头孢克肟颗粒、阿莫西林克拉维酸钾分散片,同时可配合对症支持治疗。

免疫系统异常如自身免疫性疾病也可能导致三项指标升高,例如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病活动期,由于自身抗体产生及慢性炎症状态,可能引发白细胞与血小板增多。患者常伴有关节肿痛、皮疹、蛋白尿等表现,需通过抗核抗体谱、补体检测等确诊。治疗需使用免疫调节药物如甲氨蝶呤片、来氟米特片,严重时需糖皮质激素如醋酸泼尼松片控制病情。

血液系统疾病如原发性血小板增多症、慢性粒细胞白血病等骨髓增殖性肿瘤,因造血干细胞克隆性增殖可直接导致血小板、白细胞异常增高,部分类型伴随淋巴细胞比例上升。此类疾病可能出现血栓形成、脾脏肿大等表现,需通过JAK2基因检测、骨髓活检明确诊断。治疗需采用羟基脲片、干扰素α-2b注射液等靶向药物,必要时需进行造血干细胞移植。

长期接触苯类化学毒物或电离辐射可能损伤骨髓造血功能,导致代偿性血细胞增生,表现为三系增高。此类情况需立即脱离有害环境,并行骨髓细胞形态学检查评估损伤程度。治疗上除停止接触诱因外,可应用促造血药物如重组人粒细胞刺激因子注射液,严重骨髓纤维化时需考虑异基因移植。

某些实体肿瘤如肺癌、胃癌可能通过分泌造血生长因子导致副肿瘤综合征,表现为类白血病反应伴血小板增多。患者常有原发肿瘤的局部症状如咳嗽、呕血等,需通过肿瘤标志物、影像学检查排查。治疗需针对原发肿瘤采取手术切除、放化疗等综合措施,血象异常随肿瘤控制可逐渐缓解。

发现白细胞、血小板及淋巴细胞偏高时应避免剧烈运动以防血栓风险,保持充足水分摄入有助于改善血液黏稠度。饮食宜选择低脂高纤维食物如燕麦、西蓝花,限制动物内脏等高嘌呤食物。定期监测血常规变化,若出现头痛、视物模糊等血栓症状或持续发热需立即就医。所有药物治疗均须在血液科医师指导下进行,不可自行调整剂量或停药。

相似问题

推荐 婴儿淋巴细胞百分比高有什么问题吗?

白细胞淋巴细胞偏高是什么原因

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

孕期甲亢患者能吃甲巯咪唑片吗

#甲亢#

-

口腔内壁长了一片白色

#口腔科#

-

使用中药泡脚可以治疗糖尿病吗

#糖尿病#

-

术后腿酸和麻醉有关吗

#麻醉科#

-

吃鹅蛋会使胆固醇升高吗

#内分泌科#

-

头发掉成斑秃是什么原因

#皮肤科#

-

阴囊长白色米粒的原因与治疗

#全科#

-

油皮肤毛孔粗大怎么办

#皮肤科#

-

怀孕40周肚子发紧发硬不痛是怎么回事

#产前诊断科#

-

产妇可以做面膜吗

#整形科#

-

早上眼球震颤怎么回事?

#眼科#

-

老年痴呆症遗传下一代吗

#神经内科#

-

正常裂纹舌是什么样

#全科#

-

15小时后吃第二片避孕药

#计划生育科#

-

不来例假会怀孕吗

#产前诊断科#

行业资讯 2025年09月09日 星期二

- 研究发现:每天运动后就洗澡的人,用不了多久,身体或有3变化

- 医生直言:经常不吃豆类,除了避免痛风,或还可以缓解这5个问题

- 甲状腺有结节?别慌,多吃“五绿、四白”,结节也许慢慢好转!

- 从心梗到心衰,我们的心脏承受了什么?3种变化才是关键!

- 痛风频发背后,豆制品真是“元凶”?这些高嘌呤食物更需警惕