大便量少什么原因

1人回复

问题描述:

大便量少什么原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

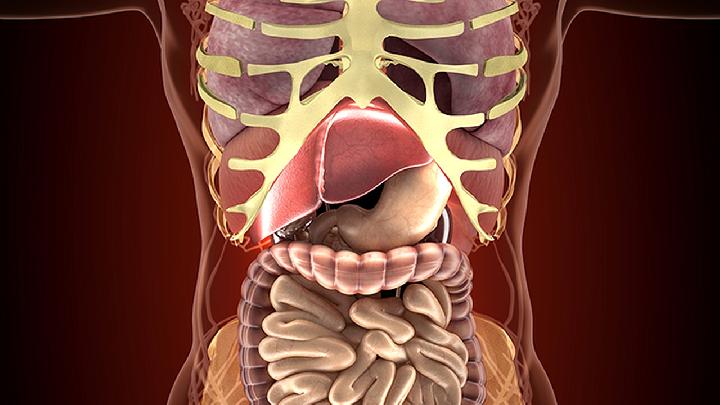

大便量少可能与饮食结构不合理、胃肠功能紊乱、肠易激综合征、肠道菌群失调、肠梗阻等原因有关。长期排便量减少可能影响营养吸收,需结合伴随症状综合判断。

1、饮食结构不合理膳食纤维摄入不足是导致粪便体积减小的常见原因。精加工食品占比过高,蔬菜水果摄入量不足时,肠道缺乏足够的纤维物质吸水膨胀,无法形成足量粪便。建议每日保证适量粗粮、西蓝花等富含膳食纤维的食物,同时注意饮水充足。

2、胃肠功能紊乱胃肠蠕动功能减弱会影响食物残渣的运输效率。当胃肠动力不足时,食物在消化道停留时间延长,水分被过度吸收,导致粪便干硬且量少。这种情况可能与自主神经调节异常或慢性应激有关,适度运动有助于改善胃肠蠕动。

3、肠易激综合征便秘型肠易激综合征患者常出现排便量减少伴排便困难。该病与内脏高敏感性相关,肠道传输速度异常导致粪便在结肠滞留时间延长。患者可能同时存在腹胀、排便不尽感等症状,需通过饮食调整和压力管理进行干预。

4、肠道菌群失调肠道益生菌数量下降会影响食物残渣的发酵分解。当双歧杆菌等有益菌群减少时,纤维素分解能力降低,粪便体积相应缩小。长期使用抗生素或高脂饮食可能破坏菌群平衡,适量补充发酵食品有助于改善。

5、肠梗阻机械性或功能性肠梗阻会导致粪便通过受阻。肠道狭窄或麻痹可使粪便在梗阻近端积聚,排出量显著减少,可能伴随腹痛、呕吐等急症表现。这种情况需要立即就医排除肿瘤、肠粘连等器质性疾病。

改善排便量需从调整饮食结构入手,每日摄入适量全谷物、豆类及新鲜蔬菜水果,保证充足水分摄入。规律进食时间,避免过度节食或暴饮暴食。适度进行腹部按摩及有氧运动可促进肠道蠕动。若调整生活方式后仍持续出现排便量减少,或伴随体重下降、便血等症状,应及时到消化内科就诊,必要时进行肠镜等检查明确病因。对于肠易激综合征等功能性胃肠病患者,可考虑在医生指导下使用调节肠道功能的药物。

相似问题

推荐 新生儿喝奶量少不大便什么原因引起的

孩子出现功能性便秘,应该是肠道菌群紊乱之后导致,长期未改善可以适当的口服益生菌来调节肠道的菌群的,可以适当的给孩子按摩,不要着凉,要按时给孩子喂奶,如果有缺乏微量元素的情况下,可以对症补充...

每天大便量少是肠癌吗

如果只是单纯的每天大便量少,身体没有出现异常情况,通常不是肠癌,但如果每天大便量少同时还伴有其他症状,则有可能是肠癌,具体还需要到医院进行相关检查才能明确诊断。具体分析如下:1、不是肠癌:如果只是单纯每天大便量少,身体没有出现任何异常情况,则不是肠癌。考虑是暴饮暴食、饮水量少、长时间熬夜等原因,导致肠道水分、营养不足,以及消化能力下降,使粪便难排出。可以通过...

科普推荐 为你持续推送健康知识

艾灸的作用是什么呢

艾灸的作用主要有温经散寒、行气活血、扶阳固脱、升阳举陷、防病保健等。1、温经散寒艾灸通过燃烧艾叶产生的温热刺激作用于经络穴位,能够驱散体内寒邪。对于风寒湿痹引起的关节疼痛、畏寒肢冷等症状有缓解作用。寒性痛经、胃脘冷痛等病症可通过艾灸关元穴、足三里等穴位改善。2、行气活血艾灸的热力能促进气血运行,化解局部气滞血瘀。适用于跌打损伤后的淤血肿痛,或气滞血瘀型痛经。...

颈椎增生压迫神经有哪些反应那

颈椎增生压迫神经通常表现为颈部疼痛、上肢麻木、头晕头痛等症状。颈椎增生可能与长期姿势不良、椎间盘退变、外伤等因素有关,通常需要通过影像学检查确诊。1、颈部疼痛颈椎增生压迫神经时,颈部疼痛是最常见的症状之一。疼痛可能从颈部向肩部、背部放射,活动颈部时疼痛可能加重。疼痛可能与局部炎症反应或神经根受压有关。患者可通过热敷、颈部制动等方式缓解疼痛,也可遵医嘱使用双氯...

蹲下时膝盖疼是怎么回事

蹲下时膝盖疼可能与膝关节骨关节炎、半月板损伤、髌骨软化症、滑膜炎、韧带损伤等因素有关,可通过休息制动、物理治疗、药物治疗、关节腔注射、手术修复等方式缓解。1、膝关节骨关节炎膝关节骨关节炎可能与年龄增长、肥胖、关节劳损等因素有关,通常表现为关节僵硬、活动受限、蹲起疼痛等症状。早期可遵医嘱使用硫酸氨基葡萄糖胶囊、双醋瑞因胶囊等药物延缓软骨退化,疼痛明显时可短期外...

治疗脊柱弯曲方法

治疗脊柱弯曲的方法主要有生活干预、物理治疗、药物治疗、手术治疗等。脊柱弯曲可能与遗传因素、不良姿势、神经肌肉疾病、骨骼发育异常、外伤等因素有关,通常表现为背部不对称、肩胛骨突出、腰背疼痛等症状。建议及时就医,在医生指导下选择合适的治疗方案。1、生活干预轻度脊柱弯曲可通过调整生活习惯改善。保持正确坐姿和站姿,避免长时间低头或弯腰。选择硬度适中的床垫,睡眠时尽量...

快来月经胸疼怎么回事

快来月经胸疼可能与激素水平变化、乳腺增生、经前期综合征、乳腺炎、精神紧张等因素有关,可通过热敷、调整饮食、药物治疗等方式缓解。1、激素水平变化月经前体内雌激素和孕激素水平升高,刺激乳腺组织导致充血水肿,引发胀痛感。这种生理性疼痛通常无需特殊处理,月经来潮后激素水平下降,症状会自然缓解。日常可穿宽松内衣减少压迫,避免摄入含咖啡因或高盐食物加重不适。2、乳腺增生...

严重的心脏瓣膜钙化能活多长时间

严重的心脏瓣膜钙化患者生存时间差异较大,未接受手术干预者可能存活1-10年,及时接受瓣膜修复或置换手术者生存期可显著延长。心脏瓣膜钙化是心脏瓣膜组织发生异常钙盐沉积的病理改变,主动脉瓣和二尖瓣最常受累。心脏瓣膜钙化程度较轻且未引起明显血流动力学障碍时,患者可能长期无明显症状,通过规范药物治疗和定期随访可维持较稳定状态。这类患者5年生存率相对较高,但需持续监测...

高血压不能泡脚是什么原因

高血压患者通常可以泡脚,但若血压控制不佳或合并严重并发症时可能需避免。高血压是以体循环动脉压升高为主要表现的临床综合征,泡脚对血压的影响主要与水温、时长及个体健康状况有关。多数高血压患者泡脚时,水温控制在40摄氏度以下且时间不超过15分钟是相对安全的。适当泡脚有助于促进下肢血液循环,缓解疲劳感,但需注意避免水温过高导致血管过度扩张。泡脚过程中应保持环境通风,...

开眼角费用一多少钱啊

开眼角手术一般需要5000-20000元,具体费用可能与手术方式、医疗机构定价、术后护理等因素有关。开眼角手术费用通常由基础手术费、麻醉费、材料费及术后复查等项目构成。一线城市公立医院常规内眦开大术价格在5000-10000元,若采用Park法或联合外眦成形术,费用可能达到12000-20000元。二线城市同类型手术价格普遍下浮1000-3000元,而三线城...

做完双眼皮手术眼睛会变大吗

做完双眼皮手术眼睛一般不会真正变大,但视觉上可能显得更明亮有神。双眼皮手术主要通过调整上睑皮肤和脂肪分布改善眼型,对眼球大小无影响。双眼皮手术的医学名称为上睑成形术,其核心原理是通过切除多余皮肤、调整睑板前组织或形成新的睑板粘连点,从而塑造双眼皮褶皱。该手术主要改变的是上睑形态而非眼球结构,因此无法改变角膜直径或眼眶骨性结构。视觉上眼睛显大的原因在于术后消除...

结膜炎用什么眼药水

结膜炎可使用氧氟沙星滴眼液、更昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、妥布霉素地塞米松滴眼液、玻璃酸钠滴眼液等药物。结膜炎可能与细菌感染、病毒感染、过敏反应等因素有关,建议在医生指导下根据病因选择药物。1、氧氟沙星滴眼液氧氟沙星滴眼液适用于细菌性结膜炎,能抑制细菌DNA旋转酶活性。用药后可能出现眼部刺痛感或短暂视力模糊,过敏者禁用。细菌性结膜炎通常伴随眼睑红肿、黄色分...

睾丸炎会出现尿频吗

睾丸炎可能会导致尿频,特别是当其与泌尿系统感染相伴时。睾丸炎通常由细菌或病毒感染引起,炎症可能波及到前列腺或泌尿系统,从而引发尿频等泌尿症状。明确病因后,需要采用针对性的治疗方式,包括抗生素、抗病毒药物、对症支持治疗等。1睾丸炎与尿频的关系睾丸炎的主要症状包括局部疼痛、肿胀以及发热等,但有些患者可能同时伴随尿频等泌尿系统症状。这通常与炎症波及范围有关。例如,...

11岁开始变声正常吗

11岁开始变声通常属于正常的生理发育现象,大多数男孩在11至15岁期间因青春期的性腺激素分泌增加,导致声带和喉部迅速发育,引起音调变化。但若伴随异常症状如声嘶、疼痛或无法正常发音,建议尽早就医检查排除病理原因。1、青春期的正常生理现象男孩在青春期性腺功能增强,雄性激素如睾酮水平升高,直接影响声带及喉部的发育。喉结突出、声带加长变厚,导致声音从儿童时期的高音逐...

男人厌倦你后,不会直接离开,而会这么逼你放手

两性关系中的倦怠期往往不会以激烈争吵收场,更多时候是温水煮青蛙般的疏离。当亲.密关系出现裂痕,有些信号比直接说分手更值得警惕。一、情感降温的隐蔽信号1、对话质量断崖式下跌从分享日常趣事到只剩“嗯”“哦”的敷衍回复。研究发现,伴侣间有意义的对话每减少10分钟,关系满意度会下降17%。2、肢体语言暴露疏远刻意保持半米以上距离,回避眼神接触。人类学家指出,亲.密距...

男人对你动了真情,他的这些“反应”很真实

当办公室新来的实习生总是不经意帮你带咖啡,当那个平时话不多的同事突然记得你所有饮食禁忌,这些细微变化可能不只是同事间的友好。现代行为心理学研究发现,当男性产生真实情感时,身体会先于理智做出反应。一、无意识的身体语言最诚实1、瞳孔的生理变化遇到心动对象时,瞳孔会自然放大42%-57%。这种不受控制的生理反应,连最擅长伪装的人都难以掩饰。2、脚尖的朝向秘密即使正...

男性脱发多少岁就结束了

男性脱发通常在35岁左右趋于稳定,但具体年龄因个体差异而有所不同,这与遗传、荷尔蒙水平、生活习惯和健康状况密切相关,脱发进展时间无法一概而论。如果想减缓脱发进程或改善脱发问题,可以从调节生活方式、药物治疗和对症护发等方面入手。1遗传因素和荷尔蒙影响男性脱发的主要原因是遗传性雄激素性脱发,其受家族基因的影响,DHT二氢睾酮在其中起到关键作用。遗传性脱发通常在2...

夫妻缘分已尽,是会出现征兆的

婚姻就像两个人共同培育的花园,需要不断浇水施肥。当园丁开始懈怠时,最先枯萎的往往是那些最娇嫩的花朵。有些变化看似微不足道,却可能是关系出现裂痕的信号。一、沟通模式发生质变1、对话数量锐减从每天分享趣事到只剩必要的生活对话,交流量下降是关系疏离的直观表现。研究发现,幸福夫妻平均每天有57分钟深度交流。2、回避冲突话题故意避开可能引发争执的话题,表面和谐实则埋下...

男子给你的这几种爱,很“廉价”

在感情的世界里,有些所谓的“爱”就像秋天的落叶,看似美丽却经不起风吹。那些用甜言蜜语堆砌的承诺,往往比不上一杯深夜递来的温水来得实在。今天我们就来聊聊,哪些表现看似深情实则廉价。一、24小时在线却从不行动1、微信秒回但约会总放鸽子手机里的早安晚安从不间断,可当你真的需要陪伴时,他永远在“加班”。这种低成本的情绪价值,不过是现代通讯技术制造的幻觉。2、节日只会...

男人不舍得离开,会反复爱上你,不是因为你漂亮,而是靠这些事

男人离不开一个女人,往往不是因为那张精致的脸蛋。容颜会随着岁月褪色,但有些特质却像陈年美酒,时间越久越显珍贵。那些让男人反复爱上的女人,究竟掌握了什么不为人知的秘密?一、情绪价值才是顶级魅力1、提供安全的情感港湾能在对方低谷时说出“没关系,我在这里”,比说一百句“我爱你”都管用。这种不评判的接纳,会建立起深层的情感联结。2、拥有稳定的情绪内核遇到冲突时先深呼...

男人彻底不爱你,放下你了,是这样子的

当一个男人真正放下你时,他的行为模式会发生微妙却真实的变化。这些信号就像秋叶飘落般自然,却又带着不容忽视的决绝。一、情感温度计的明显下降1、眼神交流锐减曾经充满温度的对视变成了礼貌性的视线接触。你会发现他的目光开始习惯性避开你所在的方向,就像自动屏蔽的雷达。2、肢体语言疏离无意识的肢体接触完全消失,保持安全距离成为本能.反应。坐在一起时身体会自然倾斜向外,形...

男生不爱你了,做好以下事,他会后悔,回头找你

当感情出现裂痕,很多女生会陷入“他是不是不爱我了”的焦虑中。与其纠结对方的态度变化,不如把注意力转向自我提升。心理学研究发现,人类大脑存在“损失厌恶”机制,当原本拥有的东西突然失去时,产生的后悔值是获得时的2.5倍。一、停止纠缠的科学原理1、大脑的逆向强化机制持续纠缠会激活对方的抵触情绪,就像反复按电梯按钮不会让电梯更快一样。适当断联反而能触发对方的记忆美化...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

什么是慢性肺结核

#传染科#

-

冠心病支架植入后可以运动吗

#冠心病#

-

神经性耳聋可治愈吗

#耳鼻喉科#

-

后天的远视怎么形成的

#眼科#

-

儿童高烧不退的原因

#儿科#

-

瘦肉煲苹果的功效作用

#保健养生#

-

先天性眼睑下垂的类型

#眼科#

-

吃了感冒药怀孕了能要吗

#产前诊断科#

-

生理期能吃榴莲吗

#妇产科#

-

喝柠檬水能不能改善便秘痔疮

#便秘#

-

疤痕体质是什么人群

#皮肤科#

-

吃红糖有什么功效

#中医科#

-

斑秃用养血生发胶囊有用吗

#皮肤科#

-

产后阿胶怎样吃最好

#产科#

-

结肠炎病人都的饮食

#消化内科#

行业资讯 2025年09月22日 星期一

- 睡觉时手机建议别放在床头?原来不是因为辐射,可能是这3个原因

- 肺癌早期难察觉,发现或是晚期?提示:从这几个方面可辨肺部健康

- 香蕉是肝病的“催化剂”?医生提醒:想要肝脏健康,少吃这几物!

- 肠息肉患者越来越多?医生提醒:过了50岁,少吃辣椒,多吃这几物

- 血脂高能吃茼蒿吗?医生:若不想进医院,这3种素食嘴下留情