怎样判断是母乳性黄疸

1人回复

问题描述:

怎样判断是母乳性黄疸

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

母乳性黄疸可通过血清胆红素检测、暂停母乳喂养试验等方式判断。母乳性黄疸通常由母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶活性增高、胆红素肠肝循环增加等原因引起,表现为皮肤巩膜黄染、胆红素水平升高等症状。

1. 血清胆红素检测通过抽取静脉血检测血清总胆红素和间接胆红素水平。母乳性黄疸患儿胆红素值通常为85-220μmol/L,以间接胆红素升高为主。需排除溶血性黄疸、感染性黄疸等病理性黄疸,若胆红素每日上升幅度小于85μmol/L且无其他异常,可初步考虑母乳性黄疸。

2. 暂停母乳试验暂停母乳喂养48-72小时改喂配方奶,若胆红素水平下降30-50μmol/L可支持诊断。试验期间需密切监测胆红素变化,避免脱水。该方法需在医生指导下进行,不建议家长自行中断母乳喂养。

3. 临床表现评估母乳性黄疸多出现在出生后3-5天,持续3-12周。患儿一般状态良好,吃奶正常,体重增长稳定,大小便颜色正常。若出现嗜睡、拒奶、发热等症状,需警惕胆红素脑病等并发症。

4. 母乳成分分析检测母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶活性是否增高。该酶可分解胆红素葡萄糖醛酸酯,增加胆红素重吸收。但该项检查临床普及度较低,多作为辅助诊断手段。

5. 排除其他疾病需通过血常规、血型鉴定、G6PD酶活性检测等排除新生儿溶血病、感染性疾病、遗传代谢病等。母乳性黄疸为排除性诊断,必须确认无其他病理性因素方可确诊。

母乳性黄疸患儿应继续母乳喂养,每日哺乳8-12次促进胆红素排泄。家长需定期监测黄疸变化,保持室内光线充足便于观察。若黄疸持续加重或累及四肢手足,应及时就医评估。哺乳母亲应避免进食可能加重黄疸的食物如胡萝卜、南瓜等黄色蔬果,保证充足水分摄入。

相似问题

推荐 母乳性黄疸反复复发是怎么回事

母乳性黄疸反复复发可能与喂养方式不当、母乳成分影响、婴儿肝功能发育不完善、胆红素代谢异常、遗传因素等原因有关,可通过调整喂养频率、暂停母乳喂养、光疗治疗、药物治疗、定期监测等方式干预。 ...

怎么判断是不是母乳性黄疸

判断是否为母乳性黄疸需结合临床表现和实验室检查,典型特征包括出生后3-5天出现黄疸、血清胆红素以间接胆红素升高为主、婴儿一般状况良好且体重增长正常。母乳性黄疸可分为早发型和迟发型,早发型与喂养不足有关,迟发型可能与母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶活性增高相关。早发型母乳性黄疸多发生于出生后3-4天,与初乳摄入不足导致肠肝循环增加有关。表现为皮肤黏膜黄染程度较轻,血清...

科普推荐 为你持续推送健康知识

夜尿过多要警惕哪些疾病

夜尿过多可能与良性前列腺增生、糖尿病、尿路感染、慢性肾病、充血性心力衰竭等疾病有关。夜尿增多是指夜间排尿次数超过2次或尿量超过全天尿量的三分之一,需结合伴随症状综合判断病因。1、良性前列腺增生中老年男性夜尿增多常见于良性前列腺增生,增生的腺体压迫尿道导致排尿困难、尿频尿急。可能伴随排尿踌躇、尿线变细等症状。可遵医嘱使用盐酸坦索罗辛缓释胶囊、非那雄胺片等药物改...

婴儿腹泻原因有哪些

在我们的日常生活当中,小儿患腹泻的情况,我们并不少见,夏秋季是腹泻的高发季,希望家长朋友要重视,以免给宝宝带来伤害。那么,婴儿腹泻的原因有哪些呢?原因1:胃肠炎。在大人小孩中都很常见,是胃和肠道出现的一种炎症,容易导致拉肚子。引发胃肠炎的致病原多为病毒,最常见的是轮状病毒,好发于秋末冬初,因腹泻住院的宝宝中有一半是感染了这种病毒,如果宝宝拉肚子,并伴有胃痉挛...

手腕内侧青筋明显是什么原因

手腕内侧青筋明显可能与生理性因素或病理性因素有关。生理性因素包括皮肤较薄、皮下脂肪较少、长期运动等,病理性因素可能涉及静脉曲张、血栓性静脉炎、心血管疾病等。建议结合其他症状综合判断,必要时就医检查。1、生理性因素手腕内侧青筋明显常见于皮肤较薄或皮下脂肪较少的人群,由于血管位置表浅,静脉更容易被观察到。长期从事体力劳动或频繁进行上肢运动的人,也可能因静脉回流增...

肚子咕噜咕噜响拉肚子怎么办

肚子咕噜咕噜响和拉肚子发作时,患者可以服用黄连素片等消炎止痛药物治疗,且要加服次碳酸铋一类止泻药物。同时也可以选择对症用水煎服参苓白术散和四君子汤,还可制作草决明蜂蜜饮和姜艾糖水等药膳进行食疗。在日常生活当中有不少人都出现过肚子咕噜咕噜响的反应,大多数情况都是饥饿所致。但如果同时伴随有拉肚子一类症状,就极有可能是患上了肠胃疾病,此时就要及时接受有效治疗。那么...

洛活喜降压药的副作用

洛活喜的通用名为苯磺酸氨氯地平片,常见副作用包括下肢水肿、头痛、面部潮红,少数可能出现牙龈增生或肝功能异常。该药属于钙离子通道阻滞剂,适用于高血压和慢性稳定性心绞痛的治疗,用药期间需定期监测血压和不良反应。1、下肢水肿苯磺酸氨氯地平片可能引起踝部或下肢水肿,这与药物扩张外周血管导致毛细血管静水压升高有关。水肿多发生于用药初期,通常呈轻度凹陷性,抬高下肢或减少...

婴儿36.2度体温正常吗

婴儿36.2度体温属于正常范围。婴儿正常体温通常维持在36-37度之间,测量方式、环境温度等因素可能影响具体数值。婴儿体温调节功能尚未发育完善,体温容易受外界环境影响。腋下体温测量时,36.2度属于正常偏低值,可能与测量时间较短、衣物穿着较少或室温较低有关。此时婴儿若无哭闹不安、拒食、嗜睡等异常表现,家长无须过度担忧。建议保持室内温度22-26度,避免包裹过...

中医治疗产后抑郁症的方法

中医治疗产后抑郁症主要有疏肝解郁、健脾养心、补肾安神、针灸疗法和情志调摄五种方法。产后抑郁症可能与肝气郁结、气血不足、肾精亏虚等因素有关,通常表现为情绪低落、失眠多梦、食欲减退等症状。一、疏肝解郁肝气郁结是产后抑郁症的常见病因,可采用柴胡疏肝散加减治疗。柴胡疏肝散由柴胡、白芍、枳壳等组成,能缓解胸胁胀满、情绪抑郁。若伴有乳房胀痛,可加香附、郁金。中成药如逍遥...

2型糖尿病可以喝葡萄酒吗

2型糖尿病患者一般可以少量饮用葡萄酒,但需严格控制摄入量并监测血糖反应。葡萄酒中的酒精可能影响血糖代谢,同时增加低血糖风险。干型红葡萄酒含糖量较低,每150毫升约含4克碳水化合物,对血糖影响相对较小。适量饮用可能有助于改善胰岛素敏感性,这与其中含有的多酚类物质有关。饮酒前建议搭配富含蛋白质或膳食纤维的食物,延缓酒精吸收速度。饮酒后2小时内需密切监测血糖变化,...

高血压为什么找上我

高血压实在是个不太容易讲清楚的病,我宁可回答高血压可以怎么治,注意什么,一旦有人问我:为什么我会得高血压了?我就感到自己非常的没有学问,因为我经常回答不了这个问题。首先,有一种情况:高血压找上您,是因为运气不好!对此,您大概率是不认可的,觉得衷大夫在蒙人,不想回答问题。其实,我把这类情况说说,您大概也就觉得可能如此吧。有这样一个人:父母都很高寿,没有高血压,...

失眠性抑郁症有什么治疗方法

失眠性抑郁症可通过心理治疗、药物治疗、物理治疗、生活方式调整、中医调理等方式治疗。失眠性抑郁症可能与遗传因素、神经递质失衡、心理社会压力、慢性疾病、药物副作用等因素有关,通常表现为入睡困难、早醒、情绪低落、兴趣减退、食欲改变等症状。1、心理治疗认知行为疗法是失眠性抑郁症的首选心理干预方式,通过纠正患者对睡眠和情绪的负面认知,帮助建立规律的睡眠节律。失眠认知行...

潘霜霜亲授省钱美白法

苹果美白补水面膜功效:滋润养颜,补充水分材料:苹果1个,蜂蜜2大匙制法:01.将苹果均匀分成4块,一起放进搅拌器中搅碎成汁,加入蜂蜜打匀02.放入冰箱冷藏,约10分钟后取出用法:01.用手将混合物轻拍于整个面部,直至面部感觉有点黏为止02.保持约30分钟后,用水清洗干净TIPS:这种面膜适用于中性肌肤。建议前3周每周使用2次,之后每周用1次就好,效果会更明显...

蒲葵的禁忌人群有哪些

蒲葵的禁忌人群主要包括对蒲葵过敏者、孕妇、婴幼儿、肝肾功能不全者以及正在服用特定药物的人群。蒲葵可能含有某些活性成分,不当使用可能引发不良反应。1、过敏者对蒲葵或菊科植物过敏的人群接触后可能出现皮肤瘙痒、红肿或呼吸道不适等症状。过敏体质者使用前应进行皮肤测试,若出现过敏反应需立即停用并就医。过敏反应严重时可能引发过敏性休克,需要紧急医疗干预。2、孕妇孕妇应避...

如何加快谈恋爱进度

加快恋爱进度需要双方共同投入和有效互动,核心在于建立深度信任、创造情感共鸣并把握关键时机。主要有主动沟通、创造共同体验、适度展示需求感、合理推进肢体接触、明确关系预期五种方法。一、主动沟通坦诚表达感受和需求是加速关系的基础。初期可通过开放式话题了解对方价值观,中期分享个人成长经历增强亲密感,后期直接讨论对关系的期待避免误解。沟通频率要适度,避免过度倾诉造成压...

让豆腐还是酿豆腐

豆腐和酿豆腐各有优势,选择取决于营养需求和烹饪目的。豆腐适合需要低脂高蛋白的人群,酿豆腐则更适合追求口感丰富和能量补充的饮食场景。豆腐作为传统豆制品,含有优质蛋白和丰富钙质,其质地柔软易消化,适合老人和胃肠功能较弱者。制作过程保留大豆异黄酮等活性成分,对调节雌激素水平有一定帮助。清蒸或煮汤能最大限度保留营养,搭配海带可促进钙质吸收。需注意石膏豆腐含钙量较高,...

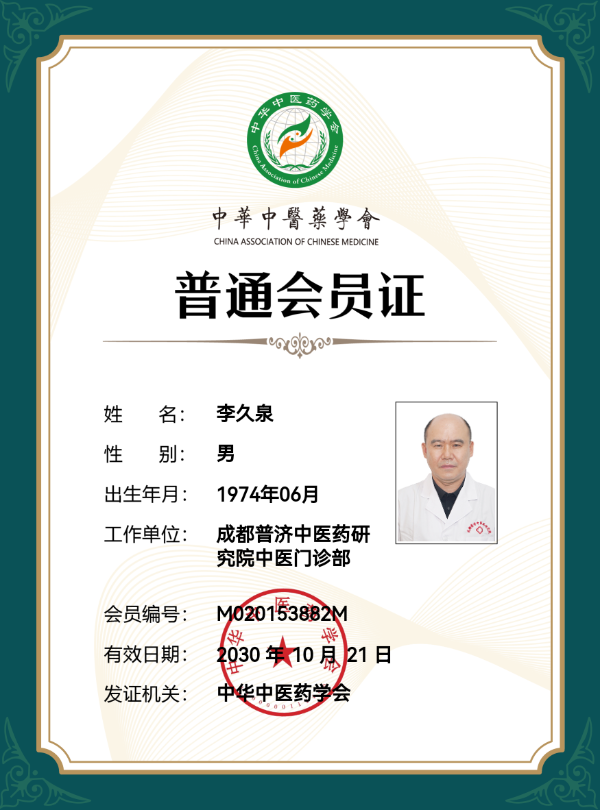

成都普济中医药研究院李久泉主任获中华中医药学会聘任 以创新引领个体化抗癌之路

近日,成都普济中医药研究院中医门诊部再传佳音——该院肿瘤科专家李久泉主任正式获聘中华中医药学会会员。这一殊荣不仅是对李久泉主任二十余年深耕中医肿瘤领域的专业认可,更预示着个体化诊疗理念在中医药防治体系中将发挥越来越重要的作用。从医二十载:构建"三辨合一"诊疗体系在李久泉主任的诊室里,悬挂着一幅"观其脉证,知犯何逆,随证治之&qu...

武汉药监局披露 减肥产品快速瘦身均是陷阱

什么美容最有效?根据调查,凡是带上“快速”两字的都很吸引女性。3月6日,武汉市食品药品监督管理局向市民公开两大美容“恶性陷阱”——快速美白与快速瘦身。家住马场角的方女士有过三天变成“白富美”的经历,正当她为产品的效果感到惊喜的时候,仅仅停用一周,陡然就变成了“黑脸婆”,而这时的黑皮肤跟黑斑怎么治效果都不好了,于是方女士向市药监局投诉了。6日,该局专家江菊红介...

降低卒中风险,立普妥阿托伐他汀是进口药吗及其循证证据解析

《中国脑卒中防治报告(2024)》以权威数据再次警示我们:脑卒中(中风)稳居我国居民首位致死、致残病因,防控工作刻不容缓。血脂异常是导致动脉粥样硬化、进而引发脑卒中的关键危险因素,因此,强化降脂治疗是卒中防治体系的基石。立普妥®(阿托伐他汀钙片)在这一领域扮演着重要角色,而许多人在选择时,会首要探究:立普妥阿托伐他汀是进口药吗?厘清这一问题,有助于我们理解其...

宫外怀孕还能保胎吗

宫外怀孕一般不能保胎,需要及时终止妊娠。宫外孕是指受精卵在子宫腔外着床发育,最常见于输卵管,可能导致输卵管破裂、大出血等危险情况。宫外孕的胚胎无法正常发育,强行保胎可能导致输卵管破裂、腹腔内出血等严重后果。输卵管缺乏子宫的弹性扩张能力,随着胚胎生长极易引发破裂出血,严重时可能危及生命。医学上通常建议通过药物或手术终止妊娠,常用药物包括甲氨蝶呤,手术方式包括输...

百褶裙前后长度一样吗 百褶裙多长最好看

百褶裙前后长度通常设计为一致,但部分款式可能因剪裁或风格需求略有差异。百褶裙的理想长度主要有膝盖上方10厘米、膝盖正中、小腿肚中段、脚踝上方及拖地长度五种选择。一、膝盖上方10厘米长度在膝盖上方约10厘米的百褶裙能展现腿部线条,适合身材娇小或追求青春感的穿着者。这种长度搭配短袜与乐福鞋可塑造学院风,搭配高跟鞋则能拉长比例。需注意避免过短导致行动不便,内搭安全...

眼部浮肿怎么办?教你轻松搞定浮肿眼

眼部出现浮肿的原因:1、遗传有些人属于天生眼睑脂肪较多,并非老化和生活习惯造成的。2、作息不良,常常熬夜熬夜、长时间用眼、对电脑工作时间过长,都会让眼部肌肉疲倦、循环不良,就会出现眼部浮肿和水肿现象。3、食物过咸吃得过咸或喝水过多都会造成水肿,但是最明显的水肿莫过于眼部的泡肿,虽然只是暂时的水肿,但是要在短时间内消除却不容易。${FDPageBreak}消眼...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

坐月子哺乳能吃米酒吗

#妇幼保健#

-

20个月小孩贫血怎么办

#贫血#

-

成熟卵泡为什么不排

#妇科#

-

糖尿病引起的眼部病变有哪些

#糖尿病#

-

恩替卡韦治疗乙型肝炎会增加肝癌的发生吗

#肝癌#

-

小孩脑外骨折凹进去了一点怎么办

#骨折#

-

痔疮屁股疼怎么办

#痔疮#

-

最养肠胃的10种食物

#肛肠科#

-

总是感觉胸闷想吐怎么回事

#全科#

-

宝宝发热惊厥怎么办

#儿科#

-

婴儿受凉长期消化不良怎么办

#消化不良#

-

胃蠕动无力如何恢复

#肛肠科#

-

为什么手指上长疣

#小儿皮肤科#

-

没有炎症为什么发烧

#儿科#

-

左眼球疼怎么回事

#眼科#

行业资讯 2025年11月29日 星期六

- 长期吃盐酸贝尼地平片会影响血糖血脂代谢吗?

- 盐酸贝尼地平片—新一代三通道长效降压药,为心肾撑起保护伞!

- 回元堂莪冰®草本抑菌凝胶荣登“2024-2025家庭常备医疗器械与消毒用品上榜品

- 男人精力不济如何焕活?2025男士能量标杆赛维力,硬核配方助力重拾巅峰状态

- 男人补肾吃什么好?2025全球十大男性调理产品:赛维力Pro精准解决“时间”痛点!