-

- 孙凤霞主任医师 教授

-

医院:

首都医科大学附属北京中医医院

科室:

感染科

- 大三阳能否治愈

- 原发性硬化性胆管炎

- 胆汁淤积性肝病的治疗

- 自身免疫性肝炎和药物性肝炎鉴别...

- 原发性肝癌诊疗规范解读

- 胆汁淤积性肝病的定义

- 胆汁淤积性肝病病因分类

- 重度黄疸原因分析

- 干扰素治疗对甲状腺功能的影响

- 这样的治疗方案合适吗?

- 治疗慢性乙肝耐药及其管理专家共...

- 应用核苷类似物停药后的复发情况

- 什么原因可以导致胆汁淤积

- 胆汁淤积性肝病常见的化验指标

- 胆汁淤积性肝病常见的表现

- 2012年丙肝领域治疗进展

- 信任和坚持的力量

- 肝纤维化四项的临床意义

- 慢性肝病患者检测血常规的意义

- 小三阳怎样治疗

- 大三阳怎样治疗

- 与慢性病和谐共处

- 慢性肝病患者如何安然度夏

- 脂肪肝患者的运动原则

- 2012亚太肝病学会关于核苷类...

- 中西医结合共抗乙肝

- 乙肝病毒携带者病毒定量不会无限...

- 慢性乙肝能否彻底治愈

- 2011美国肝病学会慢性丙肝防...

- 挂号指南

- 核苷类似物和干扰素作用比较

- 疑难性肝病诊断的思考

- 扁鹊三兄弟的故事

- 欧洲肝病学会关于丙肝的预防

- 888原则治愈多数丙肝患者

- 中西医关于“肝脏 ”概念的差别

- 如何应对妊娠HBV感染

- 本可避免的悲剧

- 为什么我的病情越来越重了

- 乙肝病毒携带要结婚应注意什么

- 常用的防癌食品

- 小三阳会传染吗

- 慢性乙肝长期管理的重要性

- 中度脂肪肝如何治疗?

- 应用核苷类似物抗病毒治疗何时停...

- 自身免疫性肝病年度进展

- 欧洲肝脏研究学会首部《丙型肝炎...

- 2010我国<<...

- 2010我国<<...

- 2010我国<<...

- 2010我国<<...

- 2010我国《慢性乙肝防治指南...

- 2010我国<<...

- 2010新版<<...

- 2010我国新版<&#...

- 2010我国新版《慢性乙型肝炎...

- 乙肝病毒携带者不治疗不等于不管...

- 看病时要尽可能提供详细准确的资...

- 慢性肝病严重程度的判断

- 再次提醒慢性肝病患者要定期检查...

- 丙肝患者应用干扰素过程中出现自...

- 心脏瓣膜置换术后丙肝患者应用 ...

- 应用拉米夫定患者停药后再治疗问...

- 转化医学与肝病

- 高龄丙肝患者干扰素抗病毒治疗取...

- 慢性乙肝就诊注意:固定医生长期...

- 慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗...

- 自发性腹膜炎的防治-2010年...

- 病毒性肝炎流行数据

- 乙肝抗病毒治疗不问疗程但问疗效

- 国产恩替卡韦正式上市

- 高龄丙肝患者干扰素抗病毒治疗取...

- 乙肝病毒携带者首获健康证

- 一名男性患者应用阿德福韦酯三年...

- 男性应用核苷类似物与生育时机的...

- 一名育龄男性应用博路定期间顺利...

- 一名育龄男性停用博路定后顺利生...

- 肝硬化病人自我管理ABC

- 肝硬化腹水患者医院获得性自发性...

- 乙肝病毒感染的时间与预后

- 丙肝流行情况

- 什么是肝功能失代偿

- 美国2009AASLD<...

- 欧洲肝脏病学会新<&#...

- 慢性乙肝抗病毒治疗停药问题上的...

- 从小就是乙肝病毒携带者,近期肝...

- 乙肝患者能喂母乳吗?

- 反复发作肝功能异常,但病毒阴性...

- 乙肝抗病毒治疗达到停药标准是否...

- 乙肝的4P医学管理模式是什么?

- 肝病医院四大谎言“顶级专家”不...

- 中医辨治重症肝病并发肠源性内毒...

- 抗病毒起效的三个层次

- 现阶段慢性乙肝治疗的总体目标

- 乙肝并不像您想象的那么可怕

- 不能仅凭AFP升高诊断肝癌.

- 四个最好

- 慢性乙肝抗病毒治疗需要“长治久...

- 慢性乙肝的治疗既要

- 肝硬化患者冬季谨防上消化道出血

- 慢性肝病药膳

- 慢性乙肝日常调养

- 中医辨证论治治疗乙肝

- 干扰素治疗的绝对禁忌症

- 咨询注意事项

- 脂肪肝是可以治愈的

- 我国对乙肝病毒携带者的处理意见

- 大小三阳与病情轻重无直接关系

- 什么是大小三阳

- 慢性肝病患者适宜的食品

- 首次发现乙肝应做哪些检查?

- 对乙肝治疗起决定作用的检测项目...

- 乙肝病毒携带者日常注意事项

- 慢性乙肝患者为什么要定期检查甲...

- 乙肝的传染性是由什么决定的?

- 转氨酶正常不等于肝功能正常

- 慢性肝病患者需要多长时间 作一...

- 慢性乙肝患者要定期检查B超和甲...

- 什么是肝纤维化?

- 干扰素的主要不良反应及处理措施

- 应用干扰素注意监测血常规

- 慢性肝病患者宜食香菇

- 朋友代诊注意事项

- 什么是长效干扰素?

- 并非所有的肝炎都有传染性

- 家庭中发现乙肝患者其他成员该怎...

- 单纯核心抗体阳性是否需要接种乙...

- 单纯核心抗体阳性不能诊断乙肝

- 慢性肝病患者应调畅情志

- “肝火旺” 不等于“肝炎”

- 肝病患者的保健水果-木瓜

- 误诊不等于误治

- 酒精带来的恶果

- 慢性乙肝需要个体化治疗

- 乙肝患者首次就医注意事项

- 什么是乙肝病毒携带者?

- 成人急性乙肝并不可怕

- 您会当住院患者吗?

- 乙肝阻击战:阻断母婴传播是“第一枪”

- 作者:孙凤霞|发布时间:2011-05-22|浏览量:1664次

来自:医师报。作者:北京大学第一医院感染病科 田庚善

自从乙肝疫苗广泛地应用以来,我国在控制乙肝病毒的传播方面已经取得了巨大进展,在新生儿中的水平传播已得到控制。通过连续数年对新生儿普遍接种乙肝疫苗,已能使学龄前儿童的表面抗原阳性率在某些大城市中降至1%,甚至0.5%以下。但在新生儿的母婴传播方面仍存在一些问题,如何阻断HBV的母婴传播,是当前亟需解决的重要问题。北京地坛医院中西医结合肝病科孙凤霞

自从乙肝疫苗广泛地应用以来,我国在控制乙肝病毒的传播方面已经取得了巨大进展,在新生儿中的水平传播已得到控制。通过连续数年对新生儿普遍接种乙肝疫苗,已能使学龄前儿童的表面抗原阳性率在某些大城市中降至1%,甚至0.5%以下。但在新生儿的母婴传播方面仍存在一些问题,如何阻断HBV的母婴传播,是当前亟需解决的重要问题。北京地坛医院中西医结合肝病科孙凤霞

分娩过程中传播的阻断:出生后马上注射HBIG

HBIG注射的时间十分关键,应在出生后马上注射,越快越好,特别是母亲血中病毒较大时,更是如此。

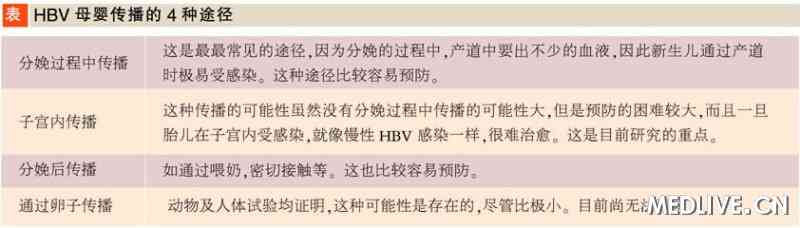

母婴传播是HBV的重要传播方式之一,主要包括4种途径(见下表)。目前,给新生儿注射乙肝免疫球蛋白(HBIG)+乙肝疫苗,是阻断母婴传播的较好途径。通用的方法是在新生儿出生后,一侧三角肌注射100~200 IU的HBIG,另一侧三角肌注射10 μg 乙肝疫苗,然后于1、6个月再各注射10 μg乙肝疫苗。

因为乙肝病毒主要是在分娩过程中进入新生儿体内,如果出生后马上注射HBIG,则HBIG进入人体后就能马上中和病毒。如果注射较晚,病毒就已进入新生儿的肝脏,HBIG 就不可能再起作用了。

因此,HBIG注射的时间十分关键,应在出生后马上注射,越快越好,特别是母亲血中病毒较大时,更是如此。规定在24 h内注射的提法并不恰当。

子宫内传播的阻断: 应用抗病毒药效果较好

母亲注射HBIG对于预防HBV母婴传播是否有效尚无定论,因此不予推荐。对于慢性HBV携带者而言,抗病毒药物的效果较好,但应根据其血中HBV DNA的高低以及患者的意愿决定如何应用。

子宫内传播的诊断标准

对于HBV子宫内传播,目前还没有统一的诊断标准,主要有以下4种:

(1)出生时,新生儿脐带血或外周血HBsAg(+)。这个标准的缺点是:脐带血较易被母血污染,外周血虽不易被污染,但仍有母血进入新生儿体内的可能性。也就是说,在分娩的过程中子宫强烈收缩,有可能把母血挤压到新生儿体内。在这种情况下,新生儿出生后马上注射HBIG 及乙肝疫苗是完全有效的。因此,用出生时婴儿外周血HBsAg(+)作为子宫内传播的标准是不恰当的。

(2)出生时,新生儿脐带血或外周血HBsAg(+),1个月后复查仍阳性。这个标准同样不能完全除外母血在分娩过程中混入的可能。

(3)新生儿出生后经过正规的HBIG及乙肝疫苗预防后,至6个月仍HBsAg(+)者。这个标准比较恰当,因为出生后经过正规预防,就排除了出生时被感染的可能性。

(4)胎儿的肝脏组织中HBV DNA(+)。这可以确诊,但新生儿的肝脏很难得到,引产的胎儿肝脏虽可得到,但只能作为研究应用。

对于HBV在子宫内传播的频率,各家报告不一,差异很大。总的看来主要与母亲血中HBV DNA的浓度密切相关。

子宫内传播的时间及途径

HBV在子宫内传播的时间极其重要,因为这与进行阻断的时间有关。目前看来,子宫内传播主要发生在妊娠末期。但在妊娠中期,甚至早期也有可能,不过可能性较小而已。

闫永平等报告胎盘HBV感染率:妊娠早期为4.2%(1/24),中期为16.7%(1/6),晚期为44.6%(45/101);胎儿感染率:中期为(引产)1/6,新生儿为7.92%(8/101)。胎盘感染与胎儿感染的关系:胎盘感染者6/45有宫内感染,胎盘未感染者2/56有宫内感染。引产胎儿研究胎肝存在HBV DNA的胎龄大多在28周以后。这说明,胎儿感染主要是通过胎盘感染(胎盘先感染,然后感染胎儿),而且越是妊娠后期感染率越高。但妊娠中期,胎儿也可能受染,而且胎盘未感染者,胎儿也可能受感染。

安平等研究了母亲HBsAg(+)母亲引产胎儿肝脏中HBV DNA的情况发现:1例游离复制型的胎龄为15周,3例整合型分别为17、24与28周。这说明自妊娠第15周开始,胎儿即可受染。15周以前胎儿的情况不明。这是因为15周以前的胎儿均为流产(刮宫)胎儿,无法获取肝脏。

子宫内传播的阻断方法

目前主要有两种办法:

母亲注射HBIG

一般主张于妊娠最后3个月(一般由妊娠第28周开始),每月注射200 IU的HBIG,共3次。新生儿出生后按常规进行HBIG+乙肝疫苗预防。甚至有人还认为,母亲注射 HBIG有可能减低血清中的HBV DNA的量。

但是,很多学者对此表示怀疑,主要是因为:一般慢性HBV 感染者血液中的HBsAg实在太多,仅仅注射3针200 IU的HBIG 不太可能降低血液中的HBV DNA。事实上,也有不少认为HBIG无效的报告。

总之,虽然目前关于母亲注射HBIG对于预防HBV母婴传播是否有效尚无定论,但如果注射HBIG后不能确切地降低母亲血液中的HBV DNA水平(至少下降2log10拷贝/ml)或另有其他机制,则此方法不值得推荐。

因此,临床医生在观察疗效的同时,也要观察注射HBIG前后母亲血中 HBV DNA的变化或研究其他机制,以便最后确定其是否确有疗效。

母亲应用抗病毒药物

抗病毒药物中,干扰素类对胎儿有不利影响,故不应应用。核苷(酸)类似物中,阿德福韦酯及恩特卡韦对动物胎儿有致畸作用,也不能应用。

拉米夫定虽对动物胎儿有不利影响,但大量临床材料证明,它对人类胎儿是安全的。替比夫定对动物胎儿无致畸作用,小量临床材料也证明对人类胎儿也是安全的。替诺福韦对动物胎儿无致畸作用,大量临床材料也证明对人类胎儿也是安全的。故拉米夫定、替比夫定、替诺福韦均可用于HBV的母婴传播的阻断。

研究显示,拉米夫定和替诺福韦在妊娠期使用,其新生儿畸型的发生率均不高于一般新生儿的致畸发生率,故均可用于HBV母婴传播的阻断。其阻断效果因用药时间及母亲血中HBV DNA量的不同而有所差异。

总之,对于慢性HBV携带者而言,其妊娠一方面应根据其血中HBV DNA的高低决定抗病毒药物的应用和时间,如<104拷贝/ml者可不用(为慎重,也可在妊娠晚期应用),HBV DNA很高者(>108拷贝/ml)者,必须应用拉米夫定或替比夫定,而且越早应用越好(最好在妊娠开始前即开始,至HBV DNA 阴转后再怀孕),对于HBV DNA中等量者,也必须应用,再根据HBV DNA量的高低,可以选择在妊娠早期、中期(4个月)或晚期(7个月、28周)开始;另一方面应根据患者的意愿决定,要想新生儿绝对不受感染者,最好在妊娠前即开始,至HBV DNA 阴转后再怀孕,但不能完全排除经卵传播的可能,尽管这种可能性极其罕见,如患者要求新生儿绝对不发生畸形者,则最好从妊娠晚期(28周)开始,但也必须向患者讲清楚,妊娠期间有可能由于其他原因(如亚临床型风疹)引起畸形。至于何时停药,可以考虑分娩后即停,但必须密切观察患者,以防病情恶化。对于慢性乙肝(血清转氨酶升高)需要治疗的患者,则根据病情需要随时应用拉米夫定或替比夫定。

必须强调的是,关于孕妇是否可以应用抗病毒药物的问题,很多“指南”中均没有提到,药物说明书中也没有说明。因此,应用前一定要向患者详细说明情况,获得知情同意,最好在病历中注明是患者要求使用,以免发生不必要的纠纷。

分娩后传播的阻断:母乳喂养很安全

乳汁中可以查到HBsAg及HBV DNA,但乳汁不能传播HBV病毒,因此母乳喂养是安全的。

分娩后应注意乳汁传播的问题。乳汁中可以查到HBsAg及HBV DNA,如Wong 等报告乳汁中72%可查到HBsAg。沈菁等报告,87例HBV-M阳性产妇初乳中有40例检出HBV-DNA(46%),对照组无1例阳性(P<0.01),但乳汁能否传播HBV,答案是否定的。

早在疫苗接种前,母乳喂养的危险性也并不高于人工喂养者。Beasley报告,92例母乳喂养者vs. 55例人工喂养者,6个月时HBsAg(+)为53% vs. 60%。至于经正规免疫的新生儿,则更可以母乳喂养。Hill等报告,101母乳喂养者和269 人工喂养者,6个月时,HBsAg(+)为0% vs. 3%。上述数据均表明母乳喂养是安全的。

TA的其他文章: