骨折病人应了解一些什么?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

骨折病人应了解骨折类型、治疗方式、康复护理、饮食调整及心理调适等关键信息。骨折通常由外伤、骨质疏松等因素引起,需根据具体情况选择石膏固定、手术复位等方式治疗,并配合钙质补充、功能锻炼等促进恢复。

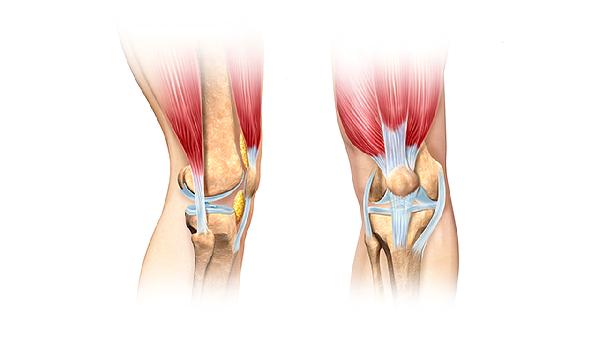

1、骨折类型骨折可分为闭合性骨折和开放性骨折,前者皮肤完整,后者伴有伤口。根据骨折线形态又分为横行骨折、斜行骨折、粉碎性骨折等。稳定性骨折如青枝骨折多见于儿童,而复杂性骨折可能合并神经血管损伤。明确类型有助于制定个性化治疗方案,如股骨颈骨折常需手术内固定。

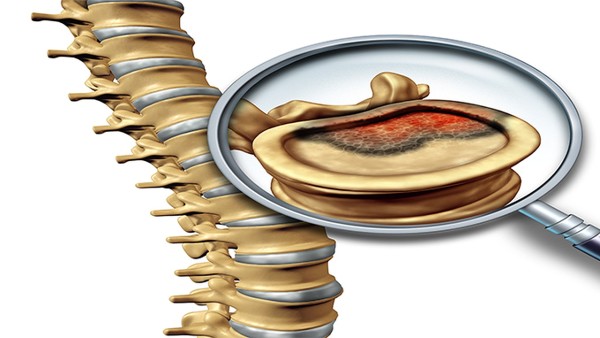

2、治疗方式治疗包括保守治疗与手术治疗。无移位骨折可采用石膏或支具固定4-8周,如桡骨远端骨折。移位明显的骨折需手术复位,常用钢板螺钉(如锁定加压钢板)或髓内钉固定。严重骨质疏松患者可能使用骨水泥增强稳定性。治疗期间需定期复查X线观察愈合情况。

3、康复护理康复期需分阶段进行功能锻炼。固定初期以肌肉等长收缩为主,拆除外固定后逐步增加关节活动度训练,后期加入负重练习。上肢骨折可做握力球训练,下肢骨折需拄拐部分负重。康复过程中出现肿胀可抬高患肢,配合红外线理疗促进血液循环。

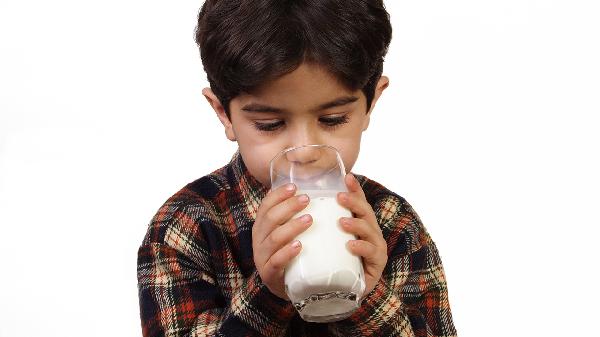

4、饮食调整恢复期需增加蛋白质和钙质摄入,每日建议饮用500毫升牛奶,食用豆腐、深绿色蔬菜等富含钙的食物。同时补充维生素D促进钙吸收,适量进食三文鱼、蛋黄。避免高盐饮食及过量咖啡因,以防钙流失。合并糖尿病患者需控制血糖以降低感染风险。

5、心理调适长期卧床可能导致焦虑抑郁,可通过听音乐、阅读分散注意力。家属应多陪伴沟通,帮助患者建立康复信心。疼痛明显时可遵医嘱使用布洛芬缓释胶囊等镇痛药,但需避免依赖。社交活动受限期间可通过视频与亲友保持联系,必要时寻求心理咨询师支持。

骨折病人恢复期间需保持患肢高于心脏水平以减少肿胀,睡眠时用枕头垫高下肢。定期清洁石膏边缘皮肤,发现异常瘙痒或疼痛及时就医。戒烟戒酒以促进骨愈合,避免患肢过早负重导致内固定失效。康复训练应循序渐进,每周记录关节活动度改善情况,复查时携带既往影像资料供医生对比评估。

相似问题

推荐 骨折病人应多摄取什么食物?

相关科普 更多

骨折病人应多吃些什么?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肺炎与肺癌的区别

#肺癌#

-

高血压的人能吃茄子吗?

#高血压#

-

肝癌手术切除后需要介入治疗吗

#肝癌#

-

哮喘比较有效的药物有什么?

#哮喘#

-

子宫内膜息肉样增生会癌变吗

#妇科#

-

姜糖茶可以祛湿吗?

#保健科#

-

温开水对人体有哪些好处呢?

#全科#

-

经常呕吐吃什么缓解

#全科#

-

大蒜有防癌的作用吗?

#肿瘤科#

-

早晨为什么不能喝淡盐水呢?

#全科#

-

高侧壁心肌梗死定位

#心血管内科#

-

怎么才能快速有效得消除眼袋

#整形科#

-

晚上睡觉腰疼白天不疼是怎么回事

#针灸科#

-

营养多的南瓜可以治疗糖尿病吗?

#糖尿病#

-

化疗后为什么不能感冒

#感冒#

行业资讯 2025年11月12日 星期三

- 水蛭素护血管哪个好?2025水蛭素十大品牌实测报告,聚焦安全性、吸收率与长期效果

- 快讯:麦角硫因哪个品牌最好?2025五大热门品牌测评公布,活性留存率、用户口碑硬核对比

- 哪款水蛭素真正值得买?2025五大高口碑品牌实测解析:高活性+快吸收+无智商税

- 2025年度高口碑的护肝产品推荐:护肝片十大品牌实测对比,哪个保肝护肝效果最好

- 2025国际营养学会发布麦角硫因TOP5榜单:基于万人临床数据与四维评测体系